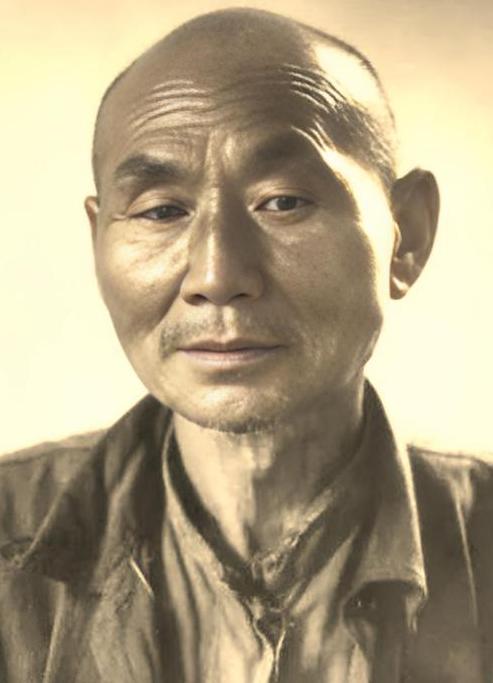

1937年,17岁的左润德,和7个中国人,被日本兵逼着跪成一排,并剥去棉衣,突然,他碰了碰邻居,随即拔脚就跑。 1937年12月,那时候的左润德,是个典型的“宁漂”。他是山东人,半年前为了讨生活来到南京,在小王府巷的一家磨坊里当学徒。每天起早贪黑,只想攒点钱寄回老家。那时候的他大概怎么也想不到,这座繁华的六朝古都,即将变成人间炼狱。 那一天,12月14日下午,南京城已经沦陷。街面上乱成了一锅粥,枪声、哭喊声此起彼伏。左润德不幸撞上了几个正在搜捕的日军。没有任何理由,也没有任何审判,他和另外7个无辜的中国人,像牲口一样被赶到了磨坊马二家的院子里。 这地方,平时是他干活歇脚的熟悉角落,此刻却成了刑场。 那个冬天的南京特别冷,风刮在脸上像刀割一样。但比风更冷的,是日军的刺刀。为了节省子弹,也为了某种变态的取乐心理,日军并没有直接开枪。他们强迫这8个人跪成一排,然后——剥去了他们的棉衣。 这种羞辱和极度的恐惧,足以摧毁一个人的心理防线。当时跪在左润德前面的,或许有他的工友,或许有路过的商贩,但在那一刻,他们都只是待宰的羔羊。 日军开始行刑了。他们从排头开始,用刺刀一个个往下捅。那种利刃刺入肉体的闷响,伴随着同胞濒死的惨叫,每一次都重重地砸在左润德的心上。 这时候,大多数人的反应是吓傻了,身体僵硬,大脑一片空白,只能等待死亡降临。甚至有一个同胞,只是因为下意识地回头看了一眼,就被旁边那个拿着斧头的日军当场砍杀。 但左润德是个例外。这个17岁的少年,骨子里有着山东人的那股子倔劲和机灵。他跪在后面,看着前面的人一个个倒下,心里那个求生的念头就像野火一样烧了起来:家里爹娘还在等我,我不能就这么死得不明不白! 就在日军杀到倒数第三个人的时候,机会来了。行刑的日军正在拔刀,注意力都在那具渐渐变冷的尸体上。左润德的心跳得快要炸开,他知道,这是唯一的机会。 他没有一个人蛮干,而是悄悄地、迅速地碰了碰跪在他旁边的邻居。那个眼神,那个触碰,在那个绝望的瞬间,达成了无声的默契:拼了! 紧接着,两人像弹簧一样从地上弹起来,没有丝毫犹豫,用头狠狠地撞向看守的日军。那两个日军显然没料到这群“待宰的羔羊”还敢反抗,被撞得一个趔趄。 趁着这个空档,左润德撒开腿就往门外冲。那一刻,他感觉不到寒冷,感觉不到赤脚踩在碎石上的疼痛,全世界只剩下一个字:跑! 反应过来的日军恼羞成怒,端着刺刀就在后面追,嘴里哇哇乱叫。在推搡和追逐中,左润德的肩膀被刺刀狠狠扎了一下,血瞬间就涌了出来。但他顾不上疼,用力推开日军,拔出刺刀,发了疯一样冲出了巷子。 他一口气跑到了江东门附近的江东桥边。然而,眼前的景象让他瞬间头皮发麻,甚至比刚才在院子里还要绝望。 桥,已经被炸断了。 如果是电影,主角这时候可能要跳河游过去。但现实是残酷的,河水冰冷刺骨,而且河里堆满了东西。那不是木头,不是石头,而是层层叠叠、密密麻麻的——中国人的尸体。 日军为了让汽车过河,竟然残忍地用中国人的尸体填满了河道,上面铺上一层薄薄的泥土。因为汽车太重,压上去后尸体塌陷,他们就继续杀人,继续填。 这一幕,成了左润德一辈子都挥之不去的梦魇。前有断桥尸山,后有日军追兵。这哪里是人间,分明就是第十八层地狱。被吓得魂飞魄散的左润德,在极度的恐惧爆发出了惊人的潜能,他掉头朝着城外的荒野猛跑。 或许是命不该绝,或许是漫天的硝烟掩护了他,这个17岁的少年,最终带着肩膀上的血窟窿,奇迹般地逃出了南京城。 左润德活下来了,但并不是所有人都有这份运气和决断。 那个“碰一碰邻居”的动作,看似微小,实则千钧。它代表了在那样的至暗时刻,中国人之间依然存在着一种本能的互助和联结。他不想一个人苟活,他想带着同胞一起冲出去。虽然我们不知道那个邻居后来怎样了,但至少在那一刻,他们是为了尊严而战。 很多年后,当我们再次审视这段历史,会发现日本侵略者当年的暴行是系统性的、灭绝人性的。为了掩盖罪行,裕仁天皇后来甚至搞了个什么“兴亚观音院”,假惺惺地纪念“抗日英雄”。这种既当刽子手又想立牌坊的行为,简直是对死难者的二次侮辱。 历史的伤疤可以结痂,但永远不能被遗忘。 左润德的故事告诉我们,和平不是靠乞求来的,生存也不是靠敌人的怜悯施舍的。弱国无外交,弱国无生权。 当一个国家的国防力量无法保护他的人民时,普通百姓就连跪着死的权利都不一定由自己掌控。 我们重提旧事,不是为了延续仇恨,而是为了保持清醒。 那个在寒风中赤身奔跑的少年背影,应当刻在我们每个人的脑海里。他提醒着我们:无论身处何种绝境,只要还没断气,就绝不放弃抵抗;无论时代如何变迁,唯有自强,方能不再跪着任人宰割。