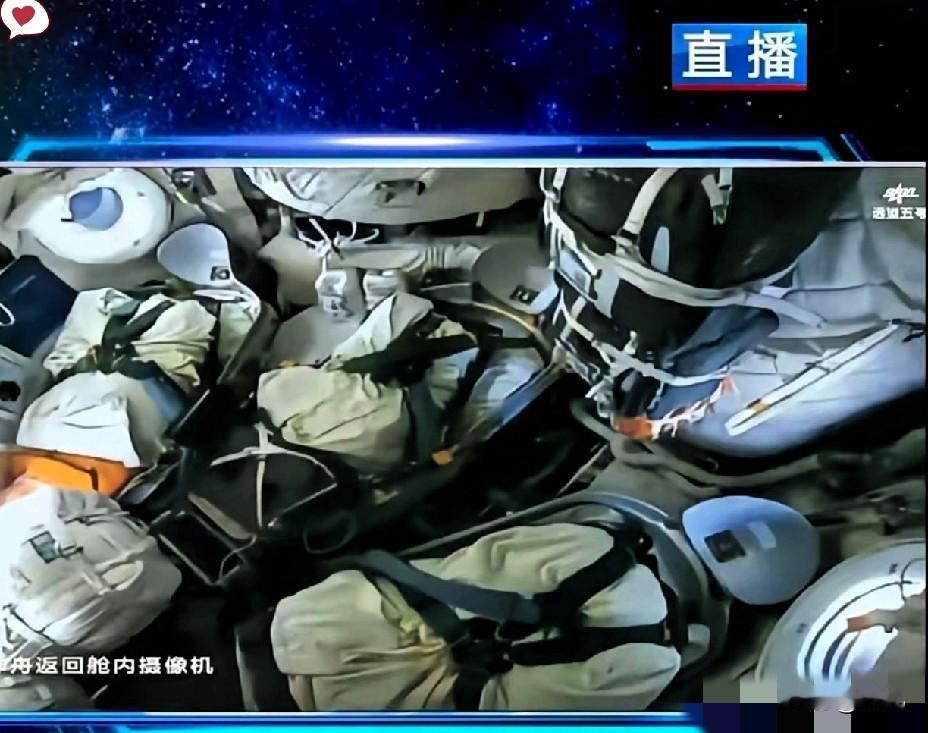

果不其然,官宣了,20的舷窗是在里面补,出舱在外面修玻璃难度大,拆玻璃确定不了强度,风险更大。事已至此,补是肯定要补的,天上打玻璃胶啊,机会难得,练练新技能,等返回后检验一下修复效果,积累实际经验,如果满足返回条件,以后再出这破事,也有可能不用再打应急飞船了! 说白了,中国航天这波神舟二十号舷窗修复,简直是太空版“边实战边升级”,既没回避风险,又藏着满满的技术探索,把意外变成了练手的好机会! 果不其然,官方一官宣内侧修补的方案,我就觉得这思路太稳了。 要知道太空可不是地面,出舱修玻璃简直是把风险拉满——外面不仅是真空环境,温度差能飙到几百摄氏度,航天员穿着舱外航天服,操作精度本就受限,更别说破裂的舷窗本身就脆弱,拆下来再装回去,谁能保证舱体强度不受影响? 万一拆的时候裂缝扩大,或者装回去密封出了问题,那麻烦可比现在大多了。 所以事已至此,内侧修补是唯一靠谱的选择,说白了就是在天上给舷窗“打玻璃胶”,这场景想想都觉得新鲜。我感觉这机会真的太难得,平时哪有在太空实战修复航天器的机会? 正好趁这个时候练练新的维修技术,等返回地面后,好好检测修复效果到底怎么样,积累下实打实的经验。 要是这次能顺利满足返回条件,以后再遇到类似的突发情况,说不定真不用动不动就启动应急飞船,既节省了成本,也能让航天救援多一种更灵活的方案。 大胆猜一下,等返回的时候,维修神舟二十号的飞船里可能就只留一位航天员,另外两位航天员会乘坐另一艘飞船回来。 我觉得这安排背后肯定有不少考量,一方面,维修后的舷窗虽然经过处理,但承载能力可能需要更谨慎对待,减少一位乘员就能降低飞船的整体负载,让舷窗承受的压力更小,安全性也更高; 另一方面,这也是一种分散风险的思路,把航天员分成两组返回,就算其中一艘飞船出现小状况,另一组也能安全落地,相当于多了一道安全保障。 而且这种“分组返回”的模式,我感觉也是航天团队的一次大胆尝试,要是能成功,以后遇到类似的维修任务或者突发情况,就能有成熟的方案可以参考,不得不说航天人考虑问题是真的细致。 不过我觉得,这次事故里,中国航天最让人佩服的地方,不是后续的救援和修复技术有多牛,而是那么小的太空物体撞击舷窗后,居然能被及时发现。 大家可以想想,太空里的碎片可能就几毫米大小,速度却能达到每秒好几公里,撞上舷窗的瞬间冲击力多大? 而且空间站在高速运行,要在茫茫太空中捕捉到这么小的撞击痕迹,难度堪比大海捞针。 能在第一时间发现舷窗破裂,说明咱们空间站的监测系统是真的给力——不管是遍布舱体的传感器,还是后台的数据分析系统,都得保持极高的灵敏度和准确率。 我认为这背后是无数科研人员的心血,他们研发的监测技术,就是为了能第一时间捕捉到任何潜在风险,这种“早发现、早处置”的能力,比单纯的修复技术更让人安心,毕竟在太空里,早一秒发现问题,就能多一分应对的时间。 但话说回来,问题的关键还是“为什么玻璃会发生破裂?”!我认为,不管后续的补救措施做得多完美,都改变不了这是一次安全隐患的事实。 太空探索容不得半点侥幸,只有在地面发射前,把所有能想到的安全隐患都逐一排查、彻底杜绝,才能最大限度地保证航天员的安全。 补救措施再厉害,本质上还是“补救”,不仅要投入大量的人力、物力和时间,还得让航天员承担额外的风险。 所以这次事故也给航天团队提了个醒,后续在航天器的设计、材料选择、质量检测等每个环节,都得再严格一些,不能有一丝一毫的马虎。毕竟航天员的生命安全是第一位的,任何可以预防的隐患,都绝对不能留到太空里。 还有个挺有意思的想法,我感觉神舟二十二号其实可以考虑搭载一位普通志愿者,不用非得是专业航天员,就让普通人报名,坐神舟二十号回来,能不能活全看天意。 别担心没人愿意来,现在有太多人对太空充满向往,不少人甚至愿意为了一次太空旅行冒点风险。可以搞个公开的志愿申请,然后通过摇奖的方式确定人选,这样既公平又有话题度,还能满足普通人的太空梦。 而且我觉得,普通人参与返回任务,还能为航天团队积累更多不同体质、不同状态下的返回数据,对后续优化航天器设计、完善返回流程也有帮助。 当然,这只是个大胆的设想,太空旅行的风险确实很高,但不得不说,要是真能实现,绝对能让更多人关注航天、参与航天,也能让太空探索变得更有温度。 以上都是我个人的看法,不代表官方立场。大家觉得这次神舟二十号的舷窗修复方案怎么样?对于“普通志愿者上太空”的想法,你们支持吗?欢迎在评论区一起交流讨论~