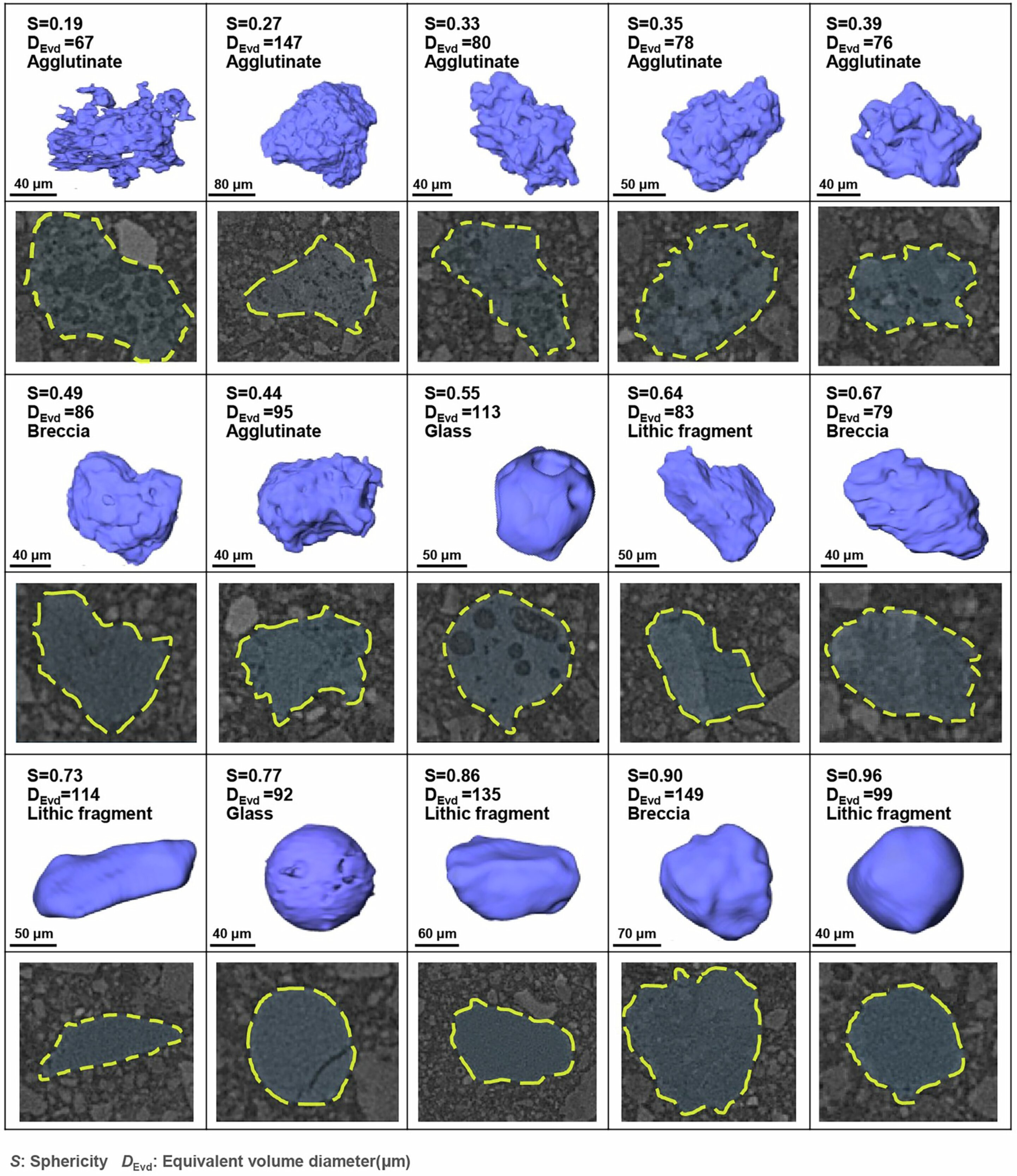

2024年6月25日,嫦娥六号返回舱落地,带回了人类历史上第一份来自月球背面的土壤样品,总重1935.3克。在实验室打开封装容器的那一刻,现场人员发现了一个奇怪的现象。按照以往的经验,无论是美国的阿波罗计划,还是中国的嫦娥五号,带回来的月球正面月壤通常比较松散,像干燥的细沙,流动性很好。但这一次,嫦娥六号任务总设计师胡浩敏锐地注意到,背面的土看起来有点儿“黏”,甚至产生了一些结块,似乎比正面的土更稠密。月球上没有液态水,这些土块不可能像地球上的泥巴那样是因为潮湿而粘连。这背后一定隐藏着某种特殊的物理机制。为了搞清楚这种直观感觉背后的数据支撑,中国科学院地质与地球物理研究所的团队决定对这些土壤进行一次特殊的“体检”。他们采用了一项经典的物理指标:休止角。休止角是衡量颗粒物料流动性最直观的参数。你可以试着把一堆沙子慢慢倒在桌面上,它会自然形成一个圆锥体。这个圆锥体的斜面和桌面之间的夹角,就是休止角。如果沙子很滑、很松散,堆不高,角度就小;如果沙子很黏、摩擦力大,能堆得很陡,角度就大。实验结果证实了肉眼的判断。嫦娥六号样品的休止角显著大于月球正面的样品。这意味着,来自月球背面的土,确实表现出了很强的内聚力,也就是说,它们更“团结”,更不愿意分开。既然没有水,也没有胶水,是什么力量把它们捏在一起的?科学家首先排除了磁性和矿物胶结的可能性,因为检测发现样品中磁性矿物很少,也没有黏土矿物。排除所有干扰项后,答案指向了微观粒子间最基础的三种作用力:摩擦力、范德华力以及静电力。在我们的宏观世界里,重力占据主导,你很难感觉到灰尘之间的吸引力。但当颗粒足够小时,重力的影响退居二线,微观力开始称王。特别是范德华力,这是一种分子与分子之间极其微弱的吸引力,只有在距离极近时才会显现。研究团队引入了一个叫D60的指标,即样品中60%的颗粒都小于这个直径。他们发现了一个临界点:100微米。一旦颗粒直径小于100微米,范德华力和静电力的作用就会急剧上升,让土壤表现出黏性。高精度的CT扫描显示,嫦娥六号样品的D60数值仅为48.4微米。这比月球正面的土壤细得多,早已突破了那个产生黏性的物理临界点。但这里出现了一个反常识的现象。通常情况下,颗粒越细,意味着被打磨得越久,形状应该越圆润,就像河底的鹅卵石。然而,显微镜下的嫦娥六号尘埃却呈现出完全相反的面貌:它们不仅极细,而且长得非常不规则,边缘尖锐,球形度很低。这种“又细又尖”的形态,正是造成高黏滞性的元凶。尖锐的棱角增加了颗粒间的机械咬合力,也就是摩擦更大了,再加上极小尺寸带来的强范德华力,让这些尘埃紧紧抱团。为什么会这样?答案涉及到月球背面独特的环境。嫦娥六号采样点位于古老的南极-艾特肯盆地,这里长英岩矿物含量特别高,占到32.6%。这种矿物天生脆性大,受到撞击时容易破碎成有棱有角的碎片,而不是被压扁或磨圆。更重要的是,月球背面经历了比正面更强烈的太空风化。所谓太空风化,就是太阳风、宇宙射线、微陨石轰击,不断地将土壤在这个巨大的石磨中反复粉碎,制造出了这些极其细小且锋利的碎片。现在整个故事就清楚了。月球背面因为成分不同、风化更强烈,产生了大量不规则的细小颗粒。这些颗粒之间的范德华力和静电力足够强大,使得土壤整体表现出粘性。这是人类第一次从颗粒力学的角度完整解释了月球背面土壤的这种异常行为。这个发现意义不仅在于满足好奇心。理解月球土壤的物理特性,对未来的月球基地建设、器械移动、原位资源利用都至关重要。一堆看似简单的土壤测量,背后却是通往月球的钥匙。~~~~~~图为嫦娥六号样本里的典型微粒,图源:Nature Astronomy (2025). DOI: 10.1038/s41550-025-02715-3信源:Shengwen Qi et al, Strongly cohesive lunar soil identified at the Chang'e-6 landing site, Nature Astronomy (2025). DOI: 10.1038/s41550-025-02715-3