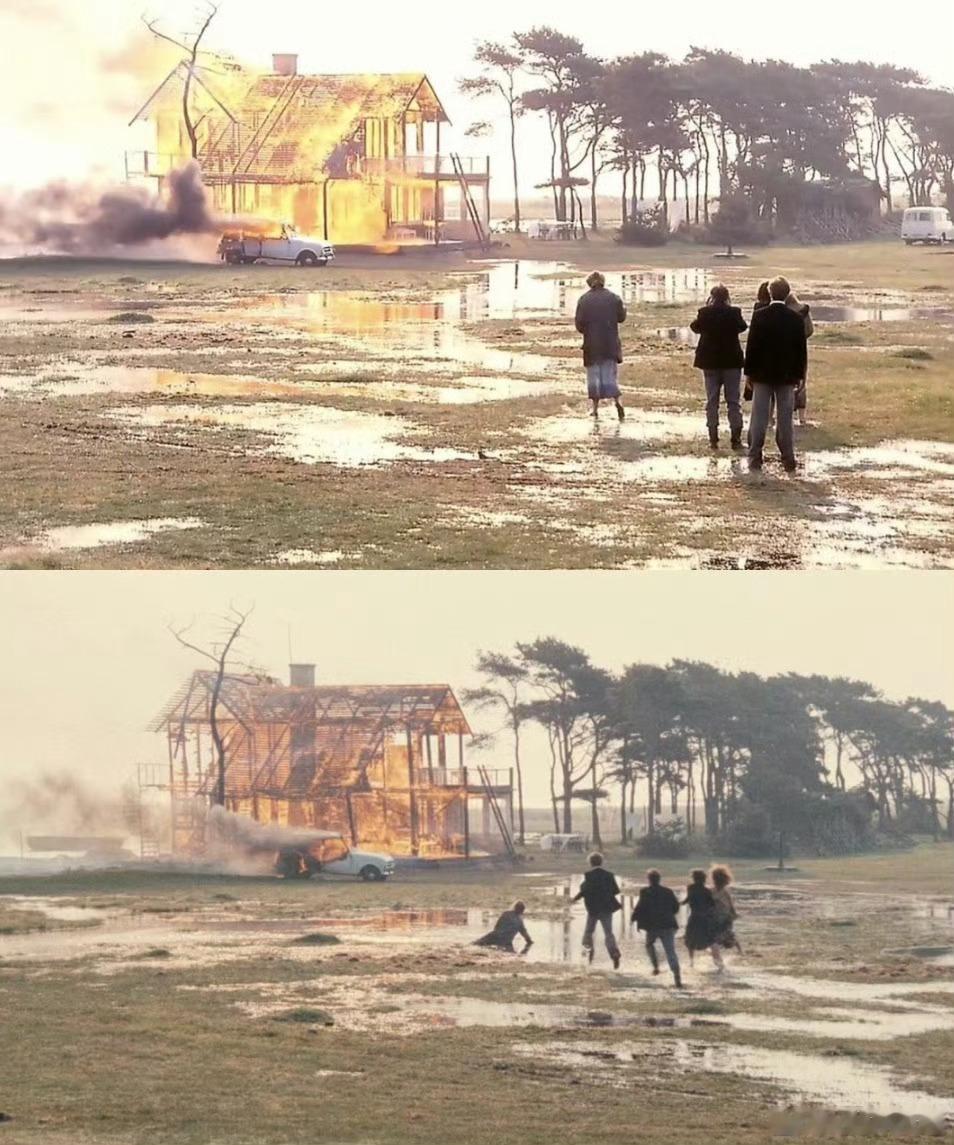

我的评分:【《牺牲》,塔可夫斯基留给人类世界的精神财富】《伊万的童年》开头的第一个镜头与《牺牲》结尾的最后一个镜头一模一样,都是画面先给到孩子,镜头再顺着树缓缓上升,最后定格在树顶。塔可夫斯基用生命树这样的符号与托物言志的表现手法跟自己的第一部作品做了一次呼应,完成了从树和小孩开始到树和小孩结束的闭环。《伊万的童年》是反战,战争 杀 死 了伊万,即孩子们的希望,孩子没有长成参天大树,基调比较悲观。《牺牲》也是反战,但站在前面让世界恢复如初的不再是孩子,而是一个个愿意牺牲自己的大人。他们让孩子安然入睡,无恙醒来,为孩子屏蔽世界的一切繁杂,包括 核 危 机 与第三次世界大战的即将到来,孩子可以像平时那样,浇水灌溉,茁壮成长,迎接有希望的未来。老塔以反战拉开自己的电影生涯,又以反战落幕,24年的时间,恰好与一秒24帧的电影相同,由悲观、反思、寻根、怀念到希望,生命临近时,老塔反而变得积极,对人类、世界,下一代都充满了希冀。这是一个大师的胸怀,这也是电影的真理,他的作品不会局限于自己的多愁善感,而是聚焦于人类命运的大格局。万物起始就诞生的语言,不是用来被困通天塔,而是为沟通所能带来的和平服务,让孩子们眼中的希望成为可见的模样。🎥色彩对比:在《牺牲》中,老塔以彩色与黑白的对比来诠释自己的这种思想。影片开篇是彩色的,亚历山大带着自己的孩子在岸边种树,此时不论是色调、配乐,还是对话都是欢快的氛围。直至镜头由室外走进室内,画面突然变暗,尤其是 核 广播之后,镜头里的颜色只剩下黑,角色只能看见剪影,白色画面出现也尽是混乱、孤立无援的状态。黑色是所有色彩中明度最暗的颜色,代表着 死 亡、消极,白色则是明度最亮的颜色,有清冷、荒芜的寓意,这两种颜色交叉变换时,绝望与末世之感跃然于眼前。就连本象征着新生、救赎、希望的达·芬奇的画作《三王朝圣》也成了阴暗的样子,仿佛整个世界只能被迫等待战争爆发,所有人坐以待毙,什么都做不了,亚历山大的恐惧由此而来。无能为力的悲观情绪一旦蔓延,无力感便会占据上风,所以亚历山大烧掉了房子,与大多数人一样选择逆来顺受,被可怖的恐惧击垮,但老塔在悲观形成之后,又让希望重新回来,片尾复原了开头的色彩。小孩提着桶,走向他与父亲一同种下的树旁,将水浇在根部,看着周围一如往常的世界,信念未动摇,思想没滑坡,除了有了一些小烦恼之外,依旧对人生积极乐观,《牺牲》的精神价值就此升华。🎯无敌技法:内容和思想之外,《牺牲》的技法可用“炉火纯青”四个字来形容。《牺牲》完成半年后,老塔就撒手人寰,但在电影拍摄期间老塔似乎知道自己时日无多,所以将自己的毕生精力都放进了《牺牲》当中,造就了无可挑剔的画面跟场面调度。《牺牲》中的绘画性浑然天成,每一帧画面都有油画版的质感,老塔以摄影机为画笔,景深远近为线条,演员与道具、光线为点缀,布景为画布,大笔一挥,就是一幅幅·达芬奇。如亚历山大烧掉房子的镜头,大地、火焰、人物、汽车、树木,构成了简练唯美的画面,再辅以精妙绝伦的长镜头,每一次的横移都是一次视觉盛宴的享受,为老塔的艺术造诣所惊叹。长镜头对于老塔来说更是手到擒来,不论是在狭小空间内,还是广阔的地方,老塔总能让摄影机成为“角色”,而非冷冰冰的记录,推拉摇移跟升降,平拍、俯拍、仰拍,演员走位移动,道具和场景都恰如其分。塔可夫斯基做到了倾囊相授,他对世界不失望,又对人类不保留,这样的导演是一位好导师,更是让人高山仰止的艺术家。