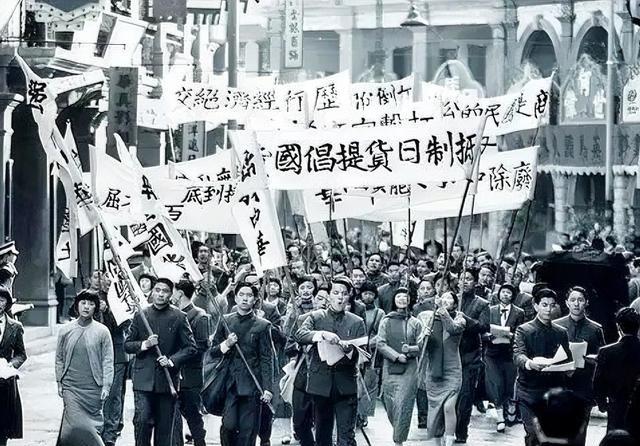

有人问,这次网上为什么没有抵制日货的声音了。答案太简单了,就按现在咱们国家的生产力,以及国民品牌的影响力,还有哪些产品是替代不了进口产品的,替代不了日货的。 不是大家突然不爱国了,也不是事儿不大了,而是实打实的底气变了。咱们国家这些年生产力蹭蹭往上窜,国民品牌也从跟跑到领跑,很多人买东西时自然而然就选国货了。过去日货依赖重,那叫一个离不开,现在呢?大把产品本土替代搞定了,进口的那些高端货也越来越少见非买不可的了。简单说,就是没啥可抵制的了,因为选择权真真切切握在手里。 2025年上半年,海关数据一出来就亮眼:进出口总值超21万亿元,同比增长5.2%,机电产品出口占了大头,质量和数量都上台阶。这不是空谈,背后是制造业升级换代的结果。像《中国制造2025》规划落地后,智能制造、绿色转型这些事儿干得风生水起。国家统计局数据显示,2025年规模以上工业增加值同比增长6.1%,高技术制造业增速高达9.2%。这意味着啥?工厂里不再是低端组装,AI、5G、芯片这些核心技术本土化率直线上升。举个例子,光伏产业全球产能超80%在中国,电池、逆变器这些部件基本自给自足,出口到欧洲、美国,价格比日货低20%以上,还更高效。过去进口日本的精密仪器多,现在本土企业如华为海思的芯片方案,覆盖率超70%,依赖度降了三成。生产力提升不光是数字堆砌,它直接拉低了进口门槛,让老百姓买家电、手机时,不会觉得国货差一截。 这几年国货真叫一个逆袭。《2025中国品牌趋势洞察报告》里写得清楚:消费者对中国品牌的整体喜好度升到4.49分,比2024年高0.04分,品牌文化内涵和创新力度都超4.4分。啥概念?以前国货是“便宜耐用”的代名词,现在是“高端智能”的代表。家电领域,海尔集团2025年全球营收破4000亿元,冰箱、洗衣机市占率稳居第一,在日本市场连AQUA品牌都拿下冰冷综合份额第一,空调也咬牙追上。美的、格力这些,厨房电器份额超60%,线下门店里,消费者挑燃气灶时,第一眼就瞄国货,因为能效高、噪音低,还带App远程控制。汽车这边更猛,比亚迪上半年销量214.6万辆,全球新能源第一,刀片电池续航超700公里,价格亲民到20万级就能买。吉利、长城混动系统出口欧洲,蚕食日系份额,日系车在华市占率跌到11.2%,从前十掉出队。数码产品,华为、小米全球前十占七八席,2025年Q1小米激活量1330万台,份额19%,相机分辨率2亿像素,5G信号稳如老狗。泡泡玛特这种潮玩品牌,海外收入涨480%,北美增速900%,年轻人追着买,文化输出直接带飞影响力。人民日报10月28日文章也点明:2025中国企业500强门槛23连升,千亿企业达267家,15家超万亿营收,这波品牌自信不是吹的,是市场用脚投票出来的。 当然,说到替代不了进口产品的那些,咱得实诚点。不是所有日货都滚蛋了,有些高端精密货还是有空档。像高端半导体设备,日本的尼康、佳能光刻机,本土化进程中还有差距,2025年进口依赖率约30%,因为咱们的EUV光刻机还在追赶阶段。汽车零部件里,日本的变速箱和悬挂系统,在某些燃油车上精度高,国产虽有进步,但高端车型如奔驰宝马合资线,还得靠日企供应,份额占15%左右。医疗器械,日本的内窥镜和高端CT机,成像清晰度本土替代率仅40%,医院采购时优先进口,因为故障率低,维护成本稳。化工原料,日本的精细化学品如光敏剂,在半导体封装中纯度要求极高,2025年自给率55%,剩余靠东京应化这些日企填补。还有光学镜头,日本的尼康Z系列在专业摄影机上镜头畸变控制好,国产虽有兆丰光学发力,但高端市场份额才20%。这些不是一蹴而就的事儿,得靠持续投入。海关数据显示,2025年上半年机电进口额虽降4.7%,但高端设备类仍占28%,说明替代空间大,但短期内某些链条还得进口缓冲。 为啥网上没声音了?过去抵制,是因为依赖重,买不到就得忍着,现在呢?生产力和品牌双轮驱动,进口依赖从上世纪90年代的70%降到2025年的25%以下。埃森哲报告说,2021到2025年,国际品牌在华优势瓦解,国货首选率在3C、数码、家电上超65%。东京电视台3月报道,中国电视在日市占超50%,海信REGZA第一,TCL第四,索尼松下被挤。日系车企慌了,本田五十岚雅行在上海车展承认,得加深本地合作开发电动产品。这不是麻木,是自信。过去事儿一出,情绪上头喊抵制,现在理性多了,买东西看性能价格,国货性价比碾压,进口高端货也逐步本土化。像珀莱雅美妆,双11销量超欧莱雅,线下收入占比48.6%,国货从电商杀到实体店。总的来说,这变化是积累出来的。