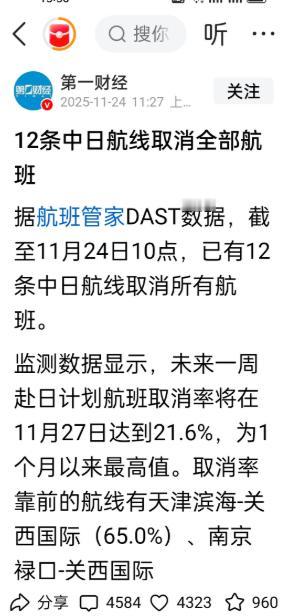

鉴于目前日本肆意挑衅中国红线的“中日关系”,但凡是打着什么“中日学校、中日医院、中日铁路、中日道路、中日旅游街、中日慈善机构”等等涉及“中日”两个字的任何组织、任何机构、任何团体,都应该积极顺应国家号召、国民民意。要立即更名,立即纠正,不能再让所谓的“中日友好”虚伪绑架中国人。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 这些年,大家在街上看到“中日学校”“中日医院”“中日旅游街”这些牌子,总觉得哪里不太对劲,以前它们象征的是合作,现在变成了提醒——提醒我们:当下的局势已经和过去完全不一样了。 要说变化,从政治到民生,速度快得像是换了频道,日本一些政界人物在敏感议题上不断抬高调门,言辞越说越硬,动作也越做越大。 还有军费上涨、演训活动频密、在周边海空显露存在感,这些事实摆在那里,原先靠“友好”维持的信任基础自然摇摇欲坠。 民生领域也没消停,日本坚持推进核污染水排海,引发周边国家普遍担忧,渔民每天打捞的收成少了,沿海居民对食品安全多了一层顾虑,这些都不是抽象概念,而是天天摆在眼前的现实。 于是,“中日友好”这四个字逐渐从温情符号变成了公众最敏感的点。 以前,“中日”只是个标签,大家不会多想;如今局势紧绷,这两个字就像突然被点亮,变成情绪触发器。 名字没有错,但现实已经把它推到前台,现实变了,名字却没变,就显得格外突兀,让人不由自主地觉得不协调。 变化最明显的地方,是教育,家长最敏感,孩子的历史认知不能模糊、教材表达不能含混,只要有一点让人疑惑的地方,舆论马上炸锅。 毕竟下一代的认知不是小事,一旦产生误会,很难弥补。 医疗领域同样如此,医疗是最仰赖信任的行业,一个名字就能左右患者心里的判断。 很多医院本来没任何问题,但名字里有“中日”两个字,难免引来不必要揣测,与其让情绪干扰判断,还不如把名字调得更中性一些。 至于铁路、道路、商业街区,这些本来象征合作的建设成果,如今的象征意义和现实不再匹配,如果继续挂着过去的名号,反而会让人感到尴尬,也让项目本身承担了原本不该承担的心理压力。 文化机构、公益基金也一样,传播内容是否平衡、资金使用是否透明,这些本来就是公众关心的重点。 当组织名称带上“中日”两个字后,公众自然提高了审视力度,一旦实际工作与“友好”二字不完全契合,争议就更容易被放大。 所以名字之所以成了焦点,是因为它在公共空间里自带态度属性,平时大家不敏感,可一旦来到关键阶段,这种象征意味就被放大,继续沿用旧称,很可能被解读为对现实变化视而不见,这并不是机构愿意承担的风险。 国家层面也陆续做出应对,比如发布旅行提醒、加强进出口监管、提高安全评估标准等,这些措施本身是对现实局势的判断和回应。 民间情绪的变化其实和这些举措同步,人们对赴日旅行、购买日本商品、参与合作项目都更谨慎,这是自然反应,而不是一时情绪。 机构更名就在这样的氛围里变成了一种顺势的选择,改名不等于否定合作,只是把合作放回一个更稳更清晰的位置。 名字调整后,机构的职能依旧,合作仍然能进行,但争议会少很多,公共讨论也能回到实质内容,而不是被四个字牵着走。 一些机构已经试验过,把“中日××中心”改成“国际××平台”,或者换成更具地域特色的名字,服务不受影响,反而减少了误解,名字中性了,合作也更容易被解释成基于专业而不是符号。 更名还有另一层好处:为未来留白,国际关系本来就有起伏,今天紧张,不代表未来没有缓和的可能。 把名字先调理干净,等双方关系回暖时,合作可以重新展开,而不会因为旧称导致尴尬或误解。 如今讨论热度不减,有人总结得很实在:名字变了,是为了让态度更明确,也是为了让双方合作在未来有更稳的起点,改名不是情绪化的举动,而是一种现实判断。 当“友好”的象征暂时承受不了现实的重量时,让名字回到中性,反而是最稳妥的方式。 说到底,这件事之所以会发展成今天的规模,是因为名字承载的意义已经超出了字面本身,它成了社会判断局势、表达态度的出口。 而当局势变得敏感,社会自然希望公共标识与现实一致,这是人之常情,名字改了,机构更清爽,社会情绪更踏实,也给未来留了余地。 看似小事,背后其实是一次对现实的整理和自我校准。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)