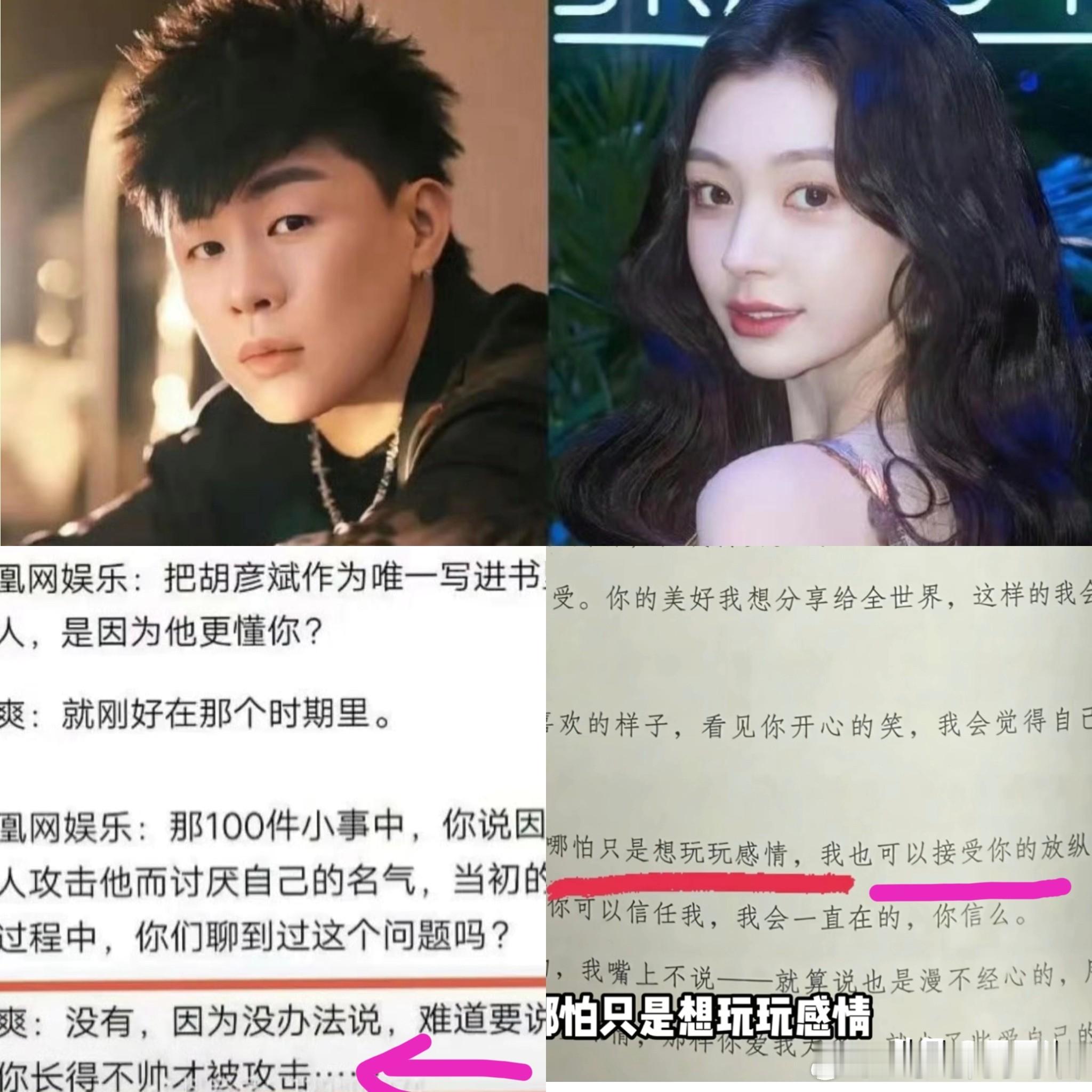

徐子崴跟助理乔治,真不是一般的关系。五年合作,从执行到联合制作人,这叫提携。罗娇?没见他俩同台过,更别提资源对接了。说白了,徐子崴眼里,乔治是能扛事的人。不是靠关系,是靠能力上位。 这圈子,表面光鲜亮丽,背后全是真枪实弹的较量。有人靠脸吃饭,有人靠热搜续命,但徐子崴选人,只看一件事:能不能把事儿砸实了。乔治从端茶倒水到掌控《丝路之声》的策划权,不是一夜爆红的童话,是五年里每个通宵剪片、每次预算谈判堆出来的信任。徐子崴生日会请罗娇,还特意发信息给九哥打招呼,这份周到背后,是乔治这类人用沉默的执行力换来的底气——老板不必为内部关系分神。 流量如潮水,今天涌向张三,明天淹没李四。罗娇再红,热搜上得再勤,合作记录却一片空白。娱乐圈的记性很差,红过的人太多,能留下的作品太少。乔治的名字却牢牢钉在《丝路之声》的策划栏里,这比一百个热搜更有分量。徐子崴的团队不是粉丝俱乐部,要的是能扛票房、镇场子的人。乔治在排练厅摔剧本骂人的视频流出来过,网友骂他嚣张,业内人却懂:那是项目压到死线时,唯一敢对效果负责的狠劲。 感情牌在这行打不长久。徐子崴和罗娇的“好友”说辞,听着体面,实则经不起推敲。离婚后还能合作?当然可以。但合作密度说明一切:乔治参与徐子崴近三年七成项目,罗娇连一次同台都没有。九哥晒聊天记录证明“能做朋友”,可朋友和战友之间,差着整个行业的信任门槛。乔治能直接调动徐子崴的制片资源,罗娇连生日会嘉宾都要提前报备,亲疏立判。 人设会崩,颜值会老,唯有实绩能写进合同。乔治从助理变合伙人,不是徐子崴一时兴起,是市场用票房投票的结果。《丝路之声》巡演场场爆满,观众不会关心策划人的颜值,只在乎舞台够不够炸。乔治负责的环节零失误,这就是最好的简历。反观某些明星,离婚后还要借“好友”名义蹭热度,除了贡献茶余饭后的谈资,还剩什么? 这行业最残酷的规则,就是把“靠谱”当通行证。徐子崴对乔治的信任,是用无数个 Deadline 熬出来的勋章。罗娇再红,红不过项目书上的白纸黑字。乔治不争不辩,但策划案递过去,徐子崴直接签字——这种默契,比任何公关文案都锋利。圈里人心里明镜似的:热闹是观众的,江山是实干派的。 别再纠结谁和谁是不是真朋友了。徐子崴的团队里,乔治站着的位置,是用五年青春和无数硬仗换来的。罗娇的名字偶尔出现在八卦帖里,乔治的名字刻在项目功劳簿上。这个圈子,最终只认一样东西:谁能让老板睡个安稳觉。