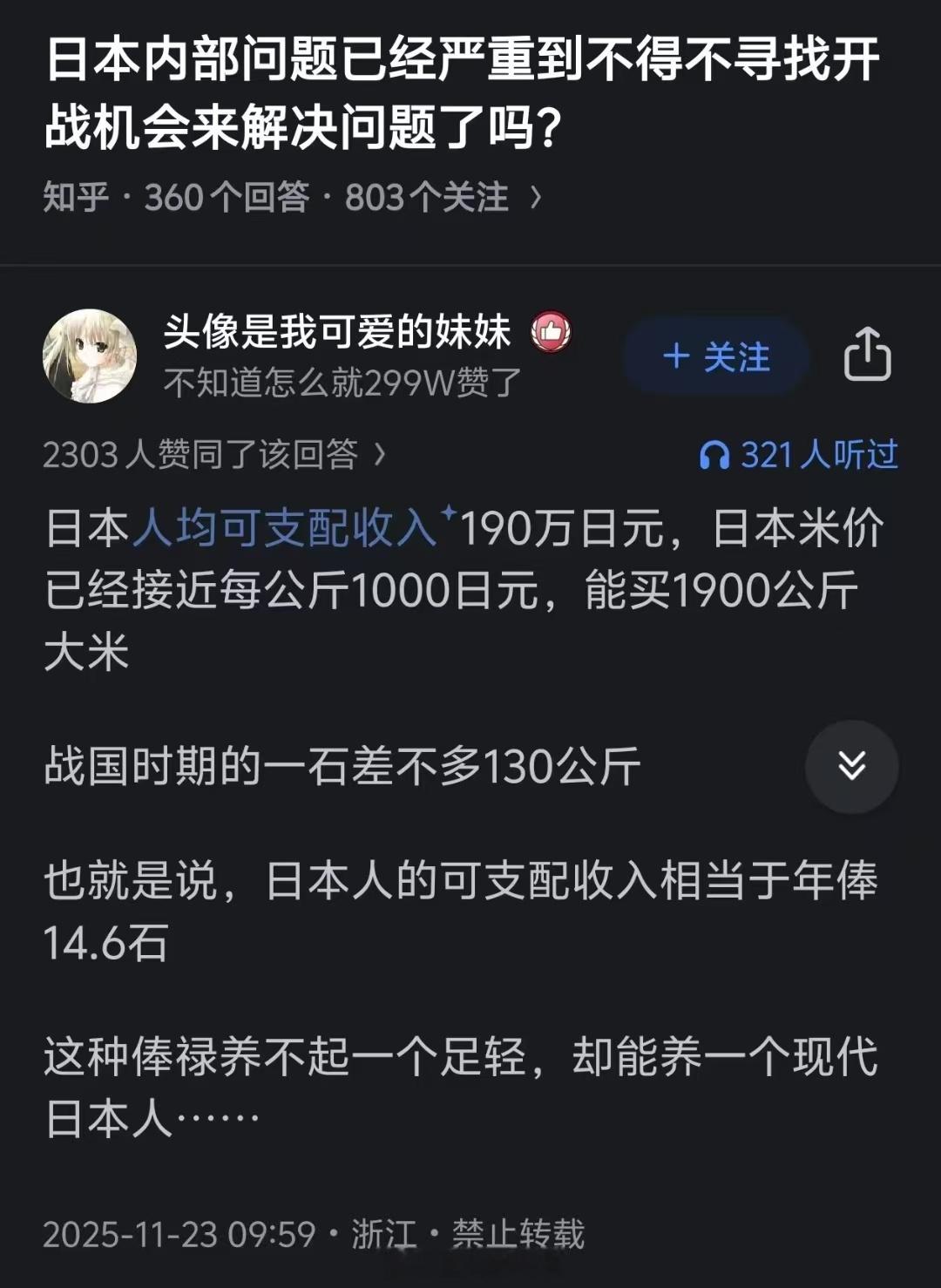

中日友好的时候,确实日本对于中国提供了巨大的帮助,管理,技术,投资,教育,方方面面,那时候觉得日本变了,不是历史上的日本了。 上世纪七八十年代到新世纪初的那些年,正好是咱们国家改革开放急需外力的时候,日本确实伸了手。 就说投资吧,当时国内很多地方都有日资企业,像东南沿海的电子厂、汽车配件厂,不少都是日本人带着资金过来建的,一下子解决了很多人的就业问题,街坊邻居里要是有人在日资厂上班,那在当时都是很体面的事,工资比国营厂还高不少。 技术上的帮助更实在,那时候咱们的工业基础薄,很多设备和技术都跟不上。就拿家电行业来说,早期的海尔、长虹这些牌子,都引进过日本的生产线和技术,从洗衣机的电机技术到彩电的显像管工艺,日本工程师手把手地教咱们的工人操作。 还有汽车行业,一汽和丰田合作,上汽和日产联手,不光带来了先进的造车技术,连生产管理模式都传了过来,比如那个“精益生产”,就是从日本学来的,让咱们的汽车厂一改过去效率低下的毛病,生产出的汽车也越来越受老百姓欢迎。 那时候家里买的第一台松下彩电、东芝冰箱,用个十几年都不坏,让咱们实实在在感受到了技术的力量,也难怪会觉得这个曾经的对手真的变了。 投资和技术之外,日本的援助贷款也帮了大忙。从1979年开始,日本给咱们提供了长期的低息贷款和无偿援助,这些钱大多用在了基础设施建设上。 咱们现在走的很多高速公路、铁路,还有一些大型水电站、港口,当初建设的时候都用了这笔钱。就说北京的首都机场扩建、上海的宝钢建设,都有日元贷款的影子。 教育方面也没落下,那时候日本每年都接收不少中国留学生,很多学工业、农业的学生去日本深造,回来后都成了各行各业的技术骨干。 国内一些大学还和日本的高校合作办学,引进日本的教材和师资,培养了一批急需的专业人才。那时候街上的日语培训班都很火,年轻人学日语不光是为了找工作,也是觉得两国关系好,多学一门语言总有好处。 但是慢慢就有些不一样了,不是咱们翻脸不认人,实在是一些事情让人心里不舒服。 最核心的还是历史问题,咱们总说要以史为鉴面向未来,可日本有些人就是不愿正视历史。那些年,总有日本的首相和官员去参拜靖国神社,里面供奉的都是二战时的甲级战犯,是双手沾满咱们同胞鲜血的罪人,他们这一拜,就把咱们心里对友好的那点热乎气拜凉了。 还有日本的教科书问题,好几次修改都在淡化侵略历史,把“侵略中国”改成“进入中国”,把南京大屠杀的史实模糊化,甚至有些教材里干脆不提,这让经历过那段历史的老人怎么接受? 更让人别扭的是,日本在一些问题上的态度越来越暧昧。比如在钓鱼岛问题上,明明历史上就是咱们的领土,可日本偏偏要出来争,还时不时派军舰在附近转悠,制造紧张气氛。这和当初那个积极提供帮助的日本,简直判若两人。 还有经济合作上,以前是真心实意地转让技术,后来就开始留一手了。比如在汽车核心技术上,日本不再像以前那样放开教,而是把一些落后的技术转移过来,核心的发动机、变速箱技术还是攥在自己手里。 一些日资企业在国内还出现了歧视中国员工、违反劳动法规的情况,和当初那个注重管理规范的形象大相径庭。 其实咱们老百姓的要求很简单,友好不是一厢情愿的事,得是相互尊重。咱们记着日本曾经的帮助,也从来没否认过那些年他们带来的好处,但尊重是相互的,日本得正视自己的历史,不能一边想着和咱们做生意赚大钱,一边又在历史问题上戳咱们的痛处。 那些年的友好,是建立在双方都有诚意的基础上,咱们需要技术和资金,日本也需要广阔的市场,可随着时间推移,日本的一些做法打破了这种平衡。 现在咱们国家越来越强大了,不再像以前那样急需依赖外力,但这并不意味着咱们会忘记曾经的帮助。只是那种“日本变了”的美好印象,被一次次的历史问题和摩擦磨损了。 真要是想继续友好下去,日本得拿出诚意来,好好正视历史,尊重咱们的感受,而不是一边搞合作一边玩小动作。咱们老百姓心里有杆秤,谁真心帮过咱们,咱们记着;但谁要是想模糊历史、伤害感情,咱们也绝不会含糊。 友好从来都是双向的,只有彼此尊重、坦诚相待,才能走得长远,这不是什么大道理,就是咱们普通人最简单的想法。