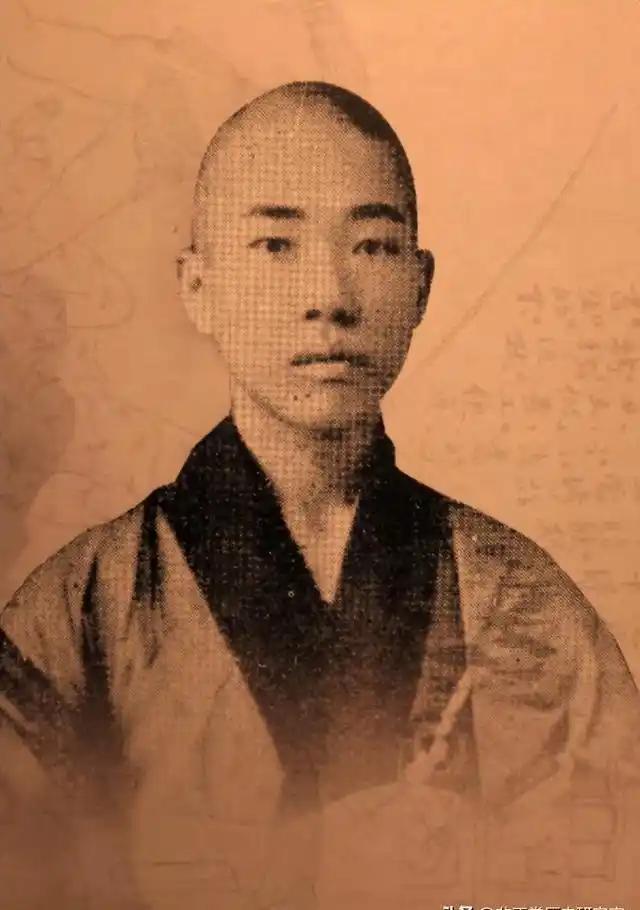

1918年5月2日,苏曼殊因暴饮暴食逝世,年仅35岁,死后在他枕头和床铺下发现很多糖纸。在日本留学期间,他曾“一日饮冰五六斤”,自己还记载过:“食生姜炒鸡三大碟,虾仁面一小碗,苹果五个。明日肚子洞泄否,一任天命耳”。 在上海广慈医院503病房,护士刚推开房门,就闻到一股甜腻的腐味。 床上的病人苏曼殊双目紧闭,早已没了气息,床下堆着成摞的糖纸,被子里还藏着半包融化的冰淇淋。 这位被文坛称为“诗僧”“糖僧”的35岁奇人,终究是被自己贪了一辈子的“甜”,送进了坟墓。 1884年,苏曼殊生于日本横滨。 父亲是广东茶商苏杰生,母亲河合若子是他父亲妾室的妹妹。 这层“私生子”的身份,让他从襁褓中就背负着“野种”的骂名。 六岁被接回广东苏家,等待他的不是亲情,是嫡子们“没祖宗的杂 种”的嘲笑、冬日单衣的寒冷、饭桌上永远最后盛的残羹冷炙。 “屋漏偏逢连夜雨”,十二岁那年的一场疟疾,成了压垮他的最后一根稻草。 高烧不退时,家族嫌他“晦气”,将他扔进阴冷柴房任其自生自灭。 他在草堆上啃着发馊馒头,望着门缝透进的微光,第一次意识到“甜”的珍贵。 那时他唯一的愿望,是“能有块糖含着,就算死也值了”。 幸得兄嫂暗中送药,他才侥幸活命。 自此,他对“甜”有了近乎病态的执念。 “这世上若有糖,或许就能把苦冲淡些。” 少年苏曼殊以为出家能斩断尘缘苦,十二岁独自跑到南京栖霞山剃度。 可佛门清规戒不住他的“馋虫”,偷吃方丈养的白鸽被逐下山时,他问老方丈“天下最甜的是什么”? 得到的回答是“放下是甜”。 但他偏不放:“既然放下是甜,那拿起糖岂不是更甜?” 东渡日本求学后,他加入反清组织,却遭表哥反对。 在被迫回国后,他在《国民日日报》与陈独秀、章士钊共事。 革命受挫时,他再次出家,可僧袍下藏着的总是糖罐。 甚至身上没钱时,他敲下金牙也要换糖吃。 一次吃三十包酥糖撑躺三天,为买糖从朋友兜里掏钱,躲在房间吃得津津有味。 二十一岁革命失败,他第三次剃度,理由是“看看佛能不能比糖更甜”,结果因偷拿师兄度牒下山吃牛肉锅被逐。 “佛说众生平等,凭什么和尚能吃饭,鸽子不能?同理,凭什么佛能戒糖,我就不能?” 他游走于僧俗两界,像片无根的浮萍,唯有糖能让他短暂停靠。 苏曼殊的“糖瘾”,早已超出常人理解。 朋友戏称他“见了糖比见佛还亲”,他却不以为意:“糖比人可靠,它只给甜,不背叛、不嫌弃、不捅刀。” 他绘画只给女子,且要用照片换,有男诗人用巧克力牛肉骗他作画,他果然挥毫泼墨。 他出入烟花之地却只谈诗论画,歌女倾心他以“还君一钵无情泪”婉拒。 “爱情是糖,可我这颗糖,早被童年蛀空了。” 最疯的一次,他因胃病住院,医生严令忌口,他却半夜溜出医院,用最后一颗金牙换了八宝饭、年糕、糖炒栗子和冰淇淋。 大快朵颐后胃病发作,被送回抢救时,他还攥着半块糖说:“死前不甜一回,白活了。” 护士整理遗物时,发现他枕头下藏着未送出的婚戒、父母的照片,还有一本写满“想吃糖”的日记。 其实他拼命吃糖,不过是在填补童年那个“没糖吃”的空洞。 1918年,苏曼殊的胃病恶化到胃壁薄如纸。 医生警告“一口糖都不能再碰”,他却把医嘱当废纸,床下藏糖炒栗子,被子里塞八宝饭。 4月30日晚,他趁护士换班溜出医院,用金牙换了一桌“甜蜜大餐”,回程时胃绞痛倒地,被送回时已胃穿孔感染。 弥留之际,他含泪说:“宁愿短命百年尝甜,不要长命百岁无味。” 5月2日清晨,他走了。 这个一生都在“以甜填苦”的人,终究被糖“甜死”,却也用死亡摆脱了“苦”的循环。 苏曼殊死后,葬在西湖西泠桥畔,紧挨着苏小小墓。 柳亚子为他题碑“梦里栖霞,糖殉浮生”,鲁迅说“他像块夹心糖,外头僧衣里头烈火”,郁达夫赞他“癫得真,癫得彻底”。 他的诗文集传世三十余种版本,字里行间都是“苦中作甜”的挣扎。 《断鸿零雁记》写尽身世飘零,《过若松町有感示仲兄》藏着对亡妻的思念,而那些沾着糖浆的手稿,更像他“用糖写就的苦情诗”。 苏曼殊的一生,是“糖”与“苦”的拉锯战。 他用糖对抗歧视、孤独、革命挫败,却忘了糖也会腐蚀胃、蛀空牙、耗尽力气。 有些执念,能救命,也能致命。 有些甜,尝过就好,别贪一辈子。 毕竟,人生这碗饭,光有糖,是会齁死的! 主要信源:(钱江晚报——晚潮|写生西湖名人之苏曼殊:一代诗僧的传奇人生)