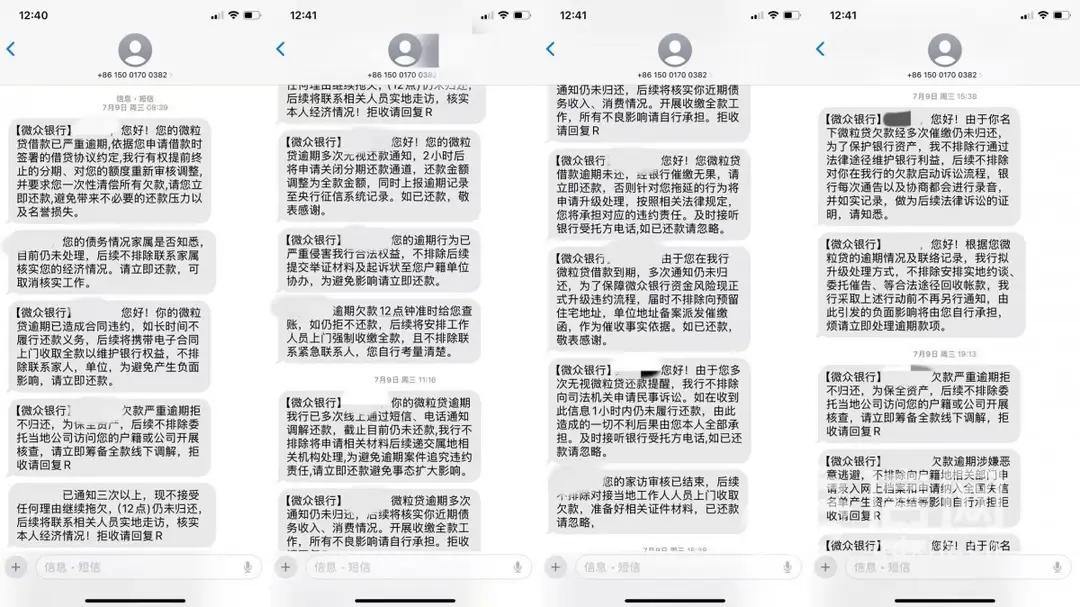

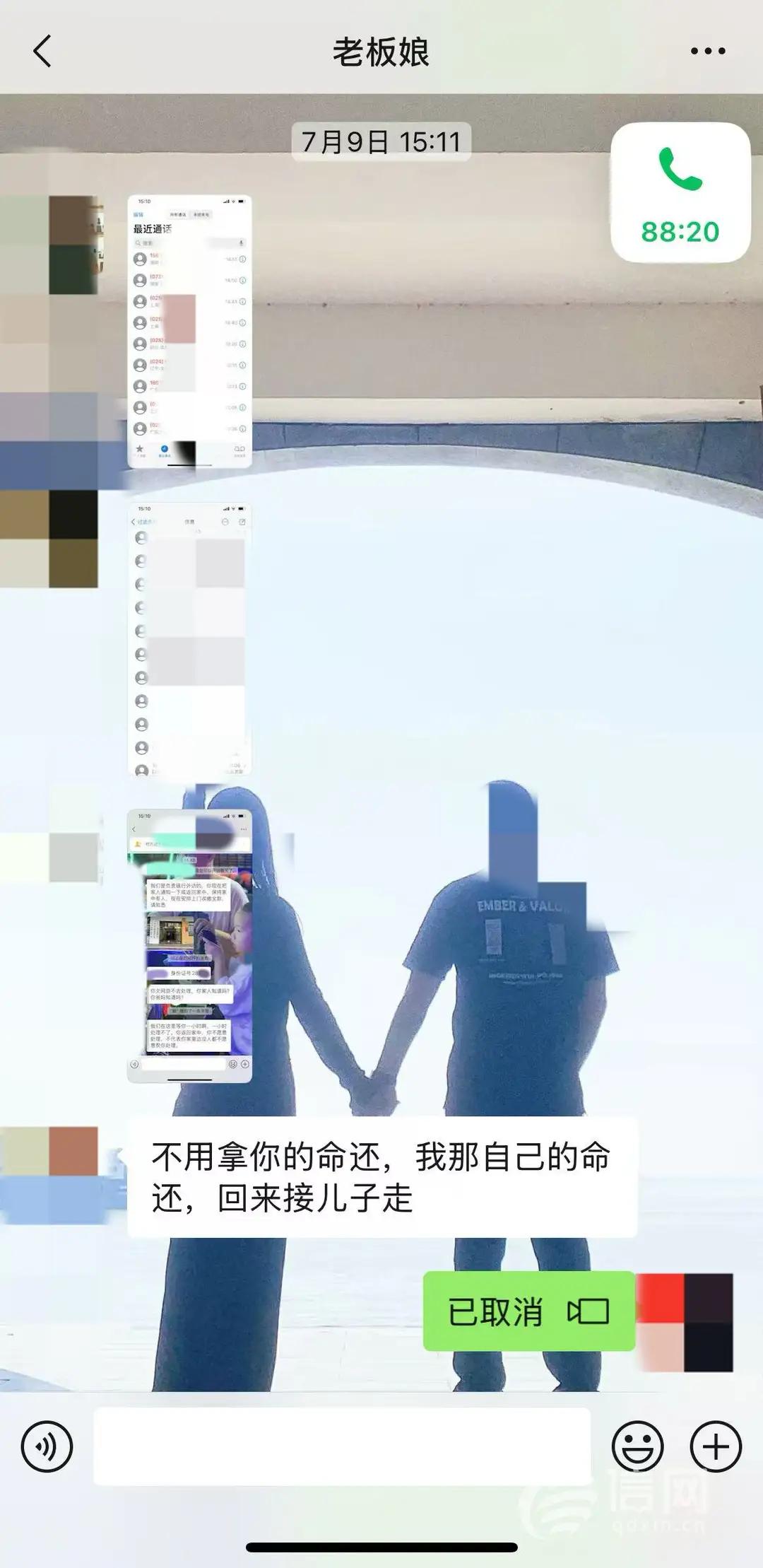

研究生借3500滚成25万债!记者调查发现,这些平台专盯年轻人,利率高达34%! 据《山西经济日报》报道,一名刚毕业的研究生小朱,在三年读研期间竟深陷25万网贷泥潭。最讽刺的是,这些贷款都来自国家明令禁止向学生放贷的机构。今天我们就来聊聊,为什么明明有禁令,学生们还是躲不过这些“数字高利贷”? 1. “一键承诺”成了平台的“甩锅神器” 你在借款时肯定见过那个小框——“本人承诺非在校学生”。就这么轻轻一点,平台立马心安理得地放款。等出了事,他们两手一摊:“用户自己承诺的呀!” 这不是掩耳盗铃是什么?一个连工作都没有的研究生,连续三年在平台借了25万,平台还好意思说“识别困难”?这就好比酒店向未成年人卖酒,客人说句“我成年了”,酒店就真不查身份证了? 平台自己也承认,“早期受数据源限制,会存在识别个别学生身份不准确的情况”。在大数据时代,连你昨天点过什么外卖都知道的平台,却说自己识别不了学生身份?说白了,这种“形式审查”,就是平台规避监管的挡箭牌。 2. 温水煮青蛙的“套路贷”,一沾就脱不了身 小朱最开始只借了3500元。这笔钱不多,但对一个没收入的学生来说,就是深渊的开始。 平台深谙人性——先给你个小额度,还不上?没事,再借一笔就是了。这就是典型的“以贷养贷”。就这样,小朱的研究生生涯变成了“实验室+打工+还贷”的死循环。 他原本有望读博,却因为债务压力不得不放弃。一个优秀的研究生,就这样被网贷改变了人生轨迹。 3. 钻空子的“技术性违规”,禁令成了“纸上老虎” 明明国家明令禁止校园贷,为什么这些平台还敢顶风作案? 因为它们玩的是“合规游戏”——把审核责任转嫁给用户,用“承诺书”当护身符。你说它们是故意违规?它们会委屈巴巴地说:“我们要求用户承诺了啊,数据识别有延迟啊......” 有平台从业者坦言,如果要求额外证明材料,会增加流失用户的风险。在这背后,平台在用户体验和合规审核之间,选择了前者,而代价则由学生承担。 4. 不只是借钱那么简单,校园贷背后藏着黑色产业链 更可怕的是,有些“校园贷”已经演变成有组织的犯罪。 石家庄曾打掉一个叫“414金融”的涉黑“校园贷”团伙。他们的手段让人胆寒:强迫学生签订虚高借款合同,制造虚假银行流水,肆意认定违约。借1万元合同写2万,还不上了就“转贷”给同伙,债务像雪球一样越滚越大。 他们的催收方式更是无所不用其极——在受害人家门口摆花圈、撒纸钱,在村里喷涂“欠债不还”字样,甚至非法拘禁、殴打学生。有学生因精神压力弃学,更有学生不堪压力割腕自杀。 5. 我们该怎么办? 面对猖獗的校园贷,各方必须行动起来: ① 监管必须“动真格”:光有禁令不够,要对违规平台重罚,罚到它们不敢越雷池半步。 ②平台别装外宾:既然能做大数据风控,就请把技术用在正道上——主动识别学生身份,而不是事后推卸责任。 ③年轻人要清醒:这些看似“解燃眉之急”的贷款,利息高得吓人。要树立理性消费观,不盲目攀比。确需借款时,应通过正规金融机构或渠道办理。 ④遇事别硬扛:若不慎陷入非法“校园贷”陷阱,要及时向家长和老师说明情况,保留证据并立即报警。 小朱是幸运的,他毕业了,家人帮他还清了债务。但还有多少“小朱”仍在债务泥潭里挣扎? 金融科技本该让生活更美好,而不是成为困住年轻人的陷阱。当平台忙着用“合规话术”甩锅时,请记住:技术不该是逃避责任的借口,而应该是更好履行责任的手段。 别再让一纸空文的“承诺书”,成为收割年轻人的帮凶。监管要长牙齿,平台要讲良心,年轻人要保持清醒——只有这样,才能真正终结校园贷的悲剧。