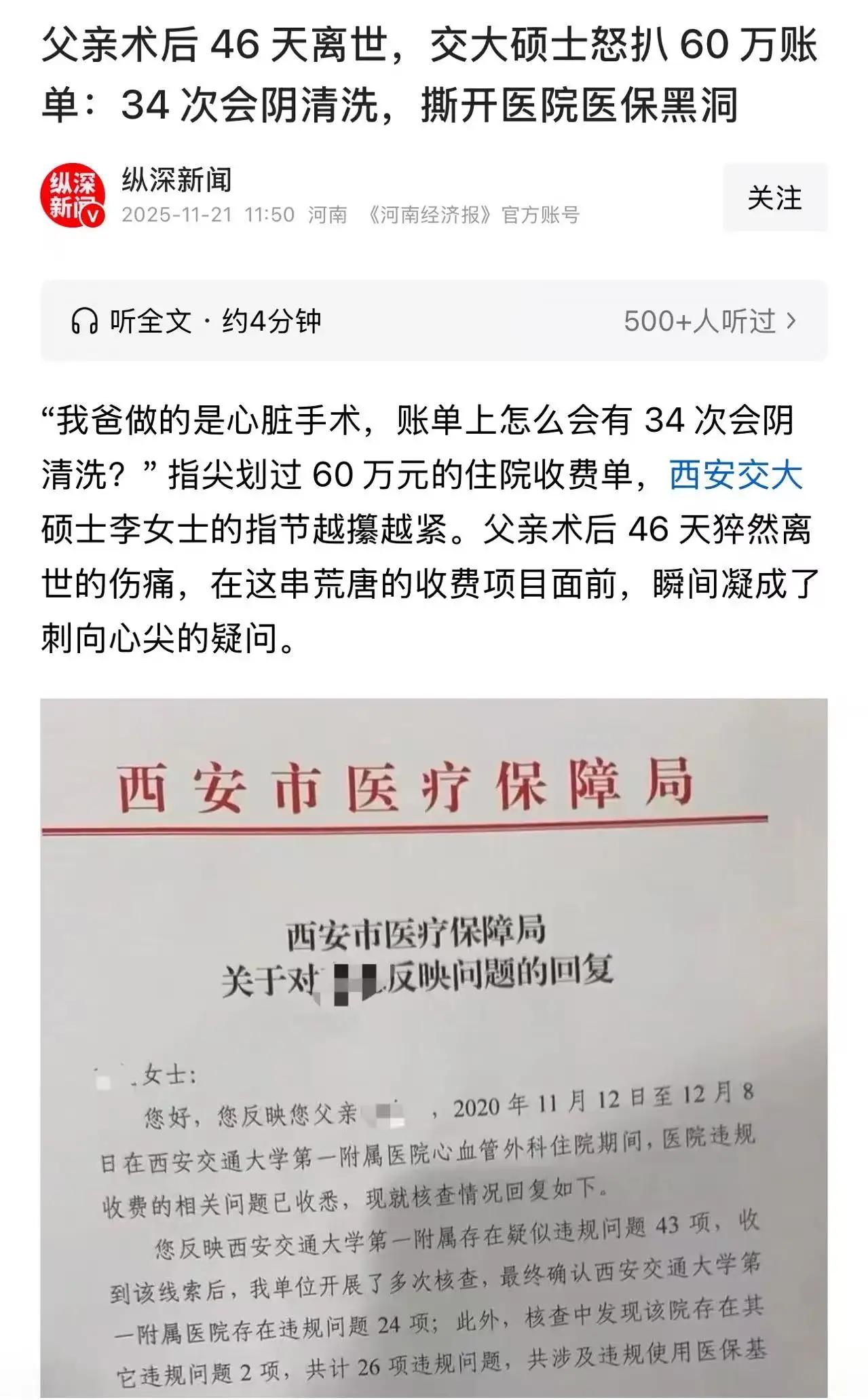

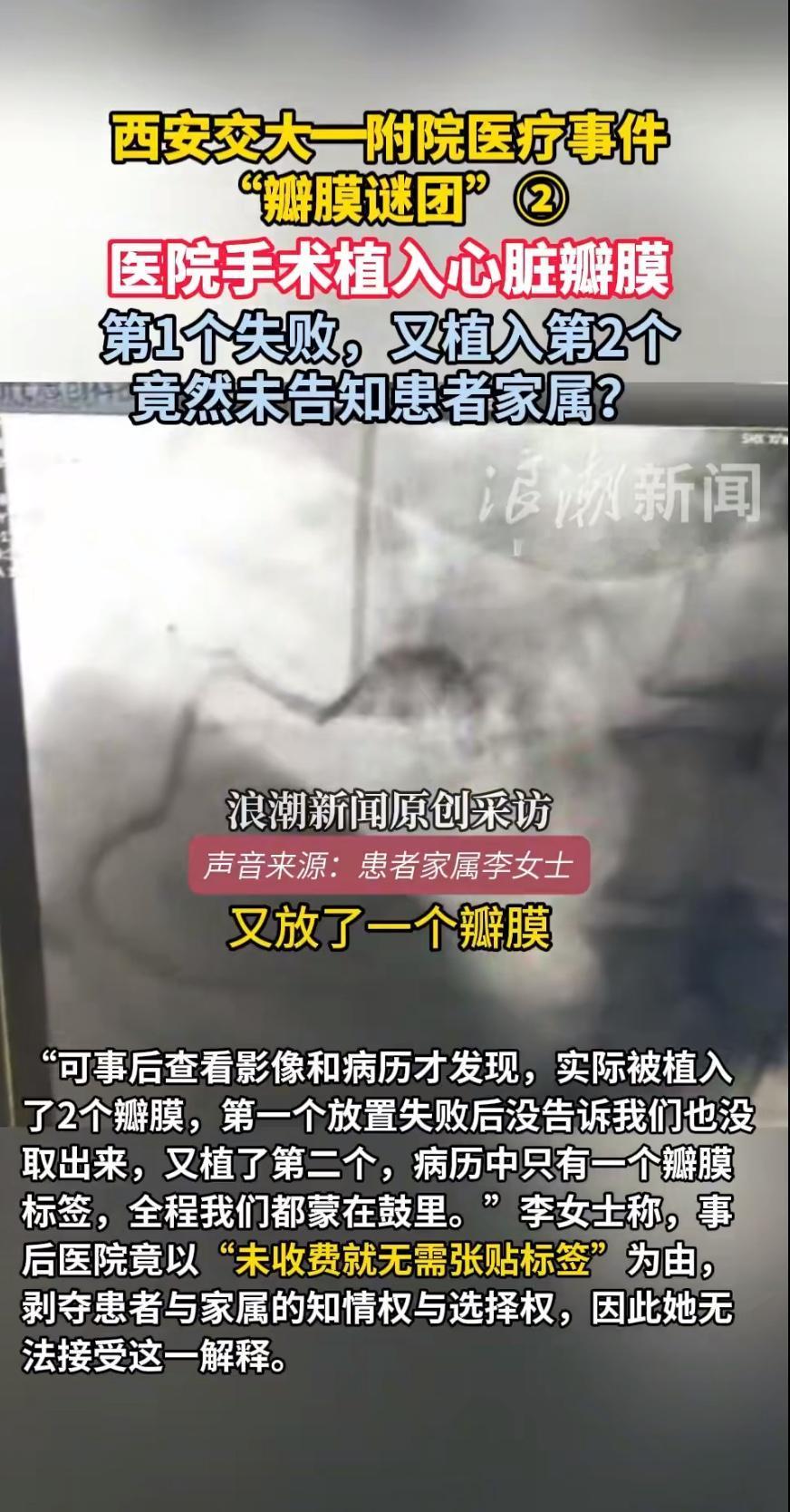

先说最炸耳朵的数字:进价三万块的瓣膜,医院直接喊价二十八万,水分比海绵还足。事情爆出来是因为李女士陪老父亲做心脏微创换瓣,术前医生只说了句“用最好的”,没提价。等结账,小小耗材占掉总费用一大半,她当场愣住。回家翻箱倒柜找出进货发票,一比对,出厂价三万五,经几手皮包公司翻到二十八万,溢价八倍,比炒房凶多了。 更离谱的是病历里只写一个瓣,术后影像却清楚看见俩,第一个放歪了,医生没打招呼直接再塞一个,标签、记录全没有。李女士拿片子去质问,医务科轻描淡写:“没收钱的器械不用写。”一句话把责任推得干干净净。可人体内多个无名金属,谁敢保证以后不出事?她申请医疗鉴定,机构一看关键物证缺失全摇头,法医私下劝:“心脏里多个没名没姓的物件,责任谁背?” 她一口气列出医院四十三条疑似违规,递到医保局。稽查一查,二十六条坐实:重复收费、加价超标、病历缺页、医保被套七万五。医院被勒令退钱,但一条命差点搭进去,这点罚款难平民愤。消息上网,病友纷纷跟帖:原来“瓣膜自由”比“水果自由”贵多了,一颗人工瓣就能让中产家庭一夜返贫。 业内人透露套路:厂家先定“市场指导价”,经销商层层加码,医院再按“行情价”卖给病人,每一步合法开票,却把利润藏进迷宫。更狠的是新型介入瓣不进医保,医院一句“自费”,病人躺在手术台上根本没法比价,只能签字认账。于是三万变二十八万,中间二十五万的“空气”被吹得鼓鼓的。 有人替医院喊冤,说技术、设备、团队都值钱。可李女士把结算单甩出来:手术费、麻醉费、护理费另算,二十八万纯是“瓣钱”,技术费一分钱没含,暴利明摆着。也有人甩锅“进口高科技”,发票却写着苏州产的国产货,贴着自家品牌卖进口价,理由没人解释。 事情闹大后,监管放话:给高值耗材配“身份证”,从工厂到病人全程扫码,价格批号全上网,谁想暗箱操作系统立刻报警;医保局也承诺尽快把微创瓣拖进谈判,砍水分、压虚高。可大家都明白,只要医院还能靠耗材挣差价,就永远有人动歪心思。李女士的官司还在打,她说不为钱,只想给父亲讨个说法,也给后来人踩雷:“今天不吭声,明天就轮到你我。让价格晒晒太阳,手术室里才能少点惊吓。” 一颗瓣膜,折射出整个高值耗材的老毛病:信息不透明、定价不公开、监管慢半拍,医院、经销商、厂家坐在同一条利益船上,却把最弱势的病人留在岸上。热搜会冷,但伤口还在,只希望下次再开胸时,大家担心的是手术成不成功,而不是账单吓不吓人。来源:群体表演艺术家心脏瓣膜手术