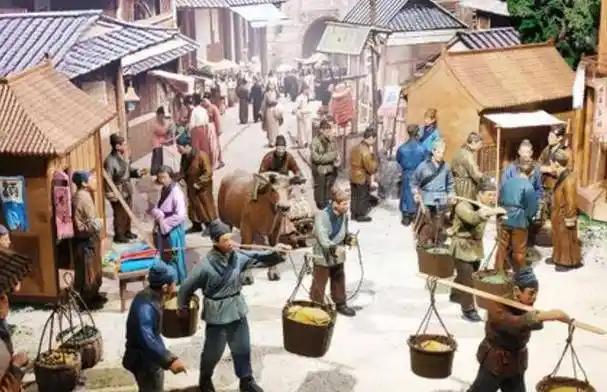

想象一下,16世纪的明朝万历年间,一位葡萄牙水手第一次来到南京城外。他被眼前的景象惊得说不出话:宽阔的河流上,短短一盏茶的功夫,就有三百多艘满载货物的船只驶过,帆影遮天,号子声此起彼伏。这可不是什么皇家漕运,只是明朝中晚期一个再普通不过的商贸日常。 更让他惊讶的是城里的景象。南京街头,店铺招牌林立,仔细数数竟有109家商铺的招牌清晰可见。 卖丝绸的、专卖腰带的、甚至还有“东西两洋货物俱全”的进口商品店。如果你想买块香皂洗脸,或者带点胭脂水粉,随便走几步就能找到专卖店。这种便利程度,简直堪比今天的购物中心。 这一切的繁荣,都源于当时发生的一场静悄悄的金融革命——白银货币化。当时明朝的货币体系从铜钱转向白银,这种闪亮的金属成了硬通货。 商船满载白银从海外归来,而国内商人们手攥银锭,一掷千金。特别是万历初年张居正推行“一条鞭法”,把赋税和徭役都合并折成银两征收,这下子全社会各个阶层都被卷进了市场经济大潮中。 说到做生意,不得不提那些著名的商帮。徽商、晋商这些名字,在当时可是响当当的。徽商的资本总额在万历时估计达到三千万两,每年利润高达九百万两,比国库税收还多出一倍。 这些商人不仅做贩运生意,还开始介入生产过程。比如在松江,一些商人开设棉布字号,一边收购棉花,一边设染坊、踹坊,雇佣工匠进行加工,亦工亦商。 手工业的繁荣程度令人惊叹。景德镇的民窑区绵延十余里,工匠多达数十万人。而南京西部地区仅常州一带就有20万台织布机,妇女们普遍从事纺织业。 松江的棉布产业更是发达,以至于有“买不尽的松江布”之说。这些手工业产品不仅满足国内需求,还远销海外。每年从广州运往印度、日本和马尼拉的丝绸数量惊人,中国的生丝、丝织品和瓷器通过月港和澳门源源不断输往海外,换回大量白银。 普通明朝人的生活也因此变得丰富多彩。饮食方面,番茄、辣椒、南瓜、地瓜、玉米等新作物陆续传入中国,大大丰富了人们的餐桌。 烹调方法有烧、蒸、煮、煎、烤、卤、摊、炸、爆、炒、炙等数十种。江南普通家庭办宴席常用“簇盘”,桌上食物能堆到一丈高,不仅有肉食蔬菜,还有各种珍奇果品。 服饰上的变化更明显。明初朱元璋颁布《衣冠复古诏》,对全国各阶层人的服饰从面料、样式、尺寸到颜色都做了严格规定。但到了明中后期,这些规定早已被打破。一股“韩流”——朝鲜风格的马尾裙风靡京师,让体态丰满的人穿上后顿时瘦削许多,很快从富商、歌姬普及开来。 走在苏州街头,你会发现男子满头簪花、衣着艳丽,而女子则戎服男饰、佩戴刀剑。服饰更新速度极快,南京妇女的服饰两三年一变,谁若不及时跟上,“未有见之不掩口者”。 文化娱乐生活也空前活跃。当时出版业极其发达,全国有93家民间出版社在南京运营。明代图书出版高达3.5万多种,超过宋元时期的总和。 这股出版热潮催生了许多创作者,《三国演义》《西游记》《水浒传》都在这个时期编辑完稿并出版。思想界也十分活跃,王阳明的心学思想给予人们思想上的解放。 然而,这幅繁华图景背后隐藏着深刻的社会矛盾。商业化带来贫富差距急剧扩大。富商们的生活极尽奢华,比如扬州盐商的家宴,一道“炖燕窝”里要放上一百只燕窝。但另一方面,没有土地的农民只能当佃户,收入微薄,辛苦种的粮食交给地主后所剩无几,连糊口都困难。 更严重的是,商业化导致大量土地被富人用来种植棉花、茶叶等经济作物,粮食产量下降。同时高赋役政策迫使许多农民弃农从商,进一步削弱了农业基础。这种繁荣就像一场喧闹的烟火,虽然辉煌却短暂。 从万历到崇祯的二十多年里,市场逐渐衰竭,秩序混乱,政府财政困难,社会矛盾激化。最终大明王朝在农民起义和清军入关的双重打击下灰飞烟灭。 那些曾经繁华的市镇、喧嚣的码头、忙碌的作坊,都随着王朝的灭亡而渐渐沉寂。但这段商业繁荣的岁月,却在中国历史上留下了独特而深刻的印记。

山海谣

清朝200年也不见这样的繁华和自由!

ABCDE12345

这么繁华,却收不上税。

ABCDE12345 回复 用户10xxx85 11-25 14:29

那么,只在张居正掌权时期商业繁华吗?张之前和之后都是商业萧条没税可收?

用户10xxx85 回复 11-25 12:10

张居正那时候打明有钱,对比大明前后都是有钱的,财政最好的时期

枫叶

马可波罗,说大元遍地是黄金,这才有了西方的大航海,来东方运黄金。

合一之心 回复 01-07 06:25

问题是连传教士也都这么说。这如果不是尊重客观事实,是断不至于如此的,因为这会动摇信仰。欧洲人普遍都以为,不信基督教的国家一定都很贫穷,马可波罗的描述纯属吹嘘

金陵怀古

明万历帝定陵总花费600万两白银。大明当时财政不错。

张yr爸爸

海外贸易实物换银矿,表面上是大明赚到钱了,实际上是人力物力的大量流失,大明亡于银本位,亡于张居正。

杖剑天涯 回复 12-30 17:20

扯淡,要是早点儿银本位,不至于缺钱,打不起仗了。

用户10xxx85

还是农本位,