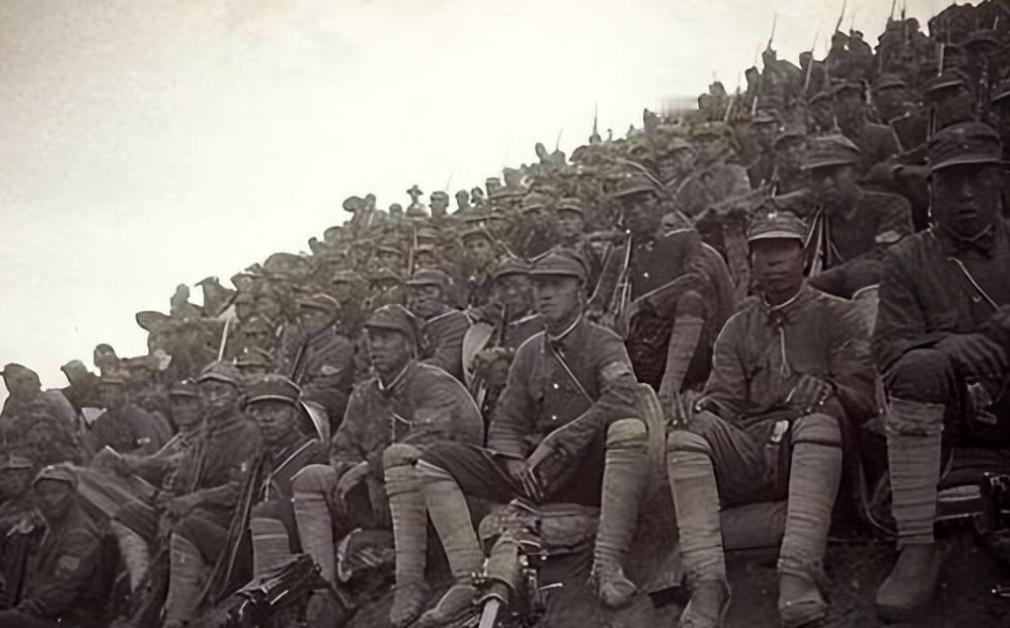

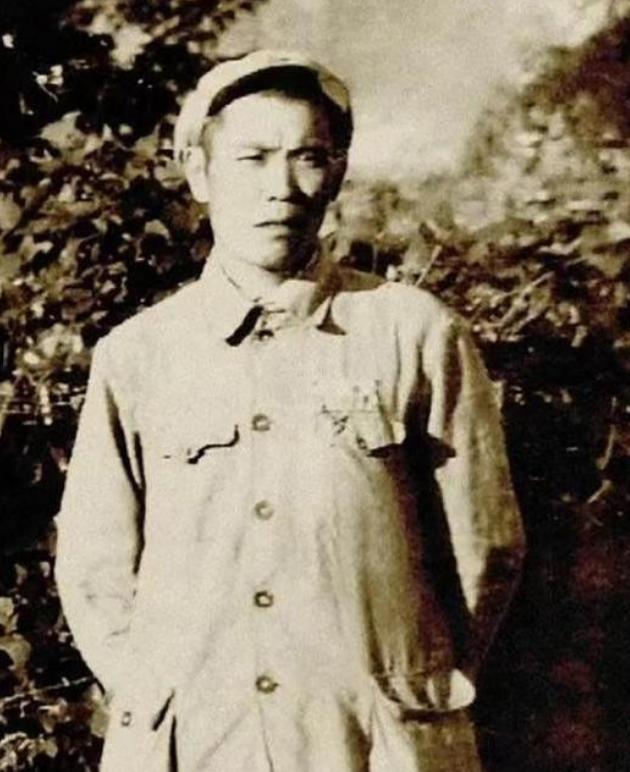

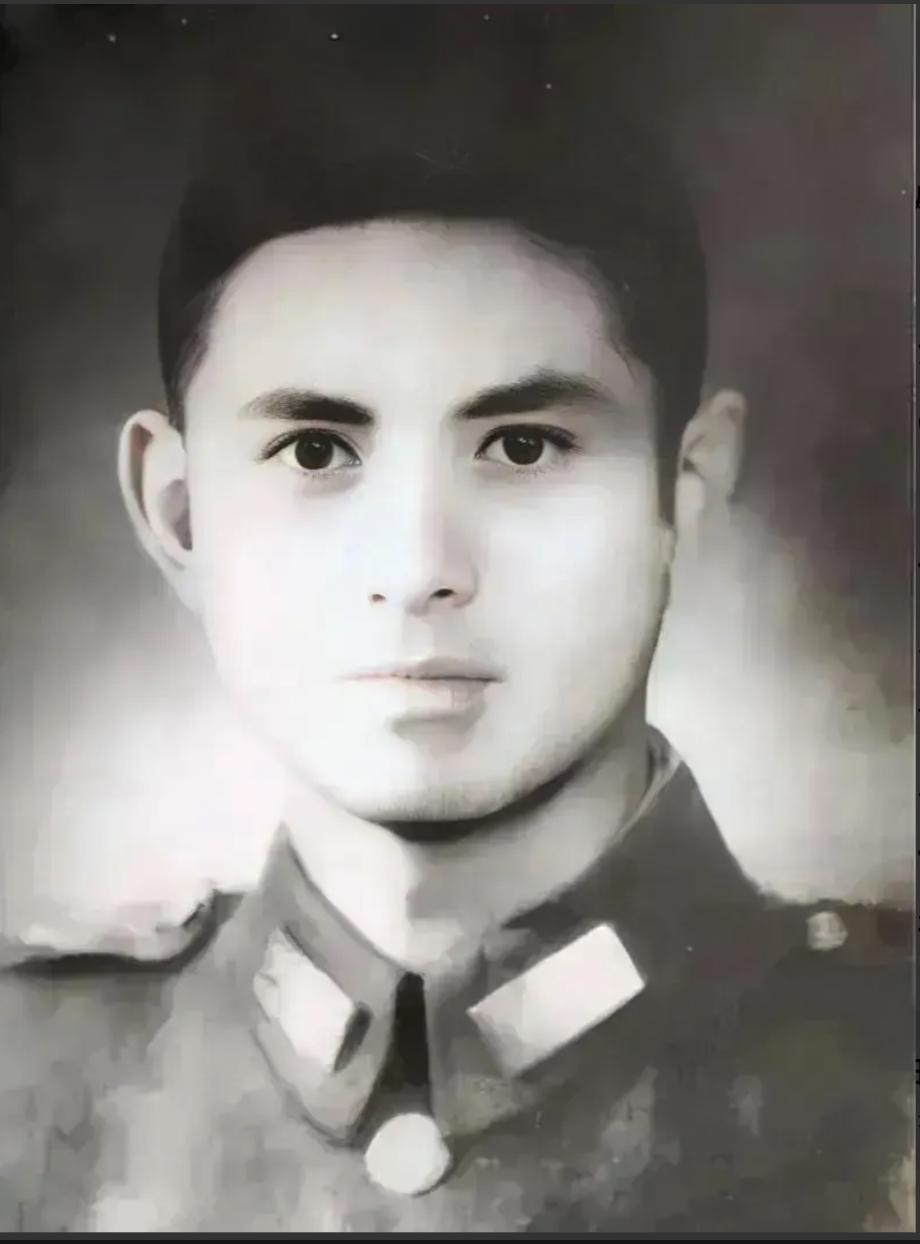

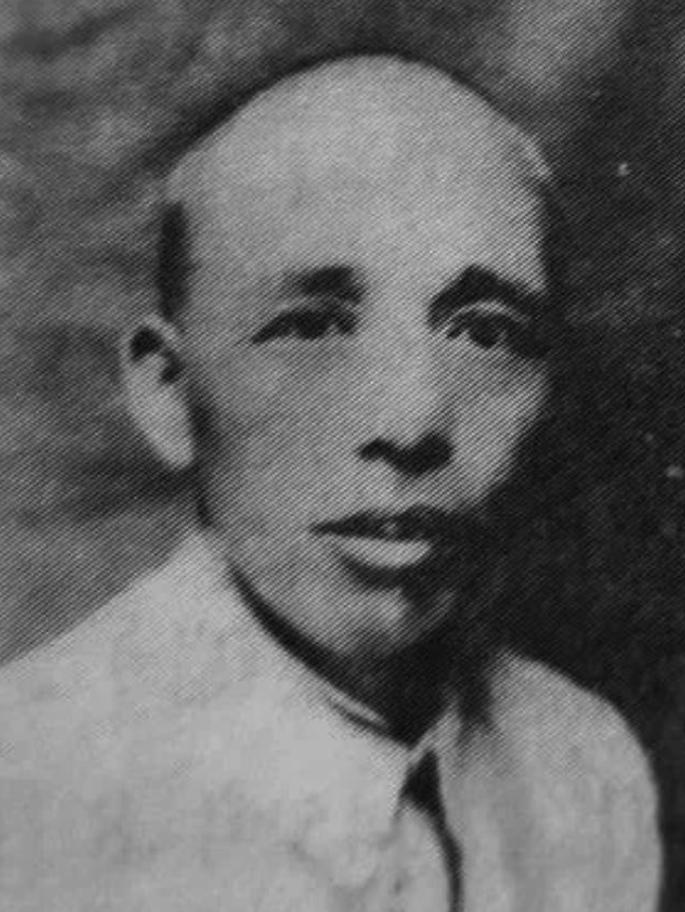

1941年的皖南,雪还没落,寒风已经刺骨。 李彬山把棉军衣紧了紧,背贴着冰冷山岩,一动不动地盯着前方。他浑身血污,嘴唇冻得发紫,身边是几十名同样狼狈的新四军战士,枪口都朝着山口方向。 再往前,就是国民党的封锁线。他们已经被围了三天三夜。 张铚秀团长身中数弹、气息微弱,政委和参谋长也负了伤,李彬山咬着牙,扛下指挥责任:“不冲出去,全得死!” 就在这天夜里,他们摸黑翻山越岭,趁着风雪突围成功,成了那场皖南事变中为数不多全身而退的部队。 这一战,让李彬山的名字被很多人记住。 可他们那时怎么都不会想到,这个硬骨头出身的“红色老兵”,几十年后,会因为“密谋叛乱”被摘去少将军衔,从革命英雄变成“反革命头子”。 李彬山出生在湖南平江的一个穷乡僻壤,家里连碗白米饭都算奢侈。 他小时候读过几年私塾,后来家里揭不开锅,只能放下书本干农活。按说,这样的出身,一辈子能吃饱穿暖就算运气不错。 可他偏不认命。 十几岁那年,他就被农会拉去参加减租抗税,后来干脆自己组织年轻人,天天跟地主斗、跟兵痞斗,成了“土匪”一般的人物。 但正是那时候,他遇上了党,信了理想,穿上草鞋走上了革命路。 他当过红军,也被围剿过;当过苏维埃干部,也挨过国民党追杀。家里七个亲人死在反动派手上,连他妻子都被砍了头。满门忠烈,他却从不喊一句苦。 从湘赣边的山林游击队,到新四军第一团,从抗日到解放,再到朝鲜战场,他打了几十年仗,拿了无数勋章,1955年,他站在北京授衔仪式现场,胸口挂着的“一级解放勋章”在阳光下晃眼。 按说,这样的人,晚年应该是坐在八宝山给后辈讲革命历史,享儿孙满堂。可“文革”一来,一切变了味。 1967年,他担任上海警备区副政委。当时局势乱得离谱,谁跟谁是一伙,谁说了算,谁敢动枪,几乎一夜三变。 李彬山开始“紧跟形势”,很快就跟几个“造反派”走得极近。最开始,他只是上头点名让进革命委员会,他还真觉得自己是“被重用”。 可到了1971年“九一三”后,他却越走越偏:鼓动民兵实弹演习,对着正规军练兵布阵,把自己的兵当敌人看; 到后来,甚至试图带人控制机场和电台,妄图反制中央工作组,想搞“上海独立指挥体系”。 有人劝他别疯了:“你是少将,做这些干嘛?” 他却红着眼:“我是在保卫革命!” 可他忘了,那些年他保卫的是谁的革命?又在为谁下的命令? 1976年,中央拍板清算“四人帮”后,他很快就成了重点清查对象,被隔离、审查、起诉。1980年,全国人大常委会决定,撤销李彬山少将军衔,开除党籍、剥夺荣誉。 至此,那个曾冒雪突围、满身枪伤的老兵,彻底被钉在了历史的冷墙上。 1995年,83岁的李彬山在上海病逝。没有追悼会,没有哀乐,也没有战友前来送行。他走得悄无声息,就像从那个时代悄然退出。 他的前半生,是用血换来的功勋;后半生,却因权力迷失,把一切葬送。 有人说他是被时代裹挟,也有人说他是信错了人。可不管怎样,有一点不会错:忘记初心的人,再大的功劳也守不住底线。 李彬山的一生,就像那一场大雪突围战,开始时惊心动魄,最后却迷了方向。 这既是他的悲剧,也是一种警示。真正的胜利,不是打赢战场上的仗,而是守住心里那条界线,直到最后一刻。