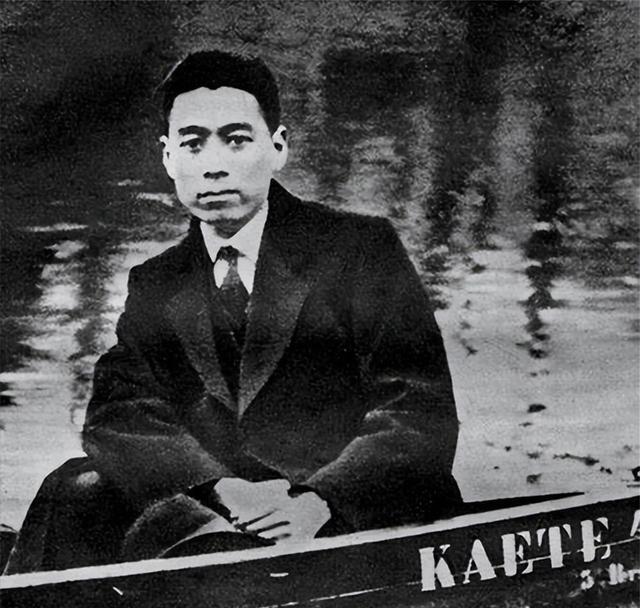

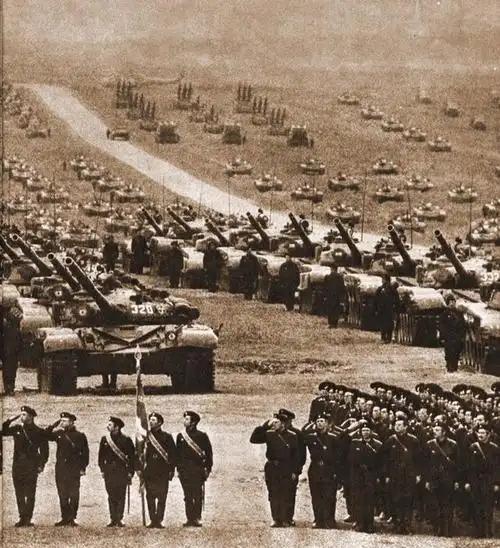

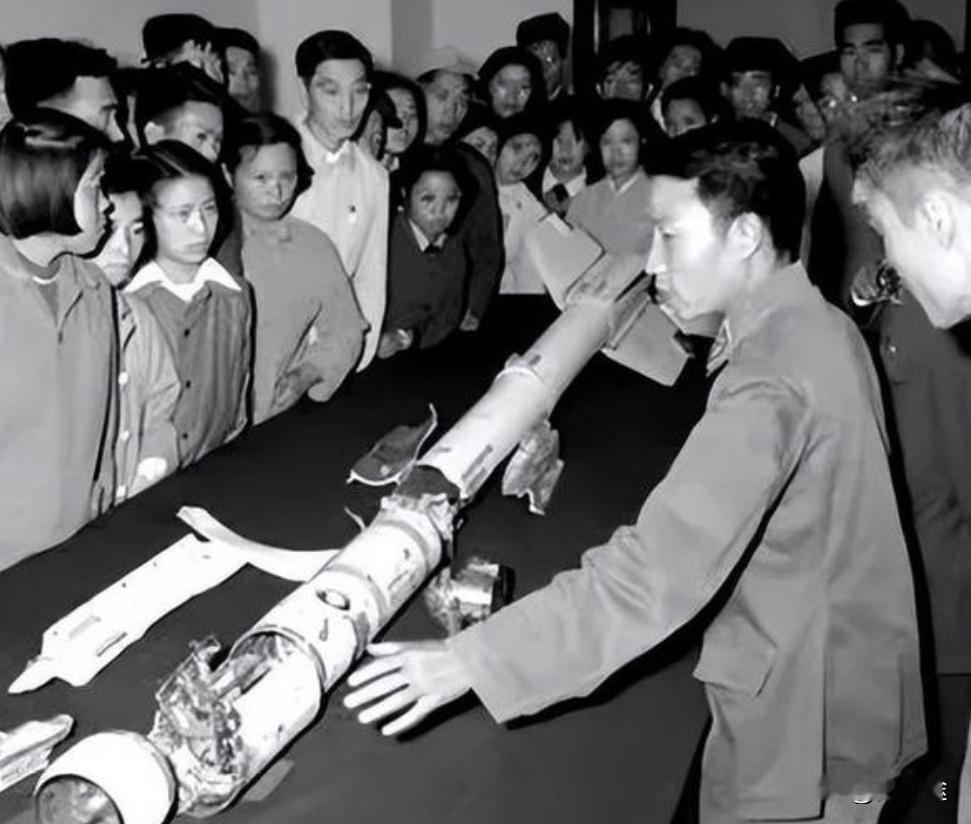

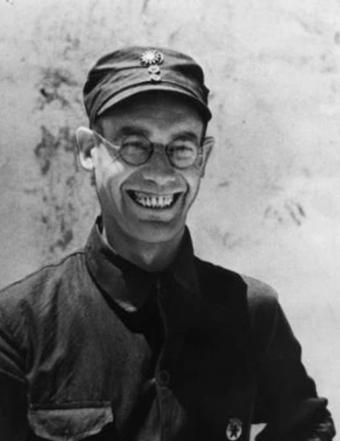

1937 年,李德以不适应延安生活为由欲返苏联,毛主席劝他:“苏联正搞大清洗,此时回去,恐有生命之忧,望你慎重考虑。” 李德1900 年出生于德国纽伦堡一个工人家庭。第一次世界大战末期,他参与左翼运动;1920 年,他成为德国共产党党员。 因积极活动遭到德国当局迫害,他被送往苏联,在莫斯科东方大学学习政治与军事理论,并成为共产国际的专业革命家。 在苏联期间,他成为红军航空兵军官,又在东方大学任教,系统学习布尔什维克军事理论。他在共产国际内部获得一定认可,成为专业军事顾问。 1933 年德、苏关系恶化后,苏联认为中国革命形势紧迫,需加强对中共的军事指导,李德遂被指派前往中国。 1933 年秋天,李德辗转抵达中央苏区。其间,中央苏区正处于第五次反“围剿”的关键时期。 因其受共产国际军事训练,中共中央临时中央很快便赋予他极高的权力,使其与博古共同掌握军事指挥。 但李德对中国的地理情况、战争形态和国情认识不足,加上对中国工农红军的机动灵活战法缺乏了解,他坚持以正规战对抗国民党的军事重压,使整个反“围剿”逐步陷入被动。 在第五次反“围剿”中,国民党采取“堡垒推进、步步为营”的战法。红军原有的“运动战”打法能够灵活机动,但在李德等人的指挥下,红军被迫采取阵地战硬拼。 由于武器装备和后勤无法与国民党相比,红军损失迅速扩大,最终被迫撤离中央苏区,开始长征。 这一阶段,李德的军事指挥饱受争议。毛泽东曾评价其军事方针为“一条线,两头沉,中间高”,即过度强调阵地防御,使红军陷入被动。 学界普遍认为,李德虽受过系统军事训练,但未能理解中国革命的特殊性。 长征初期,李德继续担任军事顾问,仍实际影响军事决策。红军在湘江战役伤亡惨重,中央红军由八万余人锐减至三万余人,危机空前。 湘江战役的失利成为长征初期最沉重的打击,也是红军战略大调整的契机。 1935 年 1 月,遵义会议召开,对博古、李德的军事错误进行了深刻反思。会议确立了毛泽东在军事指挥上的地位,李德被解除实际指挥权,转为普通军事顾问。 遵义会议的召开标志着中共从苏联“照搬模式”向独立自主发展道路的重要转折,李德的失势在某种意义上也是这一转折的象征。 会议后,李德虽然仍随红军继续行军,但不再参与核心决策。其后,他参与一定的翻译、顾问工作,与部队共渡艰难险阻,为红军完成长征做出一定贡献。 1936 年红军三大主力会师后,李德跟随中央到达陕北。1937 年全面抗战爆发后,他留在延安,继续担任顾问和翻译工作。 李德在延安生活不太适应。他曾多次向中共中央表达想返回苏联的愿望。 毛泽东曾劝告他谨慎,指出当时苏联正处于斯大林“大清洗”的危险阶段,贸然返回可能有生命风险。据史料记载,毛泽东提醒他:“现在回去恐怕不安全,你要慎重考虑。” 李德最终仍选择回苏。 1939 年,他离开延安经新疆前往苏联。与毛泽东此前的担忧一致,李德回苏后不久即被苏联当局隔离审查数年,但最终幸免于难。 二战期间,他被允许离开苏联前线机关,后因身体原因从事文献整理工作。 战后,李德返回德意志民主共和国(东德),在国家机关担任档案研究和军事理论工作。他晚年整理并出版回忆录《中国纪事》,对自己在中国革命中的经历进行叙述和反思。 书中,他承认自己未能充分理解中国革命的特点,也承认部分决策失误,但仍强调其忠于革命理想,希望外界能够客观看待他的角色。 1974 年 5 月,李德在东柏林病逝,终年 74 岁。他的一生跨越德国、中国和苏联三地,是国际共产主义运动中一位具有时代烙印的特殊人物。