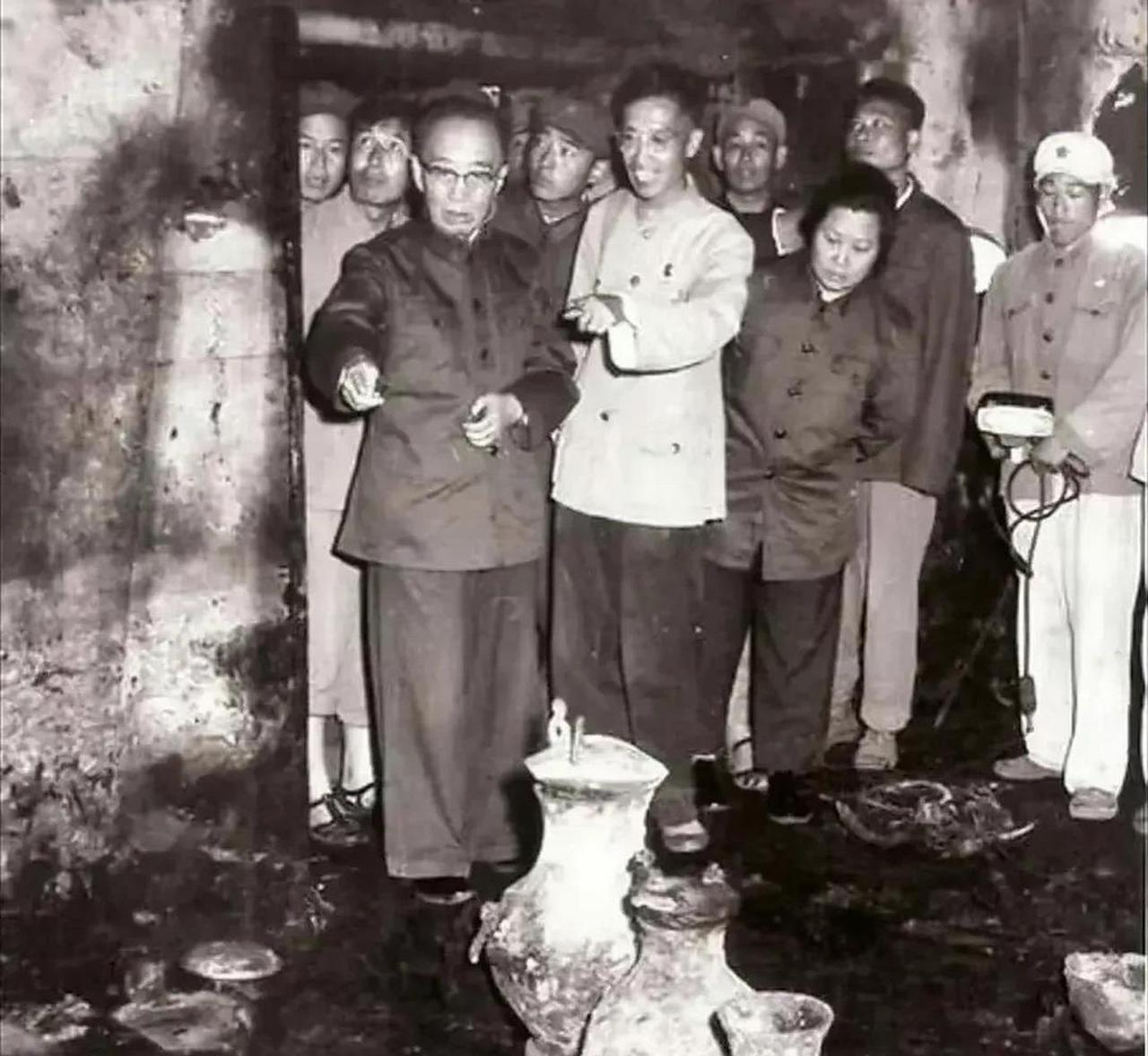

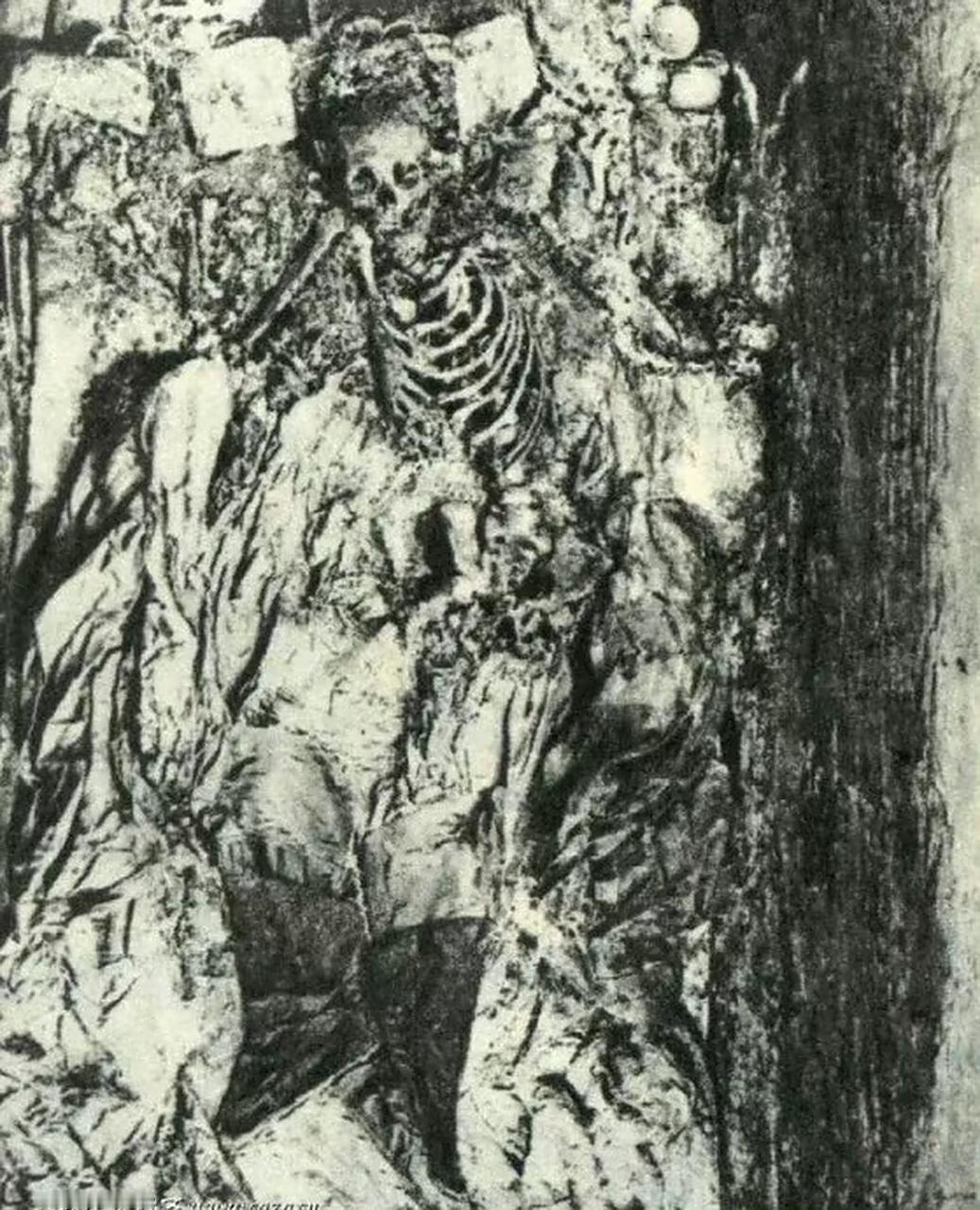

1956年,郭沫若带人挖掘定陵,可不久后,他的妻子和儿子都自杀身亡,参与挖掘的专家也都相继离奇死亡,这是怎么回事? 说到这你可能以为,这肯定是报应来了。但真相,远比诅咒更让人心寒。 郭沫若的妻子于立群和两个儿子郭民英、郭世英,确实都自杀了,但时间是在十年后,他们是因不堪忍受残酷的政治迫害才走上绝路的。 而最早提议挖坟的明史专家吴晗,也在那场浩劫里,于狱中自尽。 把这些悲剧和十几年前的考古活动强行捆绑,说成是“诅咒”,其实是把一段沉痛的历史给简单化、神秘化了。 要把这事儿说清楚,还得把时间倒回1955年。 那时候,新中国刚成立不久,百废待兴,一片火热。北京市副市长吴晗,他是个顶尖的明史专家,心里一直有个大计划。 他联合了郭沫若、沈雁冰、邓拓这些文化圈的大腕,一起给国务院写了份报告,想干一件大事:挖开明十三陵里最大的长陵,也就是明成祖朱棣的墓。 他们的想法很简单很炽热。吴晗觉得,新中国有这实力,挖出来的宝贝能填满博物馆,说不定还能找到失传已久的《永乐大典》正本。 郭沫若更是激动,他甚至幻想着,要是以后能挖开武则天的乾陵,说不定还能找到王羲之的《兰亭序》真迹。 这在当时,绝对是个石破天惊的想法。 可当时就有人泼了冷水,而且是真正的行家。 文化部文物局局长郑振铎和考古研究所的夏鼐,拼了命地反对。他们的理由非常直接:技术根本不行! 夏鼐说得更明白,丝绸、字画这些宝贝在地下埋了几百年,环境是恒温恒湿的,一旦挖出来见了空气,接触了氧气和光线,分分钟就得完蛋。 咱们国家那会儿连个像样的恒温恒湿实验室都没有,拿什么保护?这不叫考古,这叫毁坏! 他还说,帝王陵是民族历史的符号,应该保持敬畏,不能为了满足好奇心就急功近利地去挖。 但可惜,反对的声音没能挡住那股热情。 周总理权衡之后,同意了报告,不过给加了个前提:先找个小点的陵墓试试手,积累点经验。 于是,挖掘目标就从宏伟的长陵,换成了万历皇帝的定陵。 考古队很快就组建起来了,队长赵其昌才28岁,正是意气风发的时候。1956年5月,第一铲土下去,挖掘正式开始。 一开始,大家跟没头苍蝇似的,完全找不到地宫入口。直到无意中发现一块刻着“隧道门”的石条,考古队才算找到了方向。 后来,又挖出了一块小石碑,上面清清楚楚地刻着:“此石至金刚墙前皮十六丈深三丈五尺”。 这简直就是万历皇帝自己留下的“藏宝图”! 靠着这张“图”,考古队在1957年5月,终于摸到了地宫的最后一道防线——金刚墙。 撬开墙砖,里面黑漆漆的,一股霉味扑面而来。 为了安全,他们把一只公鸡扔了进去,过了会儿看鸡还活蹦乱跳,大家才敢进去。 地宫的最后一道门,是用一块巨大的“自来石”顶住的。这玩意儿从里面顶着门,外面根本推不开。 但考古队想了个巧办法,用一根粗铁丝弯成“拐钉钥匙”,从门缝里伸进去,硬是把那块大石头给拨开了。 门一开,所有人都惊呆了。 地宫后殿里,三口巨大的红漆楠木棺材并排摆着,中间是万历皇帝,两边是他的孝端、孝靖两位皇后。 棺材周围堆满了金银器、玉器、瓷器,金光闪闪的金丝翼善冠、精美绝伦的六龙三凤冠。 还有各种绫罗绸缎、金银玉器,总共3000多件宝贝,晃得人眼花。 更让历史学家兴奋的是,万历皇帝的尸骨还完好无损,姿势很奇怪,右腿明显蜷着。 这一下就印证了史书上说他有足疾、走路有点跛的记载。 可谁也没想到,开棺即是毁灭的开始。 那些在地下保存了几百年的龙袍、凤冠上的丝织品,一接触到空气,几分钟内就从鲜亮变得乌黑、脆化,用手一碰就碎成了粉末。 当时在场的专家心疼得直掉泪,却毫无办法。 他们想了个办法,往衣服上刷一层有机玻璃加固,结果热胀冷缩,反而把珍贵的丝织品全都撑裂了。 更离谱的是,那三口价值连城的金丝楠木棺材,因为没地方放,在1959年竟然被当成垃圾扔到了山沟里,让附近村民捡走打成了柜子和桌子。 而最令人发指的一幕,发生在1966年。万历皇帝和他两位皇后的尸骨,被从库房里拖出来,当成“封建余孽”的代表,被批斗了一番,最后一把火烧成了灰。 几百年的帝王,最后连一把骨灰都没能留下。 定陵的悲剧,给全国的考古工作敲响了最沉痛的警钟。郑振铎和夏鼐再次上书,周总理亲自批示:“十年内不开帝王陵”。 这个原则,后来就成了我国考古界雷打不动的铁律:不主动发掘帝王陵墓。 这场代价惨痛的挖掘,最终换来一个血的教训:有些门,一旦打开,就再也关不上了。 它也让后人明白,对祖先留下的遗产,最好的保护,有时就是不去打扰。

大鹏

郭沫若造的孽