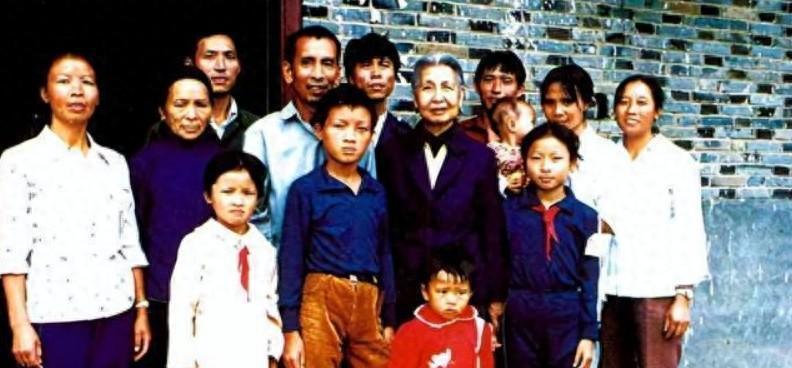

90年代在井冈山,石来发招待他的母亲,曾志面色凝重,内心满满都是愧疚。 炭盆里的火星噼啪作响,映得桌上的土鸡腊肉泛着油光,可曾志的筷子在碗沿悬了许久,终究只夹起一筷野菜。 这满桌的丰盛,为何却成了压在她心头最沉的石头? 她想起那个冬日——小井医院的茅草屋漏着风,三天三夜的难产几乎耗尽她所有力气,没有正规医生,只能用粗瓷勺子撬开她的嘴灌姜汤,乳腺炎的脓水混着高烧,让她在产褥热中昏沉了二十多天。 孩子出生才26天,部队就要转移。她抱着没喂饱奶的婴儿,塞进石礼保夫妇怀里,襁褓里的小手还抓着她的衣角。她转身走进山路,每走几步便回望一次,直到那抹小小的身影缩成黑点,彻底消失在竹林深处。 1952年的广州,重逢的画面突然清晰。二十多岁的儿子黑瘦得像根柴火,粗手上布满裂口,补丁摞补丁的衣衫下,是她从未参与过的苦难——八岁拉着瞎眼的养祖母走村串户乞讨,寒冬腊月光着脚踩在冰碴上,砍柴挑担时手上的血泡磨成厚茧。 “娘,山里好,我得回去陪奶奶。”他摇头拒绝了她接他读书的提议,转身回了井冈山。她只能每月寄去钱物,却眼睁睁看着他在垦殖场挣工分,住漏雨的土屋,娶媳妇、生娃,一辈子和锄头打交道。 “场里的同志要一视同仁,不许给我家搞特殊。”每次来探亲,她都要反复叮嘱场领导。孙辈们想转非农户口,她直接把申请材料退回去:“农民种粮,天经地义,哪有高低贵贱?” 石来发给她敬酒,酒液在粗瓷碗里晃荡。她望着儿子鬓角的白发,想起1952年他返回山里后,她多少个夜晚睡不着——仿佛看见他正弯腰砍柴,汗水顺着脊梁往下淌,扁担把肩膀压出红印;仿佛听见他给养祖母喂药时,声音哑得像被砂纸磨过。 “当年托孤那天,石礼保夫妇转身进屋,门‘吱呀’一声关上,我在坡上站到太阳落山。”她的声音突然发颤,筷子“啪”地掉在桌上,“他哭着追出来两步,我愣是没敢回头。” 孙子递来一块烤红薯,热气腾腾的甜香里,她摸到孩子手上的冻疮——和当年儿子手上的一模一样。 “山里下霜了,炭盆烧旺些。”石来发往盆里添了块木炭,曾志却突然抓住他的手。这双手,比1952年她摸到的更粗糙,指关节因为常年劳作而变形,掌心的老茧硬得像块树皮。 她省吃俭用攒下的工资,全捐给了希望工程,却没给儿子盖过一间好房。直到九十年代,石来发家才盖起新砖房,养猪种菜,日子总算宽裕些,可她还是不许场里给任何照顾。 有年秋天来,桌上摆着羊肉汤和板栗南瓜,曾孙缠着她讲过去的事。她摸着孩子的头,说起井冈山缺盐少粮的岁月,大家煮红薯叶子当饭,盐罐空了就用辣椒面下饭。讲到养祖母去世时,石来发守灵三天不吃不喝,她从怀里掏出张边角磨损的旧照片——那是1952年重逢时拍的,儿子站在她身边,拘谨得像棵刚栽的树苗。 晚年的曾志常坐在儿子家的门槛上,望着远处的竹林发呆。石来发知道,娘又在想那些亏欠他的时光了——没能在他生病时喂药,没能在他受欺负时撑腰,没能在他娶媳妇时缝件新衣。 1998年6月,北京的消息传来时,石来发正在山上护林。他放下砍刀,独自走到小井红军医院旧址那棵树下,骨灰撒下去的地方,新草正悄悄冒头。 后来,有人问他恨不恨。他蹲在树旁,摸了摸树干上的刻痕——那是曾志生前每次来都要抚摸的地方。 “娘心里苦,比谁都苦。”他说。 如今,石来发的后代仍在井冈山务农,有的开货车跑运输,有的守着山林护林。没人提过“农转非”的事,就像曾志当年说的:“农民种粮光荣,靠自己的手吃饭,比啥都硬气。” 山风穿过竹林,带着泥土的气息,那是一种无声的传承——关于愧疚,更关于风骨。

Fyz

夏家后代,即使是普通农民,依然英烈而伟大!