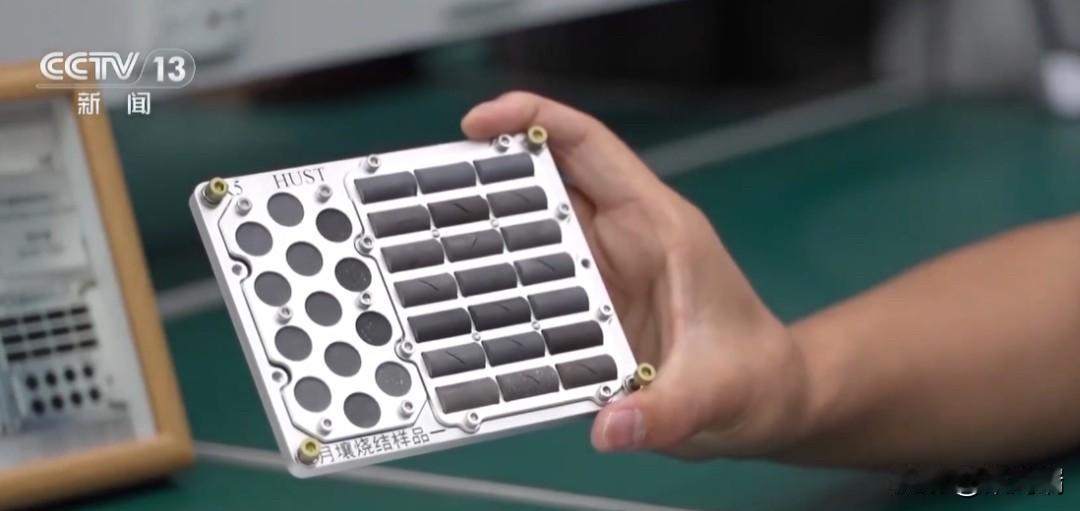

中国人在月球搞大基建的日子不远了!首批“月壤砖”已随神舟21号飞船顺利返回,性状良好。 2025年11月15日,神舟二十一号飞船顺利返航,舱内搭载的七十多块小砖头成了最大焦点。 这些被称为“月壤砖”的小家伙,每块分量轻轻巧巧,加起来还不及一袋日常食用的米重,却在空间站外面晾了一整年,回来后经专家检查,不仅没出现破损,连颜色都没怎么变化。 说起来,这些砖头并非用真实月壤制成,而是科研团队照着嫦娥工程带回的月壤成分精准配比模拟出来的,2024年11月搭乘天舟八号进入空间站,开启了为期三年的太空暴露实验,这次返回的是第一批样品。 它们的使命不简单,就是要在太空强辐射、极端温差的环境下接受考验,看看能不能成为未来月球基建的“合格建材”。 这些月壤砖的制作藏着不少门道。科研团队配制了好几种不同成分的模拟月壤,覆盖了月球不同区域的土壤特性,还采用了三种不同的烧结工艺。 整个过程不用添加任何额外材料,纯粹靠真空环境下的高温高压,让月壤粉末自己融合成型。 更有意思的是,部分砖块采用了传统的榫卯结构设计,不用粘合剂就能牢牢拼在一起,就算经历月球上剧烈的温度变化,也能缓冲应力,不会轻易出现缝隙。 经过测试,这些砖头的抗压能力比普通地球砖强不少,足够应对月球表面的复杂环境,不仅能用来盖房子,还能搭建设备平台、铺设路面,用途相当广泛。 月壤砖的顺利返回,远不止是多了一种建筑材料那么简单,更关键的是,它打通了月球基建最核心的环节——就地取材。 把地球上的建筑材料运到月球,成本高得惊人,哪怕是一点点东西,都要花费巨额资金,想要大规模建设基地根本不现实。 而月球表面到处都是月壤,只要能就地制成建材,就能把建设成本大幅降下来,让长期驻留从梦想变成可能。 这背后体现的,是中国航天从“去月球看看”到“在月球安家”的思路转变。 过去的探月任务,大多是采集样本、探测数据,而现在已经开始为实际居住做准备,这种转变意味着人类对月球的探索进入了更务实、更深入的阶段。 科研团队早就想好了后续的步骤,这次返回的样品只是开始,还有更多样品要在太空继续接受两年、三年的考验,通过反复实验优化工艺。 专门用来在月球制砖的“月壤打砖机”也已经研制成功,靠聚光太阳能产生高温,能直接把月壤熔融成型。 未来的月球建设,大概率会是机器人唱主角,这些机器会在月球表面自主开采月壤、制作砖块,再像拼积木一样把建筑模块组装起来,人类只需要在后台远程指导,或者处理一些精密的调试工作。 这种“机器人主力、人类协同”的模式,既安全又高效,非常适合月球的极端环境。 月球基建的推进,还离不开整个探月工程的配套支持,嫦娥七号会在2026年发射,带着机器人去月球南极勘探,为基地选址提供数据。 嫦娥八号计划在2028年前后发射,会在月球上实地测试制砖和搭建技术,载人登月也计划在2030年前实现,这些任务一环扣一环,为月球基地的建设铺平道路。 更值得关注的是,中国主导的国际月球科研站已经吸引了不少国家参与,月壤砖技术很可能成为国际合作的重要内容。 毕竟,月球基地的建设规模庞大,单靠一个国家的力量很难完成,共享技术、分摊成本,才能让人类在月球上的驻留更快实现。 从一块小小的月壤砖身上,能看到很多超出想象的价值,它不仅是技术突破的象征,更体现了一种务实的创新思路,不追求虚无缥缈的概念,而是从实际需求出发,把每一个细节做好。 科研团队没有抛弃传统工艺,反而把榫卯结构用在了月球建材上,这种传统与现代的融合,让创新更有底气。 同时,月球基建也会带动一系列相关技术的发展,比如机器人技术、新能源技术、新材料技术,这些技术最终会反哺到日常生活中,给人类带来更多便利。 月壤成砖,筑梦深空,中国的月球基建从来不是空想,而是一步一个脚印推进的现实。 每一次实验的成功,每一个技术的突破,都在把人类移居月球的梦想拉近一点。 月球不再只是夜空中遥远的光点,而是即将迎来人类建设痕迹的新家园,这种从无到有的创造,正是探索精神的最好体现。