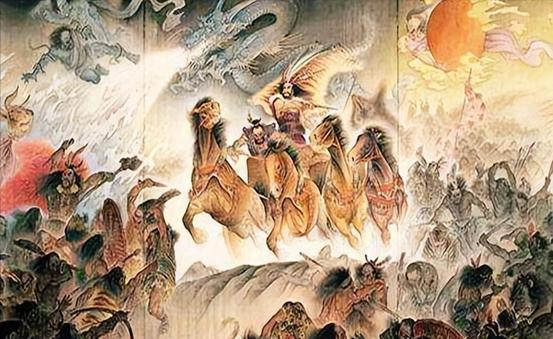

若你是这4个姓氏之一,可能不是炎黄子孙,也许是上古蚩尤的后裔 “公元前2600年的那场大雾,真是蚩尤放的吗?”朋友在2024年夏夜端起茶杯随口一问,引出了关于远古部族血脉的新话题。倘若把镜头调回距今五千年的黄河下游,就会发现那片土地并非只属于炎帝和黄帝,九黎部落同样在此角力,而蚩尤正是九黎的领袖。后世对蚩尤的评价分化严重,有人尊他为战神,有人斥他为乱臣,但有一点无法回避——他的族人曾遍布中原,并留下独特的姓氏痕迹。 那是部族林立的时代,农业尚处萌芽,青铜器的光芒刚刚闪现。炎帝神农氏擅长种植,黄帝有熊氏崇尚礼制,九黎则信奉武力与炼金。三方之间既互通婚姻又暗自较劲,关系可用一个字形容——“拧”。考古记录显示,河南淮阳的龙山晚期遗址同时出土过炎黄陶片与九黎铜刀,说明他们在生产生活中早有交织,而不是泾渭分明的敌对。 真正的转折点出现在传说中的涿鹿大战。九黎精通冶炼,手握铜戈铁刃,炎黄却依靠皮甲与骨矛抵抗。科技差距让黄帝吃尽苦头,史书记“九战九北”,说的就是那九连败。黄帝痛定思痛,重整编制,推行“熊罴之阵”,以灵活机动对抗九黎的重装突击。值得一提的是,应龙、玄女这些神话角色,很可能对应实物:应龙或许是驯化的巨型鳄鱼,玄女则可能象征深谙天象的巫师团体。换句话说,黄帝并非靠神力逆风翻盘,而是凭对天气、地形的精准预判抓住了九黎最致命的破绽——湿重雾浓导致的武器氧化失效。 九黎战败后,并未被彻底消灭。史家对他们的去向给出三种推测:一支在中原被编户齐民,一支南迁湖南、贵州交界山地,另一支北上太行脚下。汉简《绵阳旧牍》记载:“黎、邹、屠三姓,皆九黎别支,不附炎黄祀。”可见黄帝在安置俘虏时,刻意以赐姓方式淡化部族烙印。“邹”与“屠”,便是在那时诞生的行政化姓氏;“蚩”与“黎”则更多保留了原部族符号,流向隐秘山林。 今天全国“蚩”姓不足三千人,散见川黔桂交界,被当地视为“古姓活化石”。家谱里仍能读到“蚩尤氏后人避乱迁徙”的字样,连谱序也使用九黎图腾纹路,辨识度极高。相比之下,“黎”姓人口庞大,分布广泛,族源却相当复杂:一部分源自九黎,一部分源自嬴姓,一部分干脆由他姓改入。换句话说,同为“黎”姓,血统未必一致,这也提醒公众在追溯家族史时必须保持谨慎。 邹姓与屠姓的情况更具时代特征。春秋战国分封制重塑地缘,邹人多依附鲁国礼学,屠人偏向楚地渔猎。两姓集中度日渐稀释,到秦汉以后已经与中原主流姓氏无异。如果要说遗传学证据,目前公开的Y染色体数据尚未给出明确答案,但民族学家发现邹、屠两姓在丧葬礼仪上普遍保留“铜刃陪葬”的旧俗,这与九黎“以兵为魂”的精神不谋而合。 有意思的是,最能代表九黎精神的并非某一件武器,而是那种几千年不断出现的“边缘与融合”姿态。九黎擅长吸纳外来技术,从石器迅速跨到青铜;他们也勇于远徙,屡次在高山河谷开辟新田。今日蚩、黎、邹、屠四姓族人分散在城市和乡村,务农、经商、从政、从军,无一不在重复祖先的探索——哪里有机会,哪里就有足迹。 试想一下,如果某位“邹”先生在深圳开办智能制造工坊,那么炼金到精工的跨越,其精神内核和蚩尤当年鼓捣铜器并无二致;如果某位“屠”姓工程师钻研材料破坏力学,让新型合金服役于航母甲板,那种对杀器极限的执念亦能在九黎兵工房看到影子。俗世千年,不过是材料和舞台不断升级。 诚然,经过漫长民族融合,单纯以姓氏推断血脉已难百分百准确。姓与族,早已像两条纠缠的藤蔓,剪不断,理还乱。可在口袋里揣着身份证的现代公民,也仍可以对着家谱里晦暗的繁体字产生一点点敬畏:那些躲进山林的九黎后人,或许就在名字的偏旁里静静看着今天。历史纵深感,恰恰来自这种扑朔迷离。 综上可见,蚩、黎、邹、屠四姓确实与蚩尤存在高度关联,尤以“蚩”姓最为直接。但无论源流如何曲折,他们与炎黄一样,共同构成华夏文明这张巨网的节点。正因如此,研究远古姓氏时,与其执著于“是不是正宗炎黄子孙”,不如关心不同部族如何在碰撞中共享土地、技术与信仰——毕竟,那段关于青铜、雾气、战车的往事,早已在每个人的DNA里留下薄薄一层远古回声。