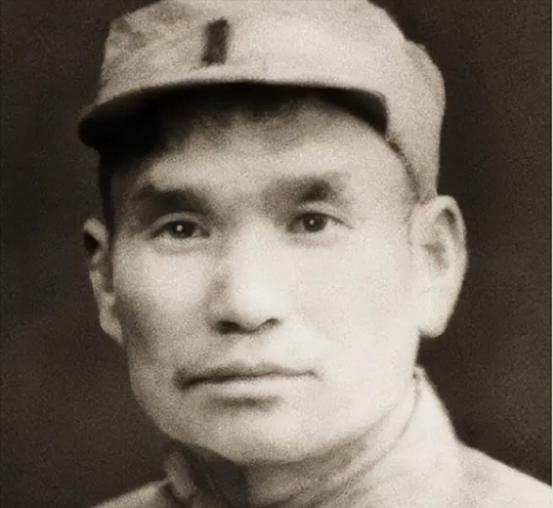

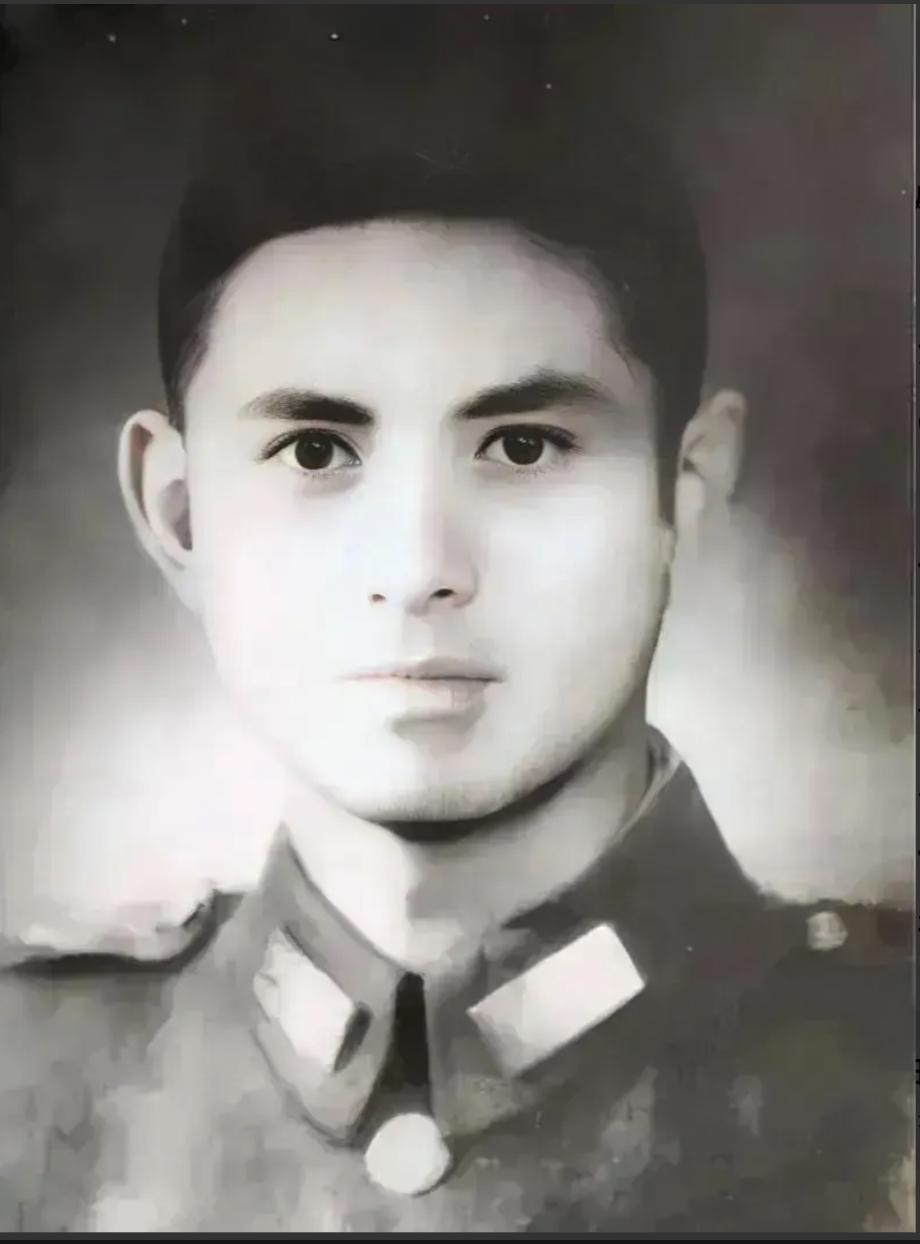

地主少爷当上军区副参谋长,毛主席看中将名单时:怎么没见他? “1955年8月12日下午,毛主席合上卷宗,忽然问道:‘咦,小周呢,他的名字怎么没在中将名单里?’” 屋子里一时安静。负责呈报的同志怔了几秒才答:“周骏鸣已调离部队,转到水利部主持建设工作,没有列入授衔范围。”一句解释,说尽一位老同志几十年的跌宕与取舍。 周骏鸣1910年出生于河南确山,典型的地主小少爷。可惜家学只给了他识字的本事,没有束住一颗想折腾的心。17岁那年,他揣着两本《孙子》《岳飞传》跑去投冯玉祥的西北军。枪响之后,他发现自己更喜欢站在最前排——凭胆子也凭脑子,很快就混到营长。营房里弟兄私下说他:“看着斯文,打起仗来像火药。” 1931年12月,江西宁都的夜色中,26路军倒戈的枪声把周骏鸣彻底推向另一条路。起义成功,他随部队改编为红五军团,被任命为团长。毛主席对这个20出头的青年留了心,“地主家的儿子能不能走得远,要靠自己答卷”。后来的事实证明,小周把卷子写得相当精彩。 作战间隙,他被派回确山做地下工作。那是1932年春天,白色恐怖最浓的时候。国民党特务盯得严,邮路又断,他与组织失联三个月。县城土牢里,敌人用灯光熬夜审讯,他装傻充愣,挤出一句“我只是收租管账的小先生”。等到看守打瞌睡,他越狱而走,一路摸黑钻进山沟。几天后,河南省委终于收到他托人带出的情报:“敌人正准备大扫荡,请速转移隐蔽。”这张字条救了几十名骨干。 1935年初,他重返确山敌占区,肩上没有一条军衔,手里没有一支长枪,唯一的筹码是熟人和胆识。先凑六七条汉子,再缴获七八条步枪,队伍爬出山沟就敢堵公路。枪响,群众围拢,伤病员换来土炕,缴获的武器又塞进新兵怀里。三年工夫,确山游击队膨胀到千余人,被当地老百姓喊作“黑夜里的旌旗”。日本宪兵来“扫荡”,进山口前总要先放一串探照弹,他们怕那面旌旗突然扑出来。 抗日烽火里,周骏鸣被编入新四军。他最亮的一仗发生在1941年初冬的半塔。那天早晨,敌军炮火刚压上来,阵地上一半是学生兵,一半是老弱伤残。不少人手心冒汗。周骏鸣把皮带往桌上一摔:“谁退一步,给我趴地上写羞耻字!”年轻士兵被激出血性,子弹像钉子钉进日军胸口。四昼夜硬撑,主力部队赶到,敌军被迫后撤。罗炳辉后来评价:“半塔守住了皖东门楣,小周功劳最大。” 解放战争时期,他出任华东军区副参谋长,负责后勤和作战计划。跟在粟裕身边跑前线,谈起补给,比谁都懂精细:“一个连多配五匹骡子,能多背四千发子弹,胜败就此拉开。”淮海战役,华东野战军机动突击八十多次,他给前线送去的第一车物资不是子弹,而是棉衣——12月天气太冷,冻伤会拖垮部队。他的思路,后勤干部学了二十年。 1949年,南京解放。周骏鸣站在总统府门口,没有欢呼,他低声说一句:“活下来的兄弟,加油干建设吧。”1950年华东水灾,他又被派到水利总局。京沪杭铁路旁,一排土黄色的堤线顶着洪水,他蹲在堤脚抠泥,皱眉道:“土质不行,得补。”工人听说这是副部长,愣住;他起身拍拍裤腿:“别看我穿皮鞋,这行当我当兵时就学了。” 时间推到1955年授衔。按照战功、资历,他获中将毫无悬念,但他执拗地递交一份申请:“已转地方,无需列名。”军委最初不同意。周骏鸣反问:“干部转业不是号召吗?要是我还拿军衔,地方同志会说转业是假,镀金是真。”几句话打动了领导,名单才缺了一个名字。这就是毛主席翻到第三页时突然发问的原因。 后来有人在北京护国寺遇见他,灰呢大衣,手拎半斤豆汁儿。“副部长好!”对方喊。他摆摆手:“叫我老周。”接着自嘲:“地主少爷早没家产,军官帽子也摘了,现在是搞水利的泥腿子。”听者忍不住笑,笑里有敬意。 1978年,周骏鸣因病去世。遗嘱只有十八个字:“河堤若固,百姓不淹,此生无憾,同志们保重。”整理遗物时,家属在抽屉发现一枚青灰色八一军帽章,边缘磨得发亮。或许那一刻,人们才真正读懂毛主席当年那句惊讶:“小周怎么没在名单里?”因为对于周骏鸣,军功章留在心里,名字写不写在纸上,早已不重要。