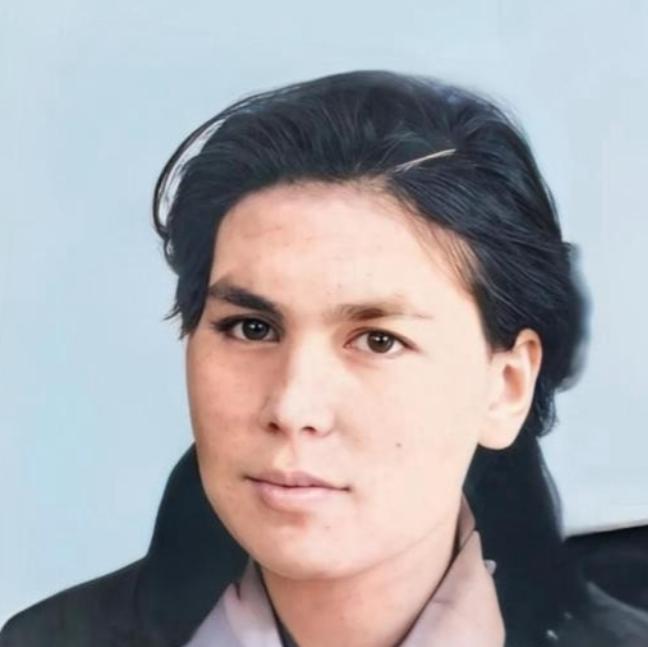

1965年,刘亚楼病逝前,叫来了小他18岁的中俄混血妻子翟云英,对她说:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!” 病房的窗外,风把白色窗帘轻轻吹起。刘亚楼靠在床头,面色苍白,呼吸微弱。他叫人把门关上,望着床边那位静静站立的女人。她叫翟云英,比他年轻十八岁,中俄混血的面孔在灯下分外清亮。那一刻,刘亚楼的声音发颤,却坚定:“阿英,我这辈子最对不起你。我走后,你可另寻良伴。” 这句话,像一记低沉的军号,在这个开国上将的生命尽头回荡。外人不知,他说的“对不起”,包含了多少战火、多少离别、多少无法弥补的亏欠。 刘亚楼一生,几乎没离开过战场。1929年,他在井冈山见过毛泽东;长征时,任红一方面军参谋长。那一年,他才二十出头,却早已习惯死里逃生。战争年代里,他与第一任妻子失散,第二任伴侣早早去世,直到1947年,命运才让他在大连见到了翟云英。 那是一个寒风凛冽的春天,东北战局吃紧,大连却多了点异国的浪漫气息。翟云英出生在这里,父亲是中国人,母亲是俄国人。她有着深色的头发和浅灰的眼睛,笑时眉眼里带着一丝异域风情。刘亚楼第一次见她,是在一次友人家的聚会上。她说着略带口音的普通话,递上一杯茶。那一瞬间,刘亚楼这个身经百战的将领,忽然不知该说什么。 相识没多久,刘亚楼提出结婚。当时他三十六岁,她十八岁,年龄差距整整一倍。但两人的结合,并非冲动。罗荣桓亲自审查,林彪点头批准,韩光主持婚礼。那场婚礼没有华丽的礼堂,只有几桌饭菜和一对笑得腼腆的人。翟云英穿着蓝呢大衣,刘亚楼敬了个军礼,说了一句:“从今往后,战场有我,家有你。” 这句话,说得干脆。也就注定了她此后的人生。 婚后的岁月,不是浪漫故事,而是奔波的现实。刘亚楼负责空军筹建,全国四处奔走。翟云英常年独守家中,抚养孩子,照顾老人。她身边的人,都叫她“翟嫂”,可她自己最常说的一句话是:“我是军属。” 那时的生活紧张,几乎没有属于她的世界。刘亚楼患有严重的肠胃病和高血压,工作压力大,常常彻夜不眠。翟云英多次劝他休息,他只是摇头:“飞机一日不成,我一日不得安稳。” 每次刘亚楼出差,她都去送。大院门口,军车发动,车窗里的刘亚楼只会做个手势——“回去吧。”那手势看似轻巧,却总让翟云英眼眶发酸。她从没流泪,只站在那里,看车影消失。 家人后来回忆,刘亚楼最忙的一年,全年只在家住了一个月。其他时间都在外地开会、视察、飞行试验。那时他在带领中国空军从无到有,心里装满了工作,却挤不出一点时间留给家。 1965年初夏,刘亚楼病倒。医生检查后,面色凝重,病情严重。翟云英赶到医院,看到的,是这个平日沉稳的将军被病痛折磨得骨瘦如柴。刘亚楼仍坚持看文件,连护士都劝不动。 直到病情恶化到无法下床,他才第一次对翟云英说出心底的话。 “阿英,有你在身边,我感到无比幸福。” 这句话短短十个字,翟云英听了,泪水止不住。她握住他的手,轻声说:“你歇着吧。” 刘亚楼摇头:“我这辈子,最对不起的就是你。若我走了,你可另寻良伴。” 这句告白,成了他生命里的最后遗言之一。那一夜,翟云英一直守在病床边。次日清晨,刘亚楼安静离世,年仅五十五岁。 而翟云英用一生回答了这句话—— “我不怨。” 信源: 《刘亚楼上将与妻子翟云英的故事》,新华社人物专栏,2021年12月刊。 《将军的遗言:我这辈子最对不起你》,搜狐历史频道,2023年10月。 《翟云英:混血将军夫人守寡五十年》,北京日报客户端,2021年12月5日。 《刘亚楼传》,中央文献出版社,2015年版。 《共和国开国将帅档案》,解放军出版社,2019年修订版。