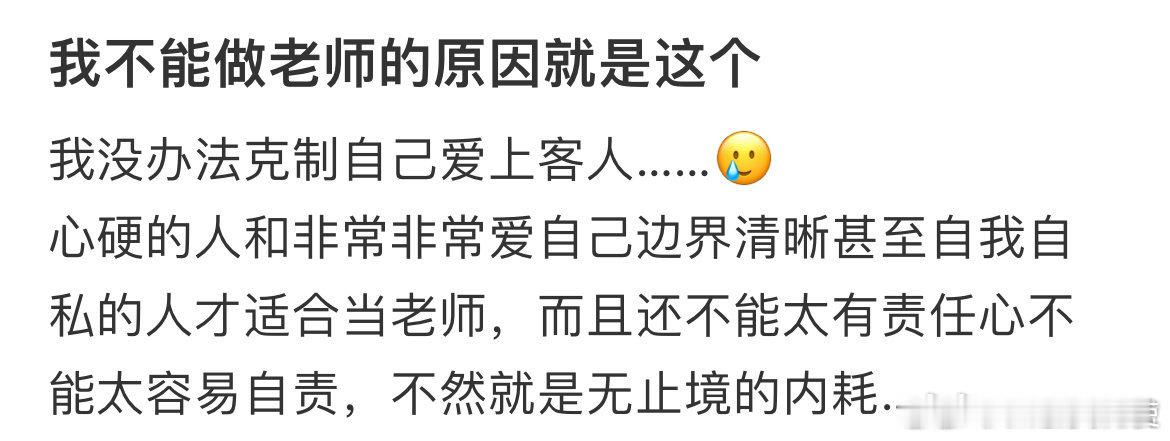

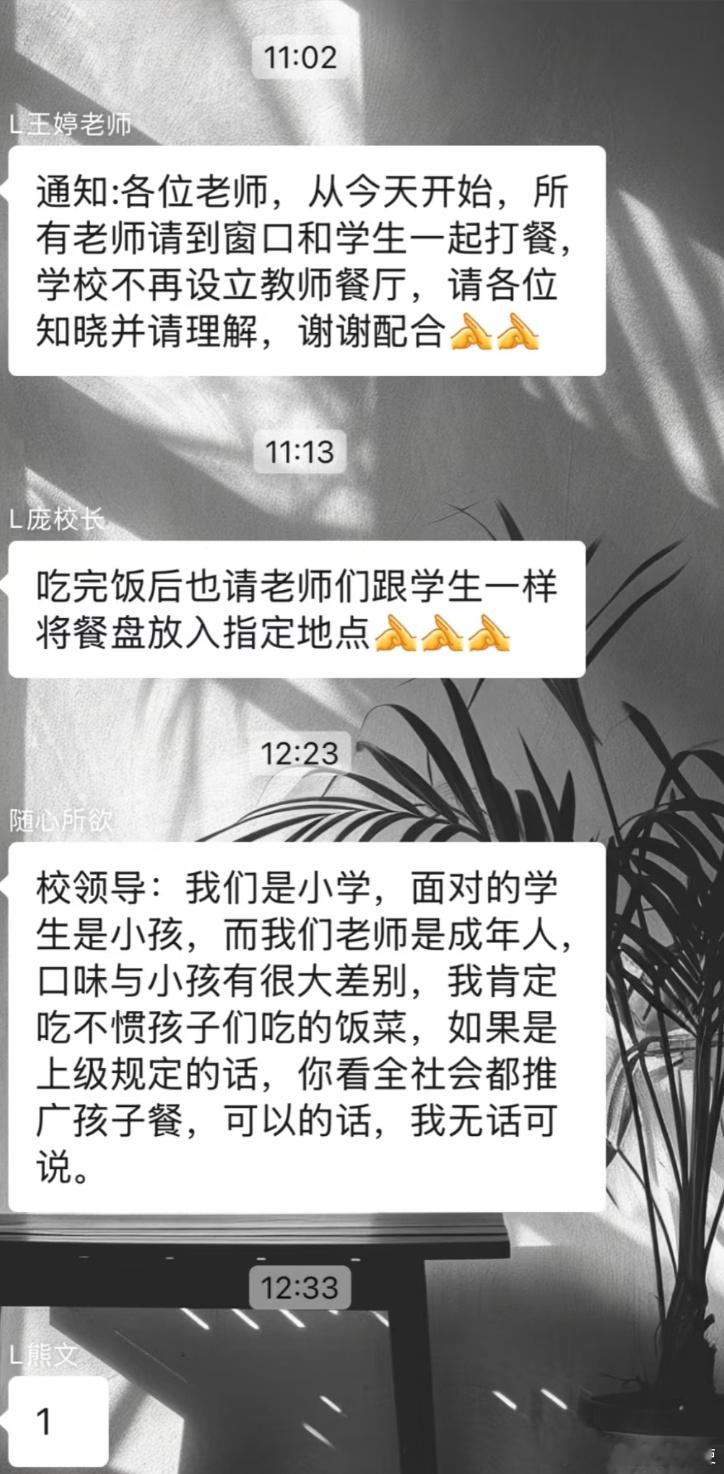

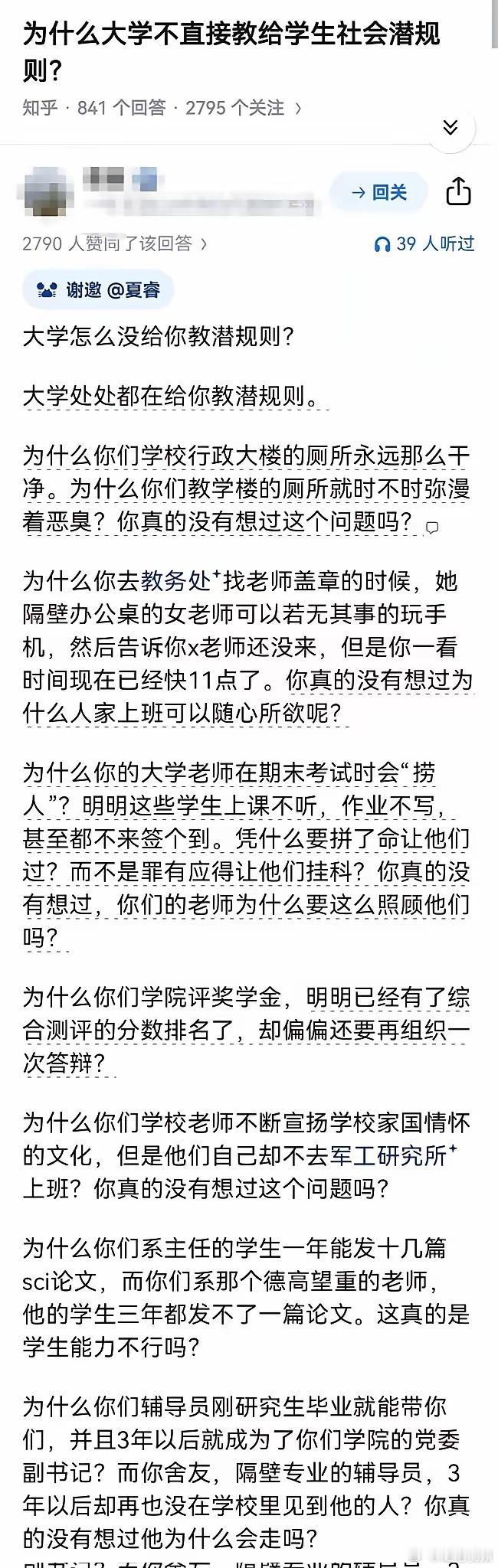

给老师“减负”,原来减的不是“重量” 最近,教育界有个大动静,就是国家再次发文,要坚决给中小学老师减轻非教学的负担。消息一出,很多老师的第一反应可能是:“但愿这回是真的。” 我们常听到老师们这样的调侃:“备课、上课、改作业成了‘插空’,开会、填表、迎检才是‘主业’。”这话听着心酸,却道出了不少一线教师的真实困境。他们像是被按下了“快进键”,在各种杂务中疲于奔命,而最该花心思的教学和学生,反而成了匆忙间的“副业”。 以往谈到“教师减负”,我们脑子里想的往往是:少开点会,少填点表,少搞点检查。这没错,这些都是看得见、摸得着的“显性负担”。但这次新政策推行下来,一些聪明的校长和老师发现,事情没那么简单。真正的“减负”,可能不是简单地做减法,而是要做一道复杂的“结构重组题”。 负担,有时不在“量”,而在“心” 举个例子。以前,老师可能要手写填十几张表格,这是体力活。现在,表格电子化了,数量也砍了一半,但新增了一个要求:每份电子报表都需要附上一段个性化的“情况说明”,并且要在三个不同的工作群里接龙确认。您看,活儿的“重量”轻了,但耗费的“心神”却可能更重了。这是一种从“显性”到“隐性”的负担转移。 真正的负担,不仅仅是任务的数量,更是那种无处不在的“被支配感”。一个突然弹出的会议通知,一个要求“秒回”的工作群消息,一个需要反复修改、意义不明的汇报材料……这些琐碎事务不断切割着老师本应完整、专注的教学时间,消耗着他们宝贵的心力。这就像一台电脑,同时运行几十个后台程序,即便没开大软件,CPU也很快被拖垮了。 所以,给老师减负,关键或许不是告诉他们“你可以少做什么”,而是清晰地告诉他们“你可以理直气壮地不做什么”,并为他们构筑一个能说“不”的底气。 “白名单”好,“红边框”更要清晰 很多地方探索的“社会事务进校园白名单”制度,是个好办法。它像是在学校的围墙外设了一道“安检”,把很多不必要的干扰挡在外面。 但比“白名单”更重要的,是为教师的工作划出清晰的“红边框”——也就是权责边界。这个边框之内,是备课、上课、批改作业、辅导学生、教研学习,这是老师的核心主业,神圣不可侵犯。任何力量,都不能随意闯入这个边框,让老师离开讲台。 这个边框需要制度来保障,更需要学校管理者的魄力来守护。校长能不能顶住压力,把非教学任务拦在自己身上?教育主管部门能不能统一标准,让学校有据可依?只有当老师知道自己的教学时间是被坚定保护的,他们才能获得那份久违的从容和专注。 技术是帮手,不是“监工” 我们总希望技术能帮老师减负,比如用AI批改作业、分析学情。这想法很好,但要警惕技术异化。如果引入技术的结果,是让老师从“批改作业”变成“伺候AI”和“填报数据”,那就成了新的负担。 技术应该像一位得力的助教,默默处理好重复性工作,把更有创造性的部分留给老师。比如,AI分析出班级在某个知识点上普遍薄弱,它应该直接给出清晰的分析报告,而不是扔给老师一堆原始数据,让老师自己去琢磨。好的技术,是让工具回归工具的本位,让人回归人的本位。 最终,是为了把“心神”还给教育 说到底,我们如此执着于给老师减负,终极目标是什么?绝不是为了让老师变得更清闲。恰恰相反,是为了让他们把节省下来的时间和精力,投入到更值得的地方——投入到对每一个学生的细微观察里,投入到对一堂好课的反复打磨里,投入到与学生一次走心的谈话里。 教育最动人的部分,往往发生在那些不被打扰的宁静时刻:老师和学生为一个问题深入探讨,一个眼神的默契交流,一次耐心的课后辅导。这些瞬间,需要平和的心境和充裕的时间来孕育。 把时间和空间还给老师,本质上,是把教育应有的从容和深度还给学生。当老师不再是一个被各项任务驱赶的“忙人”,而能成为一个心定的“师者”时,教育的种子,才能真正在宁静的土壤中,深深扎根,静待花开。 教育 分享今日的感悟