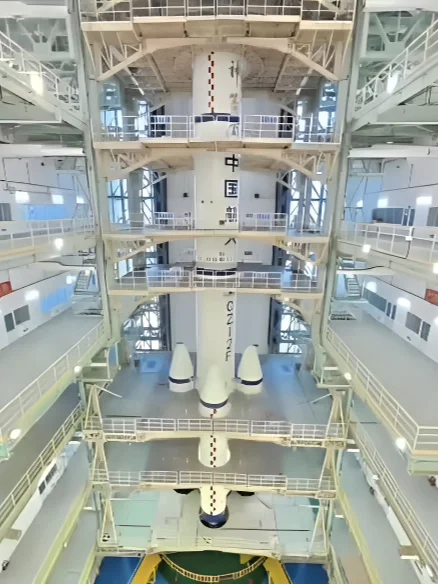

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。 建设的时候要搭框架、拼舱段,就像盖房子得轰轰烈烈打地基、起高楼,自然新闻多。现在房子盖好了,重点就得放在“过日子”上——航天员长期驻留、做实验、维护设备,这些活儿看着不热闹,却是真真切切出成果的时候。 就说2025年国庆节,神舟二十号的航天员还在400公里高的太空给祖国庆生呢,指令长陈冬都不是第一次在空间站过节了,这本身就说明运营早进入了常态化,跟咱们地面上上下班轮岗一样平常。 航天员在天上的日子可不轻松,不是飘着玩的。这趟驻留203天,他们光出舱就干了4回,一会儿给空间站装“铠甲”——空间碎片防护装置,一会儿给舱外设备做“体检”,还装了新的接口零件,让后来人出舱干活更省劲儿。 舱里的“太空菜园”也没闲着,蔬菜一茬茬丰收,既给航天员添了新鲜食材,也是在试验太空种粮的门道。有位年轻航天员说,每次出舱看着地球都觉得自豪,可脚下的活儿一点不敢含糊,毕竟这是咱中国人的太空家园,得守好。 天上的人踏实干活,地上的“后盾”更得全天候待命。有个叫刘刚的工程师团队,把空间站当成自家孩子护着,全年365天、一天24小时都有人盯着。 他们不光在地面建了个跟天上一模一样的“电性空间站”,还弄了个“数字空间站”,天上空间站一举一动,地面都能提前仿真、实时监控。就说航天员操作机械臂,要是拿不准,地面工程师在“电性空间站”里演示一遍,天地视频一连线,航天员立马就明白该咋弄,这安全保障可不比盖房子时的质检马虎。 运营得好不好,关键看能不能出真东西。这空间站就像个太空实验室,已经做了180多项实验,好多都是国际上头一回做成的。比如水稻,在天上从种子发芽、开花到结出新种子,全周期都走完了,回来还能在地里种,这可是解决未来长期太空探索吃饭问题的大事。 还有斑马鱼,4条鱼带着水草在太空组成小生态系统,活了43天还繁殖了后代,科学家发现它们在太空会倒着游、转圈,这些发现对研究太空环境咋影响生物太重要了。连航天员的肌萎缩问题也有了新突破,找到了可能的发病原因,以后不管是航天员还是地面长期卧床的老人,都可能受益。 咱这空间站还不关门,早就把“太空朋友圈”打开了。现在已经请了17个国家来做实验,连巴基斯坦的航天员都要过来训练,以后会跟着中国航天员一起上太空。这可不是装样子,之前国际空间站合作有不少限制,咱这儿是真开放,不管是发达国家还是发展中国家,只要项目靠谱都能来,这运营格局可不小。 就在最近,神舟二十号本来要回来,结果遇到点小意外——被太空碎片蹭了一下,只好推迟几天。可航天员一点不慌,趁着神舟二十一号乘组上来,俩组人一起多做了几组实验,还把经验好好交接了一番。这就能看出来,运营已经很成熟了,遇到突发情况也能稳稳应对,不是建完就不管的“样子工程”。 再说说所谓的“差距”,国际空间站确实建得早、规模大,但现在设备老了,修修补补是常事。咱这空间站是新家伙,技术更先进,运营起来效率高、成果快,光这一年多的科研突破就不少。要是真比“过日子”的本事,咱这踏实运营的劲儿,可比空喊规模管用多了。 所以说,不是不提空间站了,是它从“建房子”的热闹,变成了“过日子”的扎实。天上航天员轮班值守,地上团队时刻护航,实验成果不断冒头,还带着全世界一起探索。这哪是“没脸提”,分明是憋着劲儿干实事,这样的运营状态,可比说大话强多了。