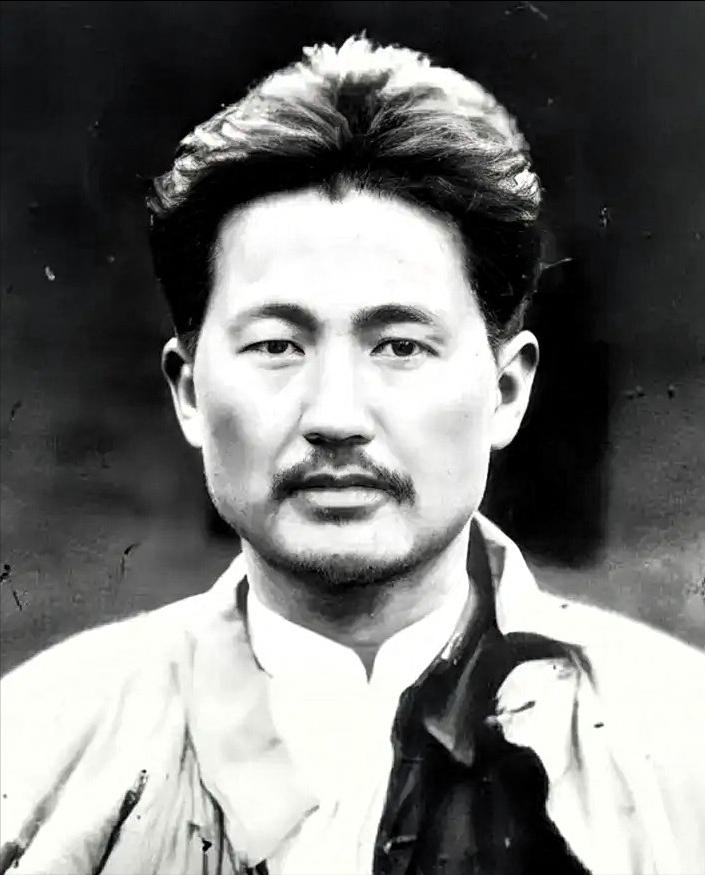

方志敏烈士牺牲以后,老母亲过着悲惨的生活,十四年后,新中国成立,老人家被接到北京,总理安排人给老母亲刻了一枚“方志敏母”的印章,告诉老人家,随便在哪里,有这枚章,缺什么就要。 但是,这枚章一辈子没有用过,老人家说,用这上面的东西,就像喝儿子的血一样。 2024 年方志敏纪念馆内,游客围着一枚木章驻足。 解说员轻声讲述:这枚能换 “任何需求” 的章,藏着母子俩的清白。 章上 “方志敏” 三字泛白,却刻着两代人的信仰与坚守。 方志敏 1899 年生于江西弋阳农家,自幼目睹百姓疾苦。 1922 年考入上海大学,接触马克思主义,从此立志救中国。 1927 年大革命失败,他冒着生命危险留在江西。 组织农民武装,1928 年领导弋横起义,建立赣东北革命根据地。 在他的带领下,根据地从几支步枪发展到数万红军,被称为 “方志敏式根据地”。 这一创举,为中国革命提供了重要的根据地建设经验。 1931 年,赣东北苏区与闽北苏区合并为闽浙赣苏区。 方志敏任苏维埃政府主席,推行 “两条半枪闹革命” 的奋斗精神。 他带头过清贫生活,规定干部伙食不得超过 “一荤一素”,自己常吃红薯饭。 经手数百万革命经费,他分文未私用,全部投入根据地建设。 1934 年,他奉命率红军北上抗日先遣队出征。 部队在皖南遭国民党军重兵围剿,激战两月后弹尽粮绝。 1935 年 1 月,他在突围中因叛徒出卖被俘,关押在南昌监狱。 敌人威逼利诱,许以高官厚禄,他始终坚贞不屈,写下《可爱的中国》。 狱中四个月,他用铅笔头在粗糙纸上写下十余万字文稿。 《清贫》《狱中纪实》等文章,字字泣血,诉说对祖国的热爱与信仰。 “中国一定有个可赞美的光明前途”,这句预言,成了他留给后人的精神遗产。 1935 年 8 月 6 日,他在南昌下沙窝英勇就义,年仅 36 岁,身上只有钢笔与旧表。 方志敏牺牲时,母亲方高氏正在弋阳深山种庄稼。 村民趁着夜色悄悄报信,说 “志敏同志没了”,没敢提 “牺牲” 二字。 她没哭天抢地,只是默默回到家,把儿子临走前穿的旧棉袄叠好。 从此,这棉袄与几亩薄田、一架纺车,成了她十四年的精神寄托。 灾年时,她跟着村民挖野菜,树皮剥得只剩白芯也不抱怨。 有人劝她 “找红军说说,你是方志敏的娘,能得到照顾”。 她摇头说:“儿子为革命死,我不能给革命添麻烦,不能丢他的脸。” 纺线换来的小钱,除了糊口,还悄悄塞给村里的孤儿寡母。 1949 年新中国成立,组织派人翻山越岭找到方高氏。 来人身穿军装,递上方志敏老战友邵式平的信,说 “接您去南昌”。 她起初不肯:“我在老家住惯了,给你们添麻烦不好。” 直到来人说起 “志敏同志的根据地解放了”,她才收拾简单行李动身。 时任江西省省长的邵式平,亲自到住处探望方高氏。 看着老人满是老茧的手、打满补丁的衣裳,这位硬汉红了眼眶。 “方妈妈,志敏是人民功臣,您受委屈了,今后生活组织全包。” 说着,他拿出一枚木章 —— 这是方志敏生前办公用的旧章。 邵式平红着眼承诺:“凡见此章者,您有任何需求,一律照办。” 工作人员补充:“凭着这章,缺粮缺衣,到哪都能解决。” 方高氏摩挲着章上熟悉的字迹,突然红了眼:“这章不能用。” “志敏一辈子清清白白,我用这章要东西,就是喝他的血,对不起他。” 组织给她安排了带院子的住房,派专人照料饮食起居。 她却三次要求回弋阳,组织拗不过她,临走前反复叮嘱 “遇困必用章”。 她把章用粗布包了三层,藏进木箱最底层,没跟任何人提。 回到弋阳老家,她依旧种着两亩水稻,纺线到深夜。 1953 年弋阳大旱,河床干裂,庄稼颗粒无收,村民们快断粮了。 村长上门劝她:“方妈妈,用章求点救济吧。” 她坚定拒绝,她拿出自己攒的五十块钱,又把家里的存粮分给困难户。 还带着大家找水源,用锄头挖井,手上磨出血泡也不停歇。 靠着勤劳与互助,全村人熬过了灾年,没人知道她有枚 “特权章”。 1960 年,方高氏病重,躺在床上连饭都吃不下。 她叫家人拿来木箱,颤巍巍取出那枚木章,布包拆了一层又一层。 “这章不能丢,也不能用,要记得志敏的清白,要守本分。” 说完这句话,她握着木章闭上了眼,脸上没有遗憾,只有平静。 后来,家人把木章捐赠给方志敏纪念馆,与《可爱的中国》手稿并列展出。 如今,每天都有游客在木章前驻足。 有人拍照留念,有人轻声感慨,说 “这才是真正的革命家风”。 这枚未启用的章,成了纪念馆的 “镇馆之宝”,也成了民族的精神坐标。 信源:英雄烈士谱|方志敏:为了可爱的中国 新华社