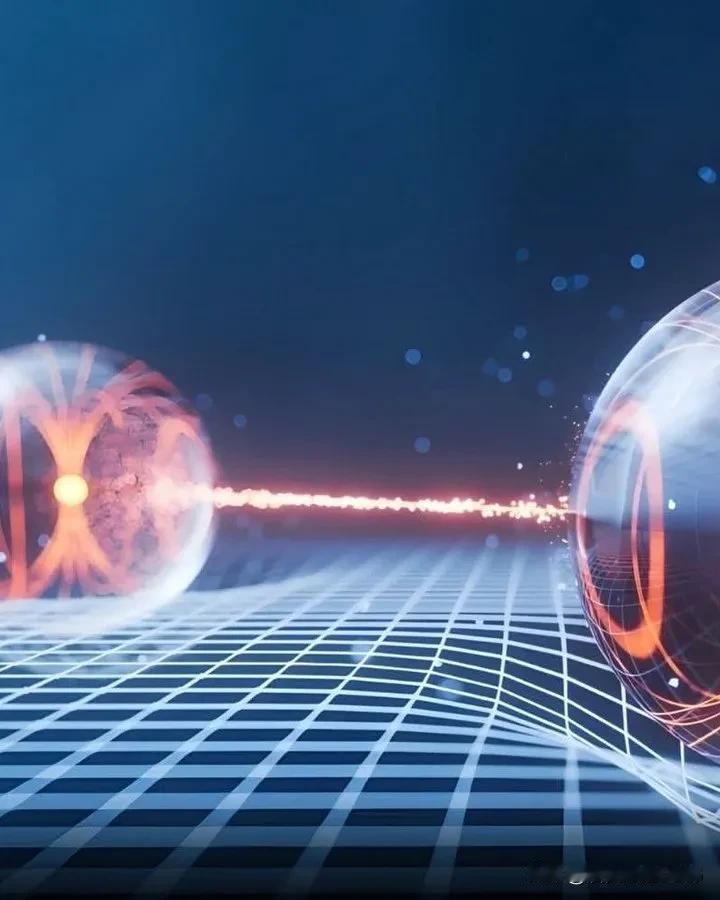

2012年,中国科学院高能物理研究所就启动了大型粒子对撞机概念研究。这个项目叫环形正负电子对撞机,简称CEPC,计划建在京郊,隧道周长100公里,能量水平瞄准太电子伏特级别。这样的设备,能精确探测希格斯粒子性质,验证标准模型,填补国际空白。当时,欧洲大型强子对撞机刚发现希格斯玻色子,中国科学家们看到机会:不能总跟着别人跑,得自己领风骚。 然而,谁也没有想到,这个宏伟的梦想会在现实中经历怎样的坎坷与考验。2012年,那份满腔热忱和自信,像一股强烈的潮水,席卷了整个科研界。中国科学家们带着对未来的无限憧憬,开始了这场“追赶者”的追梦之旅。有人说,科学的道路从来都不是平坦的,尤其是在国际竞争激烈、技术壁垒高耸的领域,更像是一场没有硝烟的战场。 那时,环形正负电子对撞机的计划不仅仅是一个科学项目,更像是一场国家意志的体现。它代表了中国在基础科学领域的决心,也象征着自主创新的勇气。为了这项工程,无数科学家日夜奋战,从设备设计到技术攻关,从资金筹措到政策协调,每一个环节都凝聚着无数人的心血。 但谁都清楚,梦想的实现从来都不是一蹴而就的。环形正负电子对撞机的建设,遇到了前所未有的难题。技术瓶颈、资金短缺、国际环境的复杂变化……这些都像一座座大山,挡在了前进的道路上。有人开始质疑:如此庞大的工程,真的值得投入如此巨大的资源吗?中国是否能在这个领域实现突破? 答案或许早已在科学家的心中埋藏。正如所有伟大的事业一样,突破的曙光总是在最黑暗的时刻悄然出现。那些日夜攻坚的科研人员,那些无数次的失败与反思,逐渐累积成了坚不可摧的信念。科学,从来都不是一条平坦的路,但正是这条路,成就了一个又一个奇迹。 今天,回望这段历程,我们或许能从中看到更深的意义。它不仅仅是一个科学项目的推进,更是一场关于国家自主创新能力的较量,一场关于勇气与坚持的精神洗礼。在这个充满变数的时代,只有不断突破自我、敢于挑战极限,才能真正站在世界科技的前沿。 所以,故事还在继续。环形正负电子对撞机的梦想,正如那颗在黑夜中闪烁的星辰,指引着中国科学家不断前行。未来的路,也许依然充满未知,但只要心怀梦想、脚踏实地,没有什么是不可能的。因为,真正的强大,不仅仅是技术的堆砌,更是那份永不言弃的信念。

知了

杨老尸骨未寒,他在世时极力反对的项目,马上就有人翻出来了,某院士为了满足个人欲望,想方设法推动这个劳民伤财的玩意。