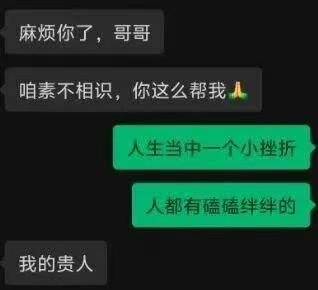

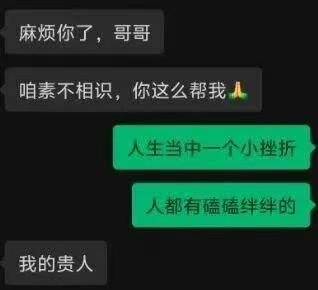

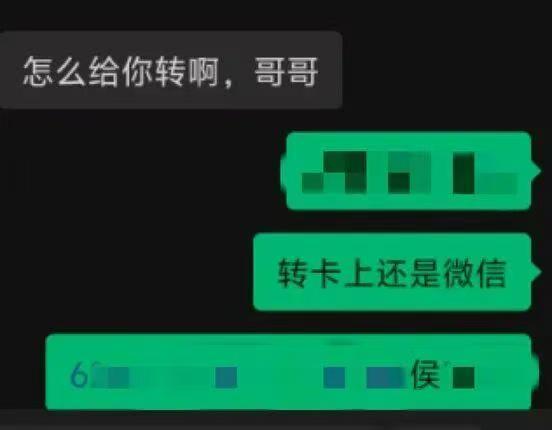

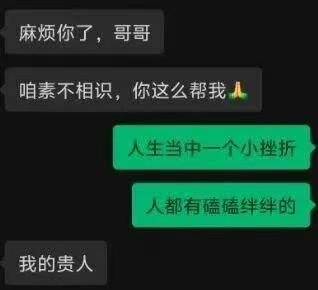

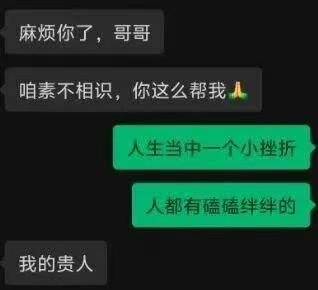

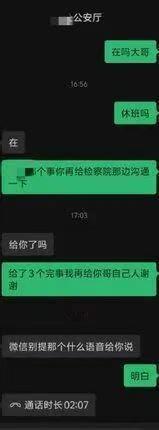

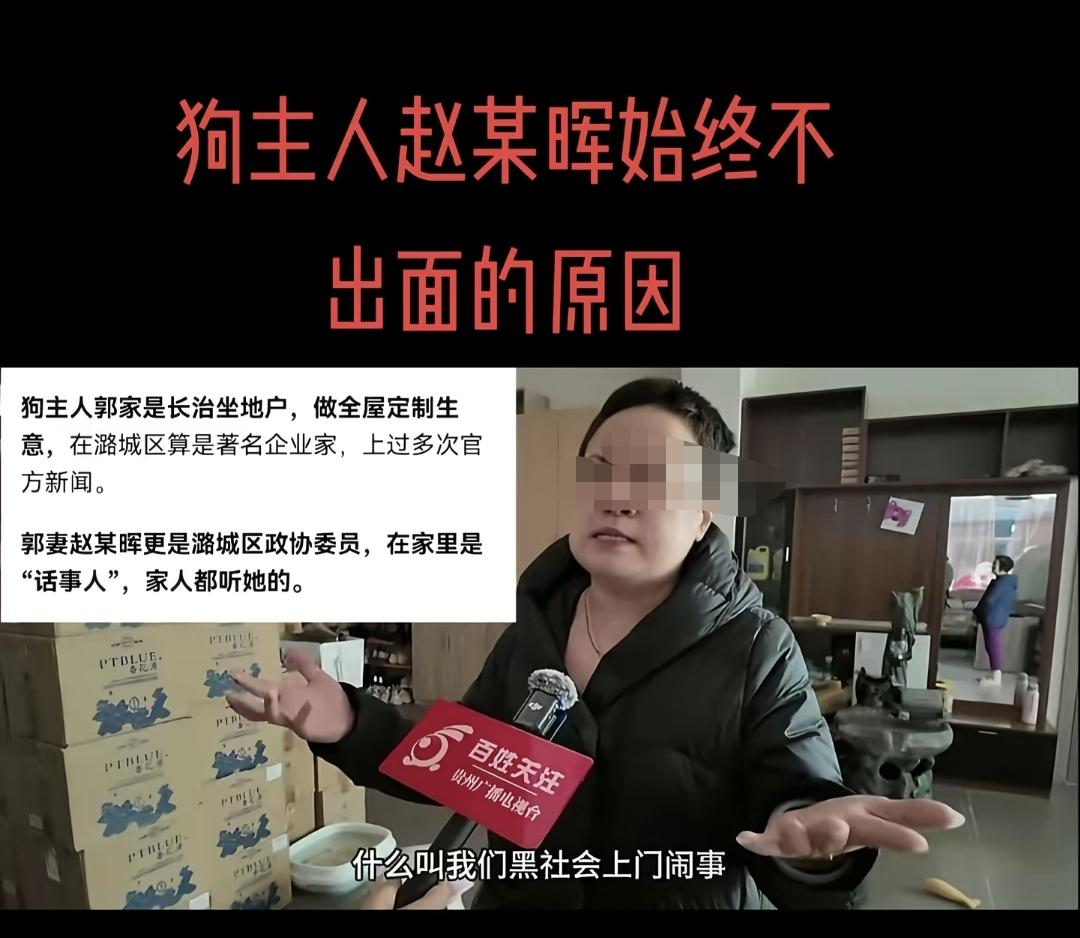

丈夫因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关抓获,妻子心急如焚,这时候,一个自称能“捞人”的侯某某出现了。2024年的这场骗局,最终以女子被骗5万元、骗子侯某某于2025年10月被警方抓获告终。这起案件虽然不大,却像一面镜子,照出了人性的脆弱与法律的刚性。 故事的开端,是一个家庭的崩塌。丈夫涉嫌的罪名,全称是“帮助信息网络犯罪活动罪”,简称“帮信罪”。这是《刑法修正案(九)》新增设的罪名,专门针对那些为网络犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助的行为。最常见的情形,就是收购、出售、出租银行卡,沦为电信网络诈骗的帮凶。2025年7月28日,最高法、最高检、公安部还联合发布了《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》,足见国家对这类犯罪的打击力度。丈夫被捕,妻子陷入绝望,这恰恰给了骗子可乘之机。 侯某某的“捞人”套路并不新鲜,但极具迷惑性。他的核心道具,是一段伪造的与“省领导”的聊天记录。云南网友“柳白鹤”一针见血:“真就开局一张图,剩下全靠编。”149个赞,说明大家对此类骗术并不陌生。骗子深谙受害者病急乱投医的心理,用一张看似权威的截图,就能构建起一个“手眼通天”的人设。5万元的“打点费”,就这样轻松到手。 然而,再高明的骗术也经不起推敲。江西网友“买如凡0F”就发现了其中的破绽:“聊天记录根本看不到时间啊!这...像我与aunt,与父母的,与朋友的,几年几月几号都清清楚楚呢,甚至静态没有还可以动态录屏呢。你这?好假啊,不会今天临时现编新闻吧,哈哈哈哈哈哈哈!”这位网友的质疑,其实点出了一个关键:在信息时代,任何伪造的痕迹都可能被识破。真正的聊天记录,有时间、有逻辑,而骗子的伪造品,往往只注重表面的“权威感”,却忽略了最基本的细节。 这起案件背后,是两个家庭的悲剧。一个是丈夫犯罪、妻子被骗的受害者家庭,另一个是骗子侯某某等待法律制裁的家庭。山东网友“泪子炜丶v”的评论颇具哲理:“人才啊,不做亏心事,不怕鬼敲门,这就告诫我们,不要走违法犯罪的道路,天网恢恢。疏而不漏。”50个赞,道出了朴素的法律观。无论是丈夫的“帮信罪”,还是侯某某的诈骗罪,都印证了同一个道理:违法犯罪,终将付出代价。 侯某某的诈骗行为,在法律上如何定性?根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。5万元的金额,已经达到了“数额较大”的标准,侯某某将面临刑事处罚。而他的“捞人”承诺,本身就是对司法公正的亵渎。司法机关办案,有严格的程序和证据标准,绝非个人可以“疏通”的。 这起案件也给公众提了个醒:当家人涉案,正确的做法是什么?不是病急乱投医,寻找所谓的“关系”,而是通过正规的法律途径。可以委托律师会见、辩护,了解案件进展,提供法律帮助。律师的职责,是在法律框架内维护当事人的合法权益,而不是“捞人”。任何声称能“摆平”案件的个人,都是骗子。 2025年10月,侯某某被警方抓获,这是正义的必然。但案件的警示意义,远不止于此。它告诉我们,法治社会没有“法外之地”,也没有“特殊关系”。法律面前人人平等,无论是涉嫌犯罪的丈夫,还是实施诈骗的侯某某,都将受到法律的制裁。同时,它也提醒我们,要增强法律意识,提高防骗能力,不要给骗子任何可乘之机。 这起案件,像一部微型法治剧,情节简单,却意味深长。它让我们看到了犯罪的代价,看到了骗子的可憎,也看到了法律的威严。在信息爆炸的时代,我们要学会辨别真伪,相信法律,依靠法律。只有这样,才能避免成为下一个受害者,也才能共同维护一个公平、正义的社会环境。 以上内容仅供参考和借鉴