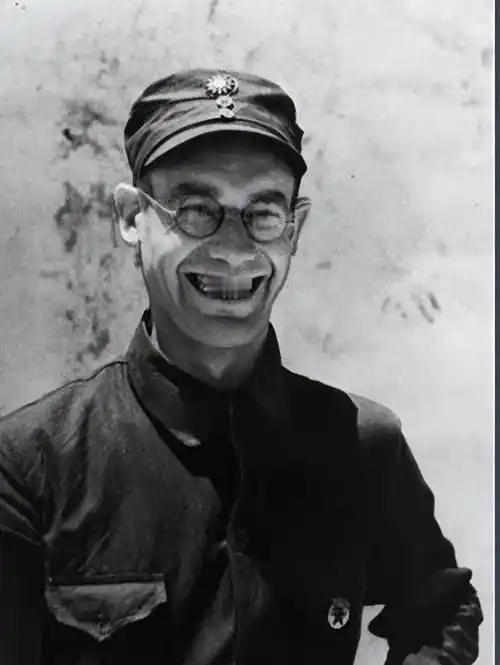

1937 年,李德以不适应延安生活为由欲返苏联,毛主席劝他:“苏联正搞大清洗,此时回去,恐有生命之忧,望你慎重考虑。” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 如果有人问你:“中国红军长征路上,最独特的外国人是谁?”你也许会想起那个全程随队、后来在东德写回忆录的德国人李德。 这个名字在中国现代史上很有争议,曾是“军事顾问”,也一度被当作错误战术的代表人物。但仔细看李德的经历,其实是一部交错于中苏两国大风暴中的个人史。 李德,本名奥托·布劳恩,1933年底抵达江西瑞金,正赶上中国共产党和国民党第五次围剿的巅峰时刻。他是苏联派来的军事专家,带着一套源自欧洲的阵地战理论。 用今天的话说,李德和博古这一批“留苏派”,更信赖教科书上的“正规打法”,而不是毛泽东那套土生土长的游击战经验。 偏偏中国南方地形复杂,红军武器弹药短缺,阵地战不仅没能挡住国民党的重压,反而让红军付出了惨重代价。1934年,红军人数锐减,从8万多掉到2万多,江西根据地最终失守。 长征开始后,李德依然扮演着重要角色。湘江一役,情报失误、后勤混乱,红军元气大伤,部队对李德的不满情绪积累到顶点。 可李德始终没有离开红军队伍,他成为唯一一个完整走完长征的西方人。一路上,李德亲历了雪山、草地的残酷,体会到极端条件下的艰难抉择。 1935年遵义会议是李德命运的分水岭。毛泽东、彭德怀等人批评“教条主义”,强调必须因地制宜、灵活机动。 李德和博古被免去指挥权,共产国际的影响力在中国党内大幅削弱。从此,中国共产党开始由本土领导人主导,开始了真正意义上的“独立自主”。 长征胜利后,李德随队到延安,成了“编外人员”。延安的生活对他来说几乎是一种折磨。 窑洞窄小阴冷,饮食清苦,医疗条件简陋,李德的身体开始出现问题,加上语言和文化障碍,他很难融入这里的日常。1937年,他多次向组织提出申请,希望能回苏联治病。 毛泽东却劝他三思。彼时苏联正处于斯大林大清洗的高峰,党内大量外国共产党人被怀疑、被捕甚至失踪。 毛泽东例举苏联内部的动荡,提醒李德:“此时回去,恐有性命之忧。”多次谈话后,李德意识到,留在延安虽苦,至少还有相对的安全。 于是他留了下来,担任军事研究编委会主任,整理长征经验,分析失败教训,还在抗日军政大学讲课,培训干部,传授战术和欧洲战争经验。 1939年,共产国际下令李德回苏。他穿越沙漠、山地,经蒙古辗转数周,最终抵达莫斯科。 到苏联,李德并没有什么“英雄归来”的待遇,而是被严格审查,反复汇报中国经历。过关之后,他被安排做政治指导员,专门在战俘营从事对德国和日本俘虏的政治教育。 二战结束后,李德被派往东德,在大学讲授军事历史,后来又参与苏联著作德文版的翻译和出版。 有人说他一生被历史洪流裹挟,既未能成为中国的军事英雄,也没能在苏联获得真正的认可。直到上世纪六十年代,李德才通过写作,重新梳理自己在中国的回忆。他的《中国纪事》让世人再次关注那个“长征上的德国人”。 李德的经历,其实是一个大时代里小人物的缩影。他既是“外来专家”,也曾是被边缘化的失败者;他见证了红军的苦难与转折,也亲历了苏联的铁幕和风暴。 很多人批评他不懂中国国情,但换一个角度看,李德其实一直在为自己共产主义理想而奋斗。 你们怎么看呢?