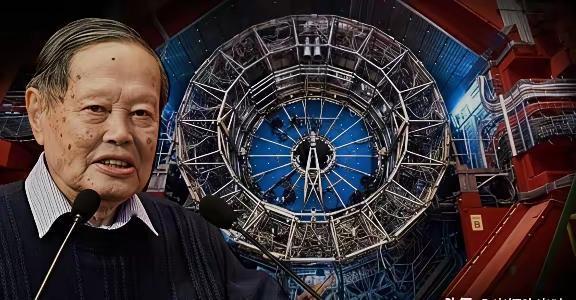

科学圣杯争夺战:两千亿资金引爆中国学界巅峰对决 两位科学巨擘的公开对峙让整个学术界屏住呼吸。96岁诺贝尔奖得主杨振宁与54岁中科院院士王贻芳,就一项可能重塑中国科技格局的超大型项目展开激烈交锋。这场关乎国家科研方向的选择,正在引发全民思考。 环形正负电子对撞机计划确实令人震撼。设计蓝图显示,这个堪称科学巨作的装置将深埋地下百米,全长百公里的环形隧道足以环绕北京五环。它能产生每秒百万次粒子碰撞,探测希格斯玻色子的神秘特性。项目团队历经1800个日夜的技术攻关,已完成所有理论验证。支持者兴奋地列举其衍生价值:超导磁铁技术将推动磁悬浮列车升级,真空系统革新将惠及半导体产业,就连医疗领域的质子治疗技术也将获得突破。 杨振宁的担忧源自深远的洞察。在清华大学的一次内部研讨会上,这位物理泰斗指出:目前全球已运行的同类装置中,超过70%的关键岗位由欧美专家主导。他举例说明,日本超级神冈探测器虽在本土建设,但核心数据分析始终掌握在海外团队手中。"我们投入的不仅是资金,更是整代科研人员的机会成本。"他特别强调,这笔巨额经费足以在全国建设4000所标准化实验室,培训50万名乡村教师,让每一个偏远地区的孩子都能接触先进的科学实验设备。 王贻芳的回应同样掷地有声。在高能物理研究所的发布会上,他展示了令人振奋的时间窗口图:欧洲核子研究中心的大型强子对撞机即将进入升级周期,美国提出的下一代对撞机计划因资金问题搁浅。"这是历史给予中国基础研究的黄金机遇。"他的团队测算显示,项目建设将直接创造3万个高端岗位,带动新材料、精密制造等数十个产业升级。更关键的是,这将是中国首次在基础科学领域获得规则制定权。 这场争论迅速蔓延至各行各业。教育工作者在社交媒体上发起我要实验室话题,获得百万乡村教师响应;科研青年则用追逐粒子梦想标签诉说心声。德国物理学家施密特教授在接受采访时坦言:"无论最终选择如何,中国科学界的这场大讨论本身就已意义非凡。" 随着争论持续升温,一个更深层的问题浮出水面:在科技强国道路上,我们究竟应该优先装备实验室,还是优先武装下一代的大脑?这道关乎国家未来的选择题,正等待着每一个关心中国发展的人给出自己的答案。杨振宁 王贻芳

真理永恒