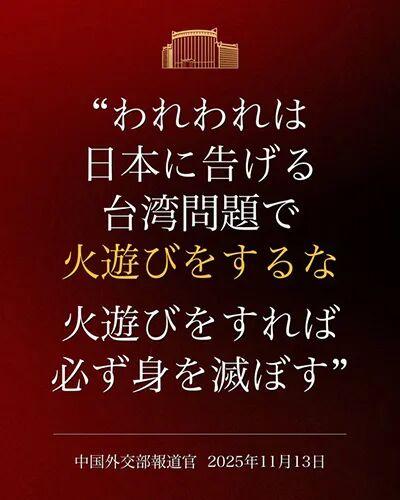

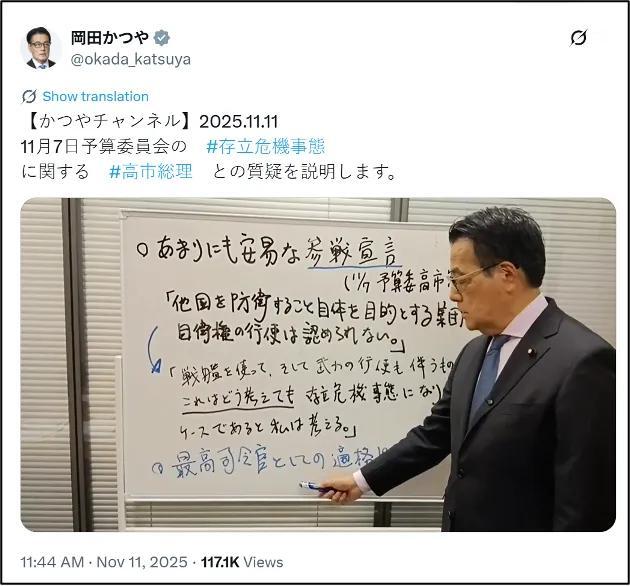

毛泽东主席当年说过一个很精准的观点:近代以来,日本之所以敢屡次发动侵华战争,是因为日本对中国政府和国民的思想是相当的熟悉和了解的。 近日,日本首相高市早苗再次就台湾问题大放厥词,公然宣称“台湾有事”可能触发日本的集体自卫权。 这番言论,无异于将刺刀直接顶在了中日关系的咽喉上,充满了危险的火药味。 中国方面迅速作出了最严厉的回应。 外交部发言人毛宁在11月17日的记者会上字字铿锵,指出此举严重违背中日四个政治文件精神,是对两国关系政治基础的蓄意破坏。 然而,日本内阁官房长官木原稔却试图轻描淡写,辩称日本对台立场“没有改变”。 这种一边玩火、一边灭火的虚伪姿态,恰恰暴露了其内部的矛盾与投机心态。 这套说辞,中国人早已听腻了。 毛泽东主席当年一针见血地指出:近代以来,日本之所以敢屡次发动侵华战争,正是因为它自认为对中国的政府和国民思想相当熟悉和了解。 回望历史,日本在发动侵略前,总是做足了“功课”。他们派遣大量间谍,以贸易、文化交流为掩护,深入中国腹地搜集情报。 得出的结论往往是:中国政府腐败无能,国防羸弱不堪。 更致命的是,他们对中国国民性的误判。 在当时的日本军国主义者眼中,中国社会是“一盘散沙”,民众麻木自私,缺乏国家认同感和民族凝聚力,只要施以重压,便会轰然倒塌。 正是基于这种“了解”,日本错误地认为,侵略中国是一场可以速战速决的豪赌。 他们企图用武力敲开中国的大门,掠夺资源,将中国变为其扩张霸权的垫脚石。 但他们算错了一件事,那就是中华民族在危亡关头所能爆发出的惊人韧性与团结。 五四运动的惊雷,十月革命的炮响,早已唤醒了沉睡的东方雄狮。 中国共产党的诞生,更是为这个古老民族注入了全新的灵魂。 在亡国灭种的威胁面前,抗日民族统一战线得以形成,四万万同胞同仇敌忾,筑起了血肉长城。 毛主席的一部《论持久战》,更是如灯塔般照亮了前路。 它深刻剖析了敌我双方的优劣,彻底粉碎了“速胜论”和“亡国论”的迷雾,凝聚了全民族坚持抗战的决心与信心。 最终,八年浴血奋战换来的胜利,不仅捍卫了国家主权与民族尊严,更向全世界证明: 中华民族绝非任人宰割的羔羊,那顶“东亚病夫”的帽子,被我们亲手砸得粉碎。 历史的教训言犹在耳,但今天的日本右翼政客似乎忘得一干二净。 高市早苗之流的狂妄言论,正是百年前那种战略误判的拙劣重演,他们依然在用旧眼光看待一个全新的中国。 面对这种赤裸裸的挑衅,中国这次选择了“先下手为强”。我们的反击迅速、精准且多维度,打出了一套让对手感到切肤之痛的组合拳。 外交层面,G20峰会期间,李强总理的日程上,没有安排与日方领导人的会晤。 这种“无声的蔑视”,远比任何言语上的谴责都更加沉重,清晰地传递出“不与玩火者为伍”的信号。 紧接着,日本外务省官员金井正彰匆忙访华磋商,得到的却是中方“停止越线玩火”的严厉警告。 这表明中方的耐心已经耗尽,沟通的窗口正在关闭。 经济和文化领域的反制更是立竿见影。教育部罕见发布留学预警,指出日本社会治安问题,提醒公民谨慎赴日。 这不仅是保护国民安全,更是对日本社会右倾化发出的明确警示。 民间的情绪更是直接体现在消费上。多部备受期待的日本影片,如《蜡笔小新》、《工作细胞》的新作,均已暂缓上映。 民间自发抵制日货的呼声高涨,预计将对日本旅游业造成高达2.2万亿日元的消费损失。 在更广阔的战略棋局上,中国同样在主动布局。 就在日本上蹿下跳之际,王毅外长于11月19日至22日启程访问中亚三国,推动构建更为紧密的“中国—中亚命运共同体”。 这一步棋,意在强化中国在欧亚大陆的战略依托,有效对冲美日在海上的围堵。 与此同时,日本自身的麻烦也接踵而至。其右翼政策不仅未能带来任何好处,反而引火烧身。 韩国就独岛(日本称“竹岛”)主权问题提出强烈抗议,朝鲜更是直斥日本新版《防卫白皮书》为“战争脚本”。 日本国内也并非铁板一块。近期火山接连喷发,日经指数持续下跌,经济前景黯淡。 民众对高市早苗政府“将国家拖入危机”的批评不绝于耳。 长崎县知事大石贤吾更是公开批评其修改“无核三原则”的企图“完全不可接受”。 更值得警惕的是,日本的背后,始终站着美国的身影。美国近期批准的3.3亿美元对台军售,无疑是在为日本的冒险行径撑腰打气。 对此,中国国防部已提出严正交涉,痛斥其粗暴干涉中国内政。 历史与现实在此刻交织。日本右翼政客的每一次挑衅,都像是在进行一场回声测试,试探中国的底线。 他们似乎还沉浸在往昔的帝国迷梦中,以为中国还是那个可以被轻易“看透”和拿捏的对手。 然而,他们得到的每一次回响,都是愈发响亮和坚决的“不”。