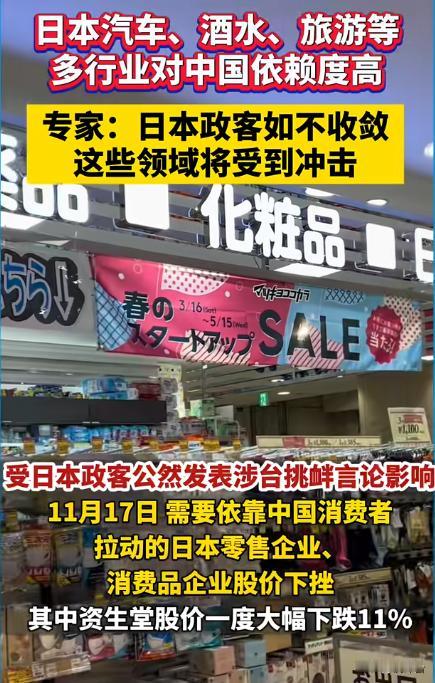

日企产品在中国“失宠”?三大关键原因浮出水面📉 “以前换相机必选佳能、索尼,现在看华为、大疆的参数,觉得完全没必要花那个冤枉钱了”——这是近期不少消费者的真实心声。从家电卖场到汽车4S店,曾经凭借“品质神话”占据中国市场半壁江山的日企产品,正悄然遭遇“降温潮”,背后的变化值得深思。 🔹 国产品牌崛起,戳破“溢价泡沫” 十年前,日企产品的“高定价”还能靠“耐用、精细”支撑,但如今国产品牌早已实现“质价齐飞”。家电领域,海尔的冰箱压缩机技术比肩松下,美的的空调能效比远超三菱;汽车市场,比亚迪的新能源车型在续航、智能座舱上全面超越丰田、本田的混动车型,价格却低30%以上。 更关键的是,国产品牌更懂中国消费者需求:小米的智能家居能实现“语音控制全屋家电”,而东芝的传统家电还在依赖物理按键;蔚来的换电模式解决了充电痛点,日产的纯电车却还在沿用海外市场的老旧电池技术。这种“精准适配”让日企的“标准化产品”显得格外滞后。 🔸 消费观念迭代,“崇洋”滤镜破碎 随着95后、00后成为消费主力,“进口=优质”的固有认知正在瓦解。年轻人更看重“性价比”和“情感认同”:买美妆时,花西子的雕花口红比资生堂更有话题性;选数码产品时,荣耀的影像算法比富士更符合国人的审美偏好。 某电商平台数据显示,2025年上半年,“国潮”相关产品搜索量同比增长210%,而日系美妆、数码产品的退货率却上升了8.3%。有消费者直言:“现在买国货觉得很自豪,没必要为日企的‘品牌溢价’买单。” 🔹 应对滞后,日企陷入“创新困境” 面对中国市场的变化,不少日企的反应显得迟缓。丰田直到2024年才推出纯电专属平台,而此时比亚迪已经迭代了三代技术;索尼的手机业务坚持“小屏旗舰”路线,忽视了中国消费者对大屏、续航的需求,销量连续五年下滑。 更值得注意的是,部分日企的“本土化”流于表面:本田在中国推出的车型,只是简单修改了车身尺寸;资生堂的护肤品,配方还是沿用欧美版本,不适合中国女性的肤质。这种“敷衍式调整”,让消费者很难产生好感。 当然,日企产品并非完全失去竞争力,索尼的微单、松下的电饭煲等仍有核心优势。但如果不能及时打破“路径依赖”,跟上中国市场的创新节奏,未来的“遇冷”可能会变成“滞销”。 你最近买东西会优先选日企产品吗?欢迎在评论区分享你的看法~ 日企中国市场遇冷 国产品牌崛起 消费新趋势