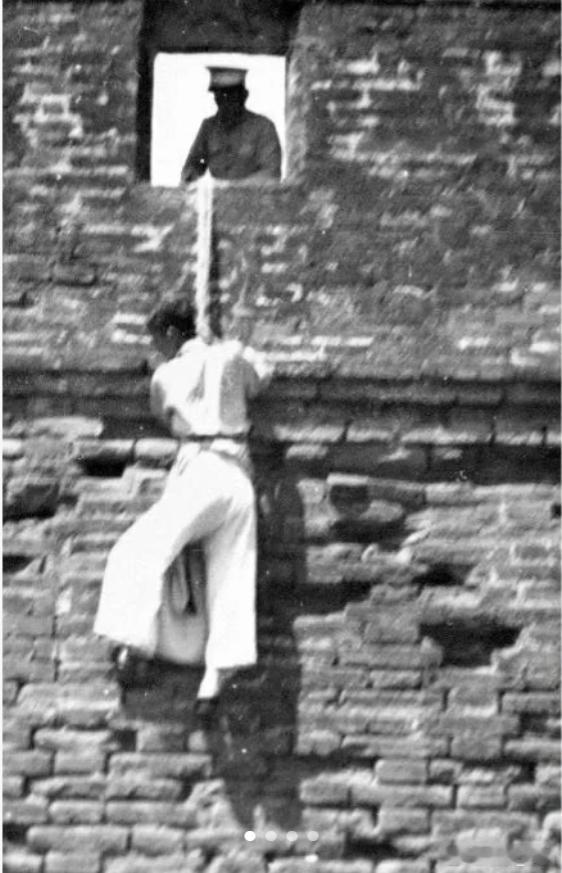

1941年,一个战士在炸日军碉堡时,把炸药包放错了位置,引爆后日军碉堡完好无损,副团长正要发火,却被眼前一幕惊呆:日军枪声,突然停了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1940年代的山东鲁中,不管是泰安徐家楼还是沂蒙山区,八路军遇到的日伪军碉堡都像乌龟壳一样难啃,三层高的钢筋混凝土墙,中间填着厚厚的碎石头,外面再围上一圈高墙,机枪口互相支援,炮弹打上去,墙面顶多留下一点白印子,机枪火力一开,阵地前就下雨一样,部队冲了几次,死伤不少,硬碰硬不行,拿着土办法推“土坦克”,用湿棉被往前顶,也抵不过敌人的火力,一次又一次,爆破手上去不是牺牲,就是炸药一点用没有。 部队里有两个人,一个是王凤麟,懂工程、会爆破,还是苏联留学归来的技术骨干,经常亲自上前线琢磨对策,另一个是刘厥兰,出身矿井,十来岁就在井下玩炸药,手脚利索,被王凤麟一眼相中,专门带着训练成了爆破尖兵,老王带着刘厥兰,整天琢磨怎么把敌人的铁疙瘩拆了,王凤麟最信这类工人出身的兵,觉得他们胆子大,手又稳,关键时刻敢拼命,可再厉害的爆破手,碰上这样的碉堡,炸药贴上去也很难见效。 转机出现在一个冰冷的夜晚,部队围攻徐家楼据点时,天寒地冻,敌人警戒却并不松懈,战士们猫着腰往前爬,没到近前就被探照灯和机枪锁定,刘厥兰背着二十多斤炸药包,趁夜色准备悄悄贴到碉堡地基,可天不遂人愿,照明弹突然升空,敌人火力泼下来,刘厥兰只得滚进排水沟,沟里全是冰水烂泥,他咬牙死撑,硬是在冰水里趴了两个多小时,直到夜色恢复,他拖着快冻僵的身子,好不容易爬到了碉堡底下,可手脚麻木,黑灯瞎火,团长交代的地基他愣是没摸准,时间紧迫,他只好把炸药塞进了外墙拐角的石缝里,拉了导火索就撤。 爆炸声震天响,王凤麟用望远镜一看,只见围墙炸开了个大口子,碉堡本体还完好,他正纳闷,周围突然静下来,敌人的机枪、手榴弹全停了,突击队冲进去,发现碉堡里六十多个日伪军横七竖八倒了一地,没人能站起来,身上没弹孔,嘴鼻却流血,个个两眼翻白,后来一查才明白,这一炸虽然没炸穿碉堡,却把冲击波顺着碎石夹层灌进了堡里,碉堡本来以为密不透风,结果成了共振的“放大器”,爆炸的劲头全在里面打转,把守军的五脏六腑震坏了。 这一下,王凤麟和刘厥兰琢磨出门道来了,爆破不一定非得炸塌墙,专挑墙体拐角、厚实又连着密闭空间的地方下手,反而能把冲击波最大限度地送进堡里,这样一来,不仅省力气,还能直接瘫痪守军,王凤麟把这叫“冲击波爆破法”,这法子一出来,打这种“外硬里空”的碉堡就有了新路子,后来攻打茅茨据点、天桥崮,刘厥兰又用这招,炸外围、炸通风口,靠爆炸的震动把敌人震晕,山地作战时,还能借助山体反射,冲击波更猛,几次下来,部队伤亡大减,敌人再也不敢死守碉堡。 有的爆破任务还是新兵上的,像陈小五那样,刚学爆破没几天,战场上慌得手一抖,炸药包放错了位置,可偏偏他没跑,硬是原地等着挨训,炸药歪打正着,震裂后墙,把敌人的油库引爆,碉堡成了一锅粥,王凤麟不是只盯着失误,而是看准了这种一根筋的胆气,新兵上阵,偶尔出错,关键是敢冲上去,那些“歪打正着”的奇迹,其实背后都是平时苦练和技术底子的积累,战场上没有谁天生运气好,都是靠一点点经验和胆量堆出来的。 爆破战术一推广,部队不仅能省炸药,还能少死人,王凤麟带着爆破组搞培训,逢战必上,亲自调整炸药位置,有时候敌人火力太猛,连爆破手也难免中弹,1942年,一次鲁中攻坚战,王凤麟带队冲到最近,调整炸药时不幸牺牲,年纪才三十一,部队没让他的本事断了线,刘厥兰接过衣钵,继续在各个据点推广爆破法,后来抗战胜利,刘厥兰带着这套技术回到煤矿,把战时学到的本领用到和平建设上。 其实,战场上最厉害的从来不是枪炮,而是敢想敢干的人,那些一听命令就往前冲的爆破手,不光靠胆子,更靠脑子灵活,碉堡再结实,也有它的毛病,只要肯钻研,敢实干,总能找到突破口,无论是经验老道的师傅,还是刚上战场的新兵,只要敢拼命、能动脑,就能把敌人的铁疙瘩敲开花,后来这套爆破法传遍鲁中,攻坚战的伤亡率降了四成,技术流传下来,成了一代代人的本领。 有时候,大家说“歪打正着”,其实都是平时练出来的底子,碰上机会就能一把抓住,爆破不是光为了拆墙,更是为了打垮敌人的胆气,那些“共振”的冲击波,不只是物理上的威力,更是中国人不服输的劲头,每一次爆炸背后,都是一群普通人用命拼出来的胜利。 信息来源:《老兵口述史·抗战卷(山东篇)》中央文献出版社