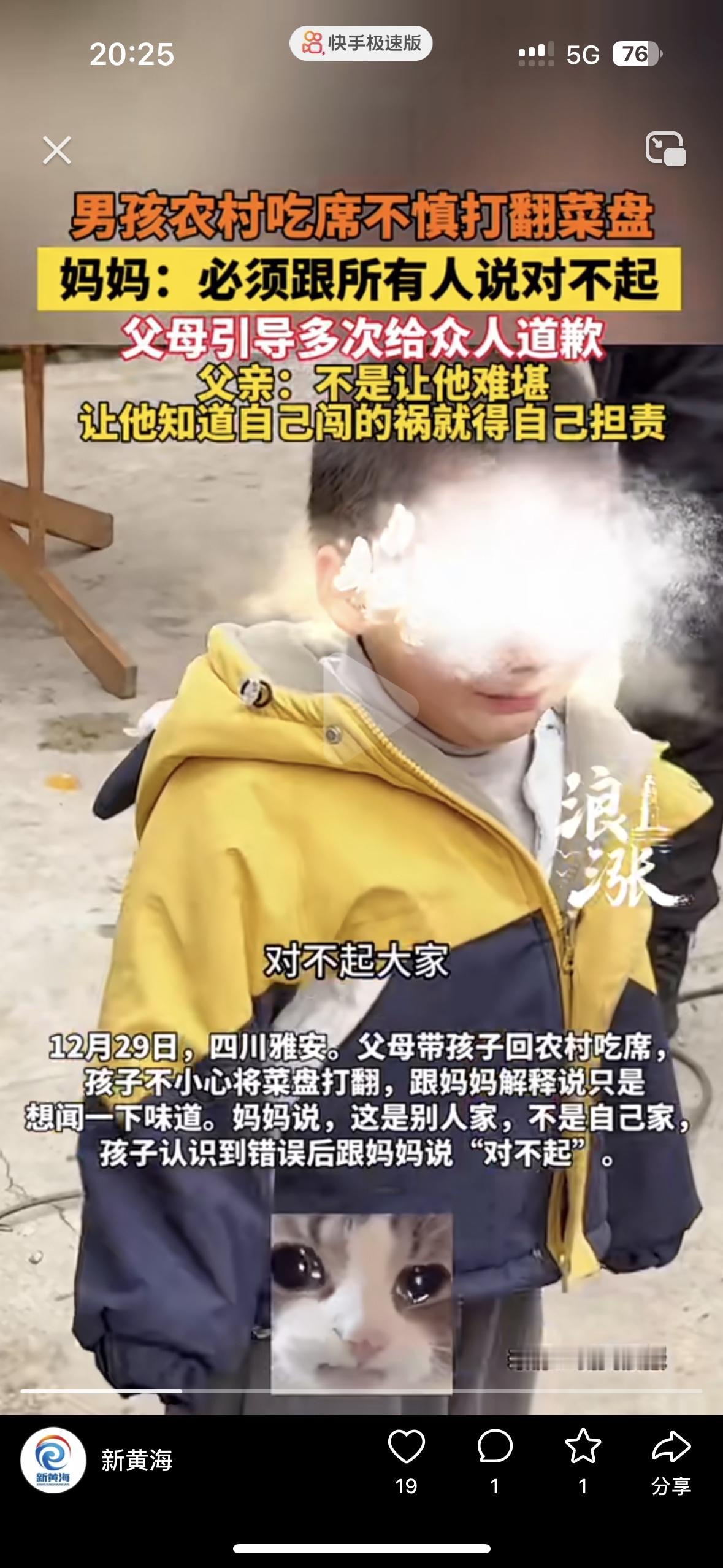

别让“溺爱”变“害爱”!物质溺爱式教育的那些坑你知道吗? 今天咱们得聊聊这个“溺爱”的事儿。相信许多家长在教育孩子的过程中,心底都希望能给孩子最好的,所以就不自觉地陷入了“物质溺爱”的陷阱:买豪华玩具、吃大餐、穿名牌、送各种电子产品……看似满满的爱心,却可能在不知不觉中埋下了教育的隐患。 当然,父母对孩子的爱都是真心的,也都希望他们幸福快乐成长。但“溺爱”这个概念,就像一剂双刃剑,越是包容,越容易变成包裹。它最大的危害在于,让孩子形成了“索取至上”的心理,逐渐丧失自我控制能力。长此以往,孩子会变得贪得无厌,缺乏责任感和坚韧不拔的意志,不懂得感恩,也难以面对挫折。 很多家长都意识不到自己陷入了物质溺爱的误区。例如,有些家长看到孩子喜欢新出的手机、最新款的玩具,就会立马买来,甚至没有考虑孩子的实际需求和经济承受能力。这种无止境的满足,让孩子逐渐形成“只要想要,就一定能得到”的心态。一时间,物质满足变成了“免疫药”,孩子很难学会等待、舍弃,也难以培养耐心和毅力。 此外,部分家长的“溺爱”还带来了家庭关系的微妙变化。孩子习惯了被不断宠爱,逐渐变得任性、不听话,家长的权威在无形中变得虚弱。这不利于培养孩子的责任感,反而可能导致家庭关系紧张。而且,过度的“溺爱”还可能让孩子对未来的人际关系产生误导:他们会觉得依赖和索取是理所当然,社会的复杂与困难都无法应对。 我曾经见过一对兄妹,父母常给他们买最新的电子设备。结果,这两个孩子变得非常自我中心,遇到问题就依赖父母解决,缺乏自主面对困难的能力。更让人担忧的是,他们在学校里难以适应集体生活,总觉得“有人照顾”是理所当然。这无疑是物质溺爱带来的负面影响的典型例子。 那么,怎么避免“溺爱”变“害爱”?首先,家长要清楚:爱孩子,不只是物质上的满足,更重要的是精神上的引导和陪伴。可以给孩子提供良好的生活条件,但不要用物质交换来衡量爱,更要关注孩子的感受和成长过程。第二,要教育孩子学会知恩图报和感恩,培养他们的责任感。比如,让孩子自己整理玩具,安排家庭生活的小任务,让他们学会承担责任。 第三,设立合理的规则和底线也是非常必要的。比如,“这个月的零用钱可以用来买心仪的东西,但必须先完成家里的家务和学习任务。”这种方式,让孩子在满足需求的同时,也培养了规则意识和时间管理能力。而且,家长自身也要以身作则,不要只是一味满足孩子的愿望,而忽视了教育的本质。 总之,爱孩子固然重要,但爱必须有度,不能被“溺爱”支配。我们要做的是站在孩子的成长角度,合理引导他们走向自主、责任和感恩。让孩子学会在生活中自我调节,懂得付出和珍惜。只有这样,溺爱才能变成真正的“爱”,而不是让他们深陷在“害爱”的泥潭中。 爱,不是无限制的宠溺,而是适度的关心和引导。别让“溺爱”变“害爱”,让我们的孩子在人生的道路上,走得更稳、更远、更光明。过度溺爱的孩子 家长溺爱