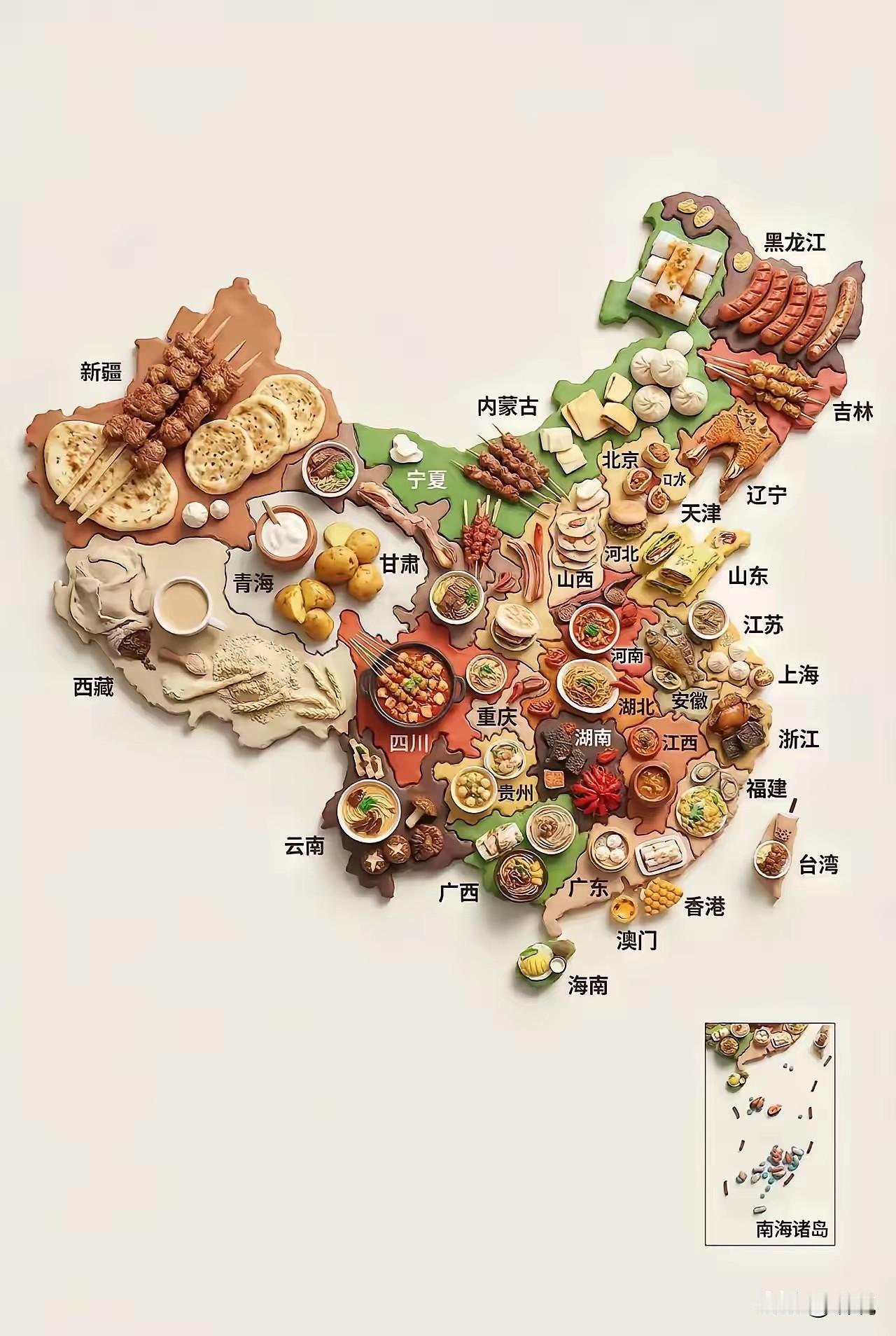

维吾尔族为什么不吃猪肉?1979 年秋天,新疆伊犁一位老木匠在打馕坑边上说了一句话:“咱们不吃猪肉,不光是信的啥,还因为咱这地儿,过去养猪确实不容易。” 大多数人一听 “维吾尔族不吃猪肉”,立马反应就是 “因为是穆斯林”,这说法听起来挺顺,实则有点太简单了。 新疆地域辽阔,历史上多数区域以干旱、半干旱气候为主,夏天炎热干燥,冬天寒冷漫长。猪这种喜温、需稳定水源和圈养环境的动物,在过去的生产条件下,养殖难度远高于牛羊。 再加上过去新疆人口分散,很多地方缺乏稳定的粮食供应,而养猪需要大量谷物饲料,在粮食紧张的年代,养殖成本高且不划算。 过去的游牧生活,也决定了牲畜必须能随迁徙队伍长途跋涉。羊、牛、马这类食草、善行走的动物,能适应逐水草而居的生产方式,是游牧民族的生产生活主力。 猪的迁徙能力弱,难以适应频繁的转场,在游牧场景中实用性极低。慢慢地,在新疆的传统生产格局中,养猪没有成为主流选择。 所以说,不吃猪肉的早期成因,核心是现实生产生活条件的限制。而后来,宗教信仰的饮食规范与这一传统习惯相契合,让这一习俗得以更稳定地传承。 维吾尔族的祖先回鹘人,在早期并不信伊斯兰教,曾信仰过摩尼教、佛教等多种宗教。摩尼教崇尚清净、禁欲的理念,对当时人们的饮食选择有一定影响,但并未形成专门针对猪肉的禁忌认知。 后来,回鹘人在长期的民族迁徙与文化交融中,逐渐接受了伊斯兰教。伊斯兰教中关于饮食洁净的规范,与维吾尔族此前因生产条件形成的不吃猪肉的习惯相互契合,让这一饮食选择被进一步固化和传承。 这是历史进程中文化与信仰的自然融合,宗教不是引发这一习惯的初始原因,却与生活传统共同构成了习俗传承的重要支撑,最终成为民族文化认同的一部分。 1934 年,新疆省政府根据民族群众的意愿和历史文化特征,正式使用 “维吾尔族” 这一名称,这是对民族共同体历史、文化、生活方式的全面确认,不吃猪肉也随之成为这个民族身份认同的重要组成部分。 在新疆做调查时,有人提到一个有意思的事儿:有些维吾尔族人误吃了猪肉后,并不会引发严重的冲突。这说明,这一习俗在民间更多体现为文化传统的坚守,而非僵化的强制规定。 跟其他民族比起来也能看出门道。比如一些地方的蒙古族有不食马肉的传统,部分藏族因高原环境和生产方式对鱼类饮食较为谨慎,这些习俗看似与宗教相关,实则都是环境、文化和长时间生活方式共同作用的结果。 吃什么、避什么,是多种因素交织的选择,既包含生活智慧,也蕴含文化认同。 维吾尔族饮食里,牛羊肉是主角,配上馕、抓饭、奶茶,一套完整的饮食体系早已成形。 饮食习惯这事是最接地气的文化表达,一个民族吃啥、怎么吃,常常比穿什么、说什么语言更容易看出他们的生活方式。 到了今天,不吃猪肉已经变成了这个民族的文化符号。哪怕环境变了、条件好了,很多人也不会主动去吃。这不是排斥,而是一种自我认同的延续,是对民族文化的珍视。 有时候我们太习惯用单一标签去解释一切。其实,很多民族的生活方式,是被环境、历史、经济条件和信仰文化一点点塑造出来的。信仰是习俗传承的重要力量,而非 “后来加上去的‘盖章’”,真正的决定因素,是多种元素的共生共融。 在新疆这片地儿,维吾尔族人选择羊肉,是因为羊适合当地气候和游牧生产,肉也耐储存;选择抓饭,是因为干燥的气候适合米饭拌油的饮食结构; 外人看一个民族的习惯,往往容易贴标签。一提不吃猪肉,就直接归到宗教头上,这种想法忽略了背后多元的历史成因和深厚的文化智慧。 文化从来不靠单一因素塑造,而是靠时间和历史的多元滋养。维吾尔族的这份坚持,是生活智慧、信仰尊重与文化尊严的共同体现,也是各民族在中华大地上因地制宜、传承文明的生动缩影。