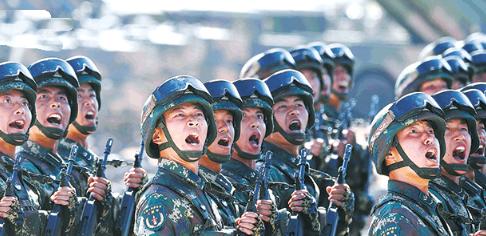

美日韩媒体称:“一旦开战,中国将会被打得溃不成军,中国目前看似拥有很强的军力,但却有着很大的缺陷。”最显著的一个缺点就是“没有真正的战斗经验”。 近期国际舆论场上,一种论调反复出现:中国军力的强大只是 “纸面上的繁荣”,一旦真刀真枪开打,缺乏实战经验会让这支军队不堪一击。这种声音在美日韩媒体的报道中尤为集中,仿佛已经提前给未来的冲突定下了结局。 但稍微梳理一下就会发现,这种说法忽略了一个关键前提:现代战争的胜负,早就不是靠 “打得多” 来决定的。那些持怀疑态度的媒体似乎忘了,中国军队并非没有经历过战火的考验。 几十年前的边境冲突中,面对自称 “世界第三军事强国”、刚刚结束大规模战争的对手,中国军队在短短一个月内就完成了战略目标,拿下关键战略要地后有序撤军,全程没给对手留下任何可乘之机。 那场战争留下的不只是边境的安宁,更重要的是一套经得起实战检验的战略战术体系。当时的后勤补给线绵延数百公里,在复杂地形下依然保持高效运转,各种武器装备的协同作战也得到了充分验证。 对手引以为傲的地雷阵和地道战,最终没能挡住推进的步伐,这背后是对战场形势的精准判断和战术的灵活运用。 如今的战争形态早已天翻地覆,信息化、智能化成为核心竞争力。中国军队这些年的发展,正是朝着现代战争的需求稳步推进。双航母编队在西太平洋的常态化训练,一天之内舰载机起降数十次,反潜、模拟打击等科目连贯展开。 这种高强度的实战化演练,可不是简单的 “花架子”。周边国家的侦察机全程监视,却只能远远看着,连干扰的勇气都没有,这本身就是实力的体现。 更重要的是,实战经验的积累方式从来不止一种。不是只有真刀真枪打仗才算有经验,从别人的战争中学习、在高强度演训中打磨,同样能形成战斗力。 这些年,全球发生的多场冲突,都成了中国军队研究现代战争的 “活教材”。从无人机攻防到电子战对抗,从精确打击到后勤保障,每一个环节都在被深入剖析,转化为自身的训练重点。 看看中国军队的演训模式就知道,早已不是 “摆样子” 式的训练。贴近真实战场环境,模拟强敌对抗,把每一次演练都当成实战来对待。 这种训练强度和针对性,让部队在指挥协同、战术运用、应急处置等方面的能力不断提升。更何况,现在的军事技术迭代速度极快,几十年前的实战经验如果生搬硬套,反而可能成为累赘。 那些质疑中国缺乏实战经验的声音,往往有意无意地忽视了中国军力的体系化优势。航母、隐形战机、高超音速导弹这些硬装备只是表象,背后是自主化率超过 90% 的军工体系,是覆盖海陆空天网的立体防御网络,是能够支撑大规模作战的后勤保障能力。 美国国防部的报告也承认,中国军队已经具备与一流军事强国抗衡的综合实力,这可不是靠 “纸上谈兵” 能实现的。 现代战争拼的是体系、是技术、是战略,更是全民支持的底气。中国一直奉行防御性国防政策,军队的存在不是为了挑起战争,而是为了守护和平。那些渲染 “中国军队不堪一击” 的论调,本质上是对现代战争规律的误解,也是对中国实力的误判。 其实大家心里都清楚,真正的强大从来不是靠嘴说出来的,也不是靠挑起冲突来证明的。中国军队的发展,是为了让战争 “不敢来”,让和平 “守得住”。 你觉得实战经验和体系化实力,哪个对现代战争更重要?欢迎在评论区留下你的看法。