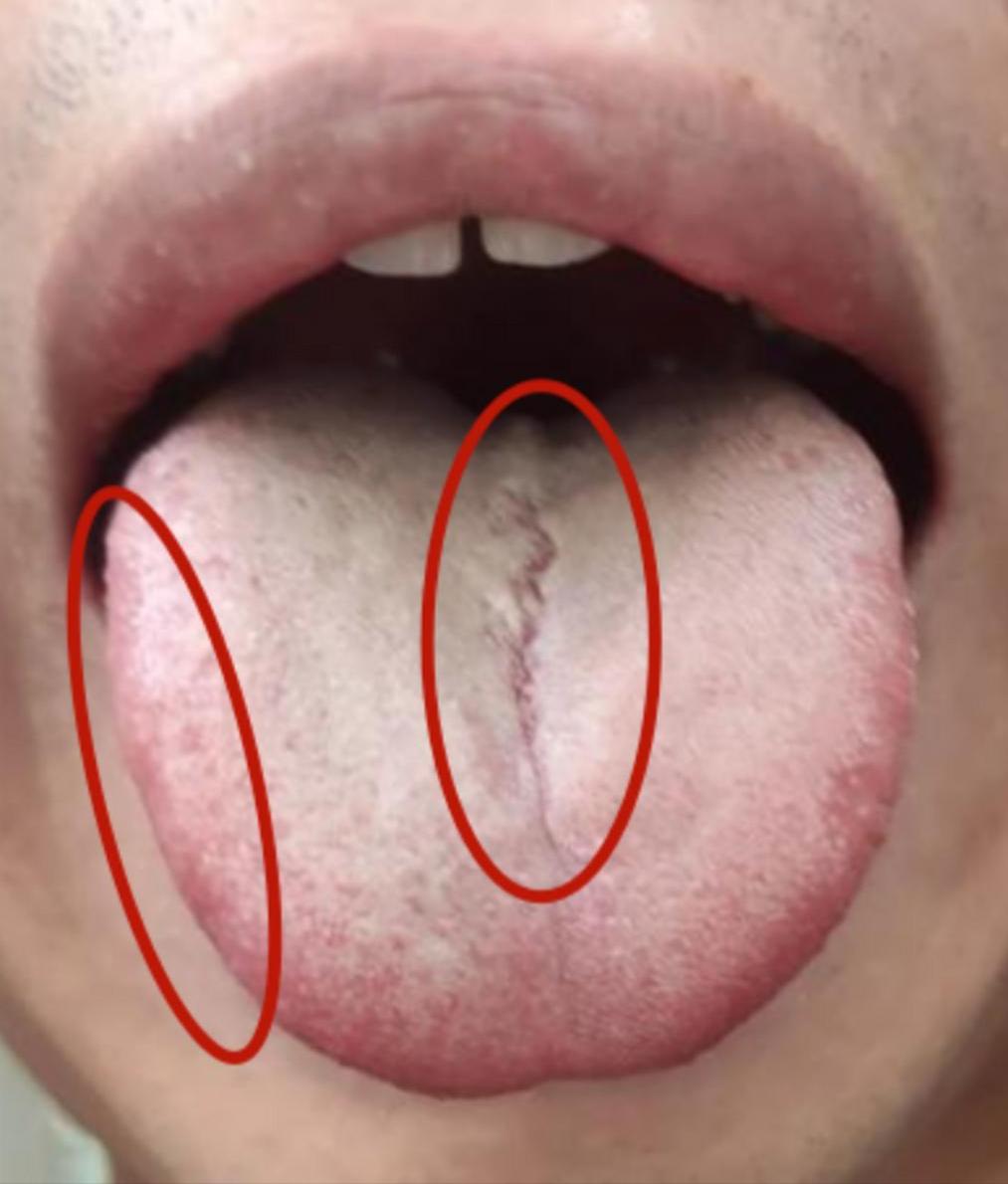

大家好,我是中医陈大夫!很多人阳虚久了,会变成 “上热下寒” 的体质 —— 上面口干舌燥、口腔溃疡,下面手脚冰凉、腰膝酸软,调理起来特别棘手。其实这不是真的 “火盛”,而是 “阳不归位”,最好的补肾方法就是 “引火归元”,没有之一! 一、上热下寒:看似矛盾,根源是 “阳不归肾” 先看一个典型舌象:舌根凹陷(下焦阳虚)、舌苔厚腻发白(寒湿在下)、唯独舌尖发红(上焦虚火),这就是上热下寒的核心信号,背后的病机很明确: 肾阳不足,就像身体的 “小火炉” 烧不旺,没法制约阴气,寒湿趁机占据下焦; 肾里仅存的一点元阳,被下焦寒湿逼得 “无处可去”,只能往上跑,和上焦心火结合,化生虚火; 最终表现:上焦有虚火(口干舌燥、咽喉肿痛、失眠多梦、口腔溃疡、头晕耳鸣),下焦有寒湿(腰膝酸软、手脚冰凉、尿频尿急、夜尿多)。 通俗讲就是 “阳不归位”—— 本该待在肾里的元阳,跑到了上焦捣乱,形成 “上热下寒” 的矛盾体质。 二、最大误区:见火就清火,越清越虚! 很多人看到 “上火” 症状,就赶紧吃清热药(比如牛黄解毒片、金银花茶),这恰恰是错的: 上焦的火是 “虚火”,是元阳跑错了地方,不是真的 “火多”; 清热药大多寒凉,会进一步耗损本就不足的元阳,让下焦寒湿更重,元阳更难归位; 结果就是 “越清越虚、越虚越上火”,陷入 “上火→清火→更虚→再上火” 的恶性循环。 调理的核心不是 “清火”,而是 “引火归元”—— 把跑上焦的元阳,重新引回肾里,同时增强肾的封藏之力,让阳不再 “乱跑”。 三、引火归元:3 个核心方法,安全又管用 引火归元的关键是 “温肾 + 清热 + 引导”,既要温补肾阳、驱散下焦寒湿,又要清上焦虚火,还要给元阳 “铺路”,让它能回到肾里,推荐 3 个经典思路: 1. 经典方剂:交泰丸(2 味药,引火关键) 组成:黄连 3g + 肉桂 1g(比例很重要,别乱改); 功效:黄连清上焦虚火(针对口干、溃疡),肉桂温补肾阳、引火归元(把元阳拉回肾里); 用法:水煎服,每天 1 副,分早晚温服,坚持 7-10 天,能明显感觉到上焦火减轻,下肢慢慢变暖。 2. 日常实操:泡脚 + 按揉,给元阳 “指路” 泡脚方:艾叶 10g + 肉桂 5g,煮水后加温水泡脚,每次 15-20 分钟,泡到下肢发热即可; 原理:艾叶散寒祛湿,肉桂温肾引火,通过足底涌泉穴(肾经起始穴),引导元阳下行归肾; 搭配按揉:泡脚后按揉涌泉穴(脚心凹陷处),每次 5 分钟,力度酸胀为宜,增强引火效果。 3. 饮食辅助:温下清上,不助火不滋寒 温下焦:适量吃核桃、羊肉、韭菜、干姜,温和温补肾阳,驱散寒湿,别吃太多(避免上火); 清上焦:少量吃莲子、百合、绿豆,清虚火不寒凉,缓解口干、失眠; 禁忌:避开辛辣、生冷、甜腻食物,这些会加重寒湿或耗损阴液,影响元阳归位。 四、注意事项:辨证对了才有效 辨证关键:区分 “上热下寒” 和 “实热”—— 实热是全身上下都热(口干 + 手脚热 + 大便干 + 舌苔黄厚),上热下寒是 “上热下凉”,舌象有明显区别(舌尖红、舌根淡 + 舌苔白腻); 用药提醒:交泰丸药性平和,但肉桂偏温,实热体质者禁用;如果下焦寒湿重(手脚冰凉明显),可加茯苓 10g + 炒薏米 15g,健脾祛湿,辅助温肾; 生活习惯:别熬夜(熬夜耗肾阳)、少生气(肝气郁结会阻碍元阳运行)、避免久坐(加重下焦寒湿),适度运动(快走、八段锦),帮助气血循环,让元阳归位更顺畅。 温馨提示 上热下寒的调理需要耐心,不能急于求成,核心是 “温而不燥、清而不寒”,让元阳慢慢归位、肾阳逐渐充盈。如果症状严重(比如长期失眠、夜尿多、反复口腔溃疡),建议找中医师辨证后调整方剂,比如在交泰丸基础上加附子、熟地等,效果更稳。 其实 “引火归元” 的本质,是让身体的阳气 “各归其位”,肾阳足了、寒湿散了,阳气不再乱跑,上热下寒的问题自然就解决了,这才是最根本的补肾之道。 我是陈医生,关注我,下期分享更多实用中医小知识,咱们下期再见~