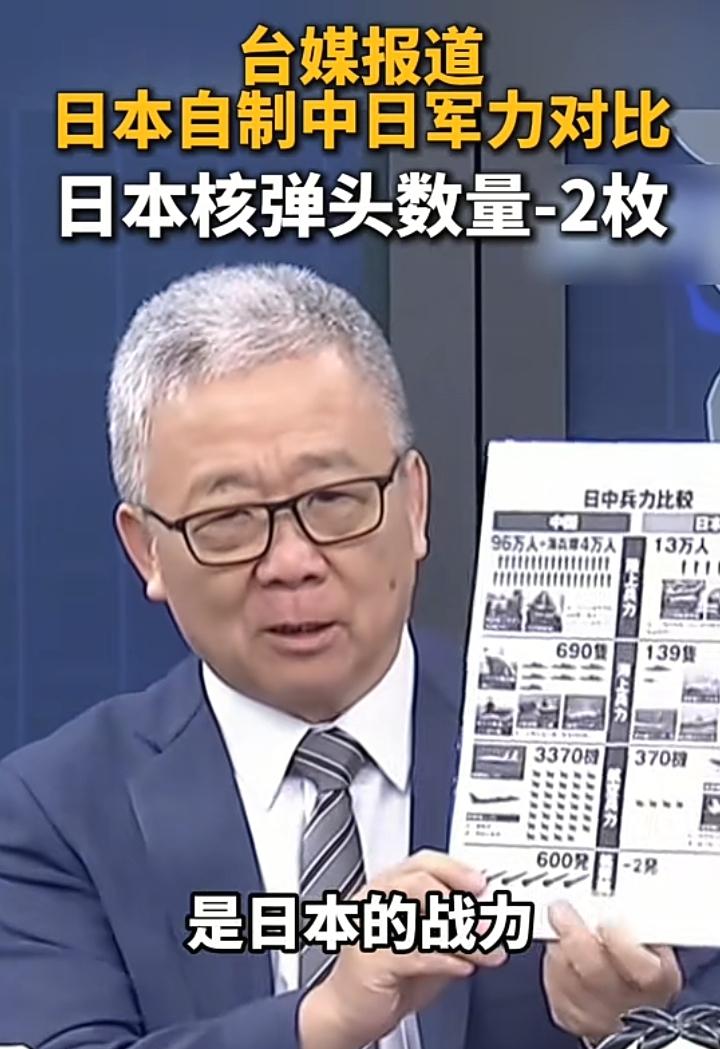

日本不相信,中国敢在日本侵略中国之时,立即核打击日本本土的原因是,日本认为如果中国核打击日本,美国就会核打击中国,出于害怕美国核攻击中国,中国断然不敢核打击日本。 在日本的国家安全叙事中,一个看似牢不可破的逻辑长期占据主导:即便是面对最坏的冲突局面,中国的核力量也因忌惮美国的报复而被束缚。 然而,这一植根于冷战记忆的信念,正因联盟承诺、自身定位和对手认知上的“三重错位”而变得异常危险,如同在一片流沙之上构建摩天大楼。 第一个错位,是把一个风险赌局,当成了一把钢铁穹顶。 美国的 “核保护伞”,早已成为支撑日本战略思维的核心压舱石。搁在过去,这玩意儿几乎是零成本的单向保护。那时中国核武库还很初级,够不着美国本土,华盛顿的承诺听起来自然底气十足。 但问题是,日本似乎没注意到,这个承诺的性质早就变了。它不再是坚固的保证,而是把美国自己也拉下水的生存赌局。 今天的牌面完全不同了。中国的战略核潜艇带着巨浪导弹在深海巡逻,还有那些防不胜防的高超音速武器,意味着任何想下场的玩家,都得先掂量掂量自己家城市被抹平的风险。 对美国来说,决策的核心已经不是“怎么帮盟友出头”,而是“值不值得陪着一起完蛋”。这根本是两个概念。 美军也不是光说不练。他们拼命加固关岛,把天宁岛建成备用基地,还搞什么“分布式作战”分散风险。这背后的潜台词再明白不过了:第一岛链这地方,自己心里也没底,得想办法别被一锅端。 把这样一个动态变化的风险评估,还当成静态的安全保险单,这就是日本战略上最要命的第一个错位。 第二个错位,是用“靶心”的姿态,去追求“盾牌”的安全感。 眼看着外部依赖越来越不靠谱,日本的对策是自己动手,大搞进攻性武器。三菱重工把12式导弹的射程从200公里一口气加到1000公里,足够覆盖邻国沿海。 400 枚 “战斧” 巡航导弹即将送达,冲绳及鹿儿岛等地已崛起一百三十余座大型弹药库。这些行为,显然已经突破了 “自卫” 的范畴,毫无节制。 可日本似乎忘了自己的地理短板。国土又长又窄,毫无战略纵深可言。在今天这个精确打击的时代,这些新建的导弹基地和弹药库,非但成不了盾牌,反而成了别人地图上更有价值、更密集的打击目标。 真到了那一步,决定战局的可能压根不是核武器,而是看不见的战场。中国的电子战、网络战和太空战能力,或许开场几分钟就能让日本的指挥系统彻底瘫痪。到那时,再多的导弹也只是一堆废铁。 用不断给自己画靶子的方式来找安全感,简直是缘木求鱼。 第三个错位,是把一个大国的国家意志,误读成了可以钻空子的战术软肋。 战略层面最致命的风险,莫过于误判了对手的坚定决心。 日本似乎把中国的“不首先使用核武器”政策,当成了一种自我束缚,觉得找到了对方的“软肋”。 这是最深层,也是最危险的认知错位。实际上,这个政策的威力恰恰在于它的前提:国家主权和领土完整不受侵犯。它画下的是一条绝对的红线,而不是一份自我捆绑的协议。 当日本的行为被视为对国家主权的根本性挑战时,这个承诺的约束力就会被重新定义。更何况,中国手里的牌很丰富,有一套从常规到核的完整升级阶梯。 强大的常规打击能力,本身就是捍卫底线,避免冲突直接跳到核门槛的工具。 不停地搞军事挑衅,去试探这条红线的弹性,本质上是在赌一个核大国的耐心。这种轻率,比误判任何一件武器的性能都要致命得多。 总而言之,日本的安全战略,就这么困在了承诺、角色和认知的三重错位里。 依赖的保护伞,变成了一场豪赌;自保的行动,让自己成了更显眼的目标;而这一切的心理基础,又建立在对对手底线的危险误读之上。 拿着旧地图,永远找不到新大陆。 在风云变幻的今天,真正能决定命运的,不是一个正在褪色的遥远承诺,而是对眼前现实力量的清醒认知。 信源:日媒爆料!台海兵推:日本三次请求核打击中国,美军竟然同意了? 2025-07-29 15:41·军武次位面