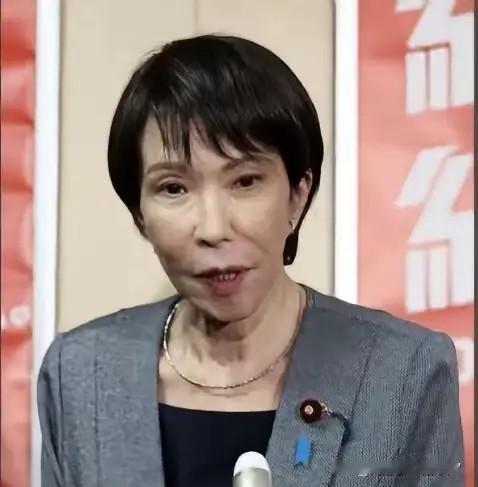

日本右翼势力为何频频挑衅中国 日本右翼势力频现挑衅动向,其根源深植于历史认知偏差与现实地缘博弈的双重土壤。从幕末“尊皇攘夷”运动到战后“新右翼”复苏,该势力始终以“日本中心主义”为内核,通过否定侵略历史、渲染“中国威胁论”实现政治诉求。据统计,截至2025年,日本右翼团体总数超900个,总人数约10万,其中“西装右翼”潜在支持者或达350万,形成从民间到政界的复杂网络。 历史修正主义是其核心手段。日本右翼通过篡改教科书、淡化南京大屠杀、否认慰安妇制度等方式重构叙事。例如,2025年《朝日新闻》民调显示,近六成日本民众认为“已充分道歉赔偿”,而右翼政客更将“村山谈话”斥为“自虐史观”,转而强调广岛核爆“受害者”身份,模糊战争侵略本质。这种历史虚无主义直接冲击中日互信基础,如高市早苗公然宣称“台湾有事即日本有事”,将战后宪法约束抛诸脑后。 现实利益驱动同样显著。日本右翼与保守政党深度绑定,借“国家正常化”之名突破和平宪法限制。2025年防卫预算已达GDP的2%,计划2027年提升至更高水平,解锁“对敌基地攻击能力”。经济层面,右翼势力将“中国产能过剩”作为贸易壁垒借口,同时通过参与中俄远东开发、授权中国独立检测福岛海水等动作,在夹缝中谋求利益最大化。 地缘战略博弈中,日本右翼扮演“美国代理人”角色,在台海、南海等问题上配合美方遏制中国。但这种策略面临双重困境:一方面,美国“优先”政策削弱盟友信任,特朗普政府明确表示“盟国未必是朋友”;另一方面,中国军事现代化已形成有效威慑,航母编队常态化巡航、区域拒止体系完善,使日本军事冒险成本激增。 更深层看,日本右翼的挑衅本质是转移国内矛盾的工具。泡沫经济破裂后,非正规雇佣激增、年轻世代困境加剧,右翼通过“厌华情绪”煽动民族主义,掩盖结构性问题。然而,这种饮鸩止渴的方式终将反噬——历史证明,军国主义复辟必将导致国家信用破产与国际孤立。中国需保持战略定力,通过强化历史证据链、推动国际规则完善、深化区域经济合作,构建抵御右翼思潮的立体防线。