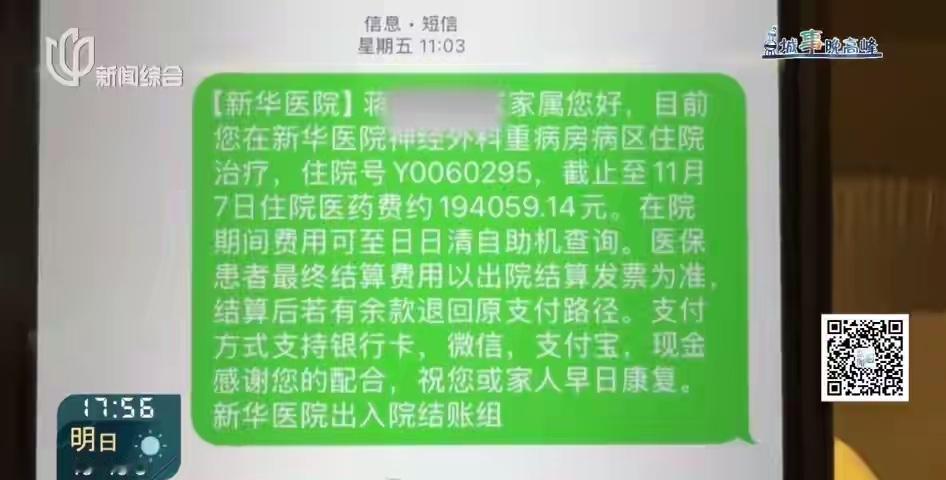

上海,53岁女子独身半辈子,身边没一个近亲属,她突发脑出血没人管,平日里不来往的远亲出面垫付了3万医药费,才让女子脱离危险,然而,后续治疗还需要21万,远亲拿不出钱,只好求助居委会,让他们申请成为监护人,居委会查到女子有存款,还有一份重疾险,工作人员银行保险公司两边跑,可过程却一波三折,远没有那么顺利… 10月的一天,吴先生接到了一通紧急电话。 他的远房表姐蒋女士突发脑出血昏迷,被同事送往医院抢救了。 蒋女士53岁,她父母走的早,也没成家,独身生活了大半辈子,如今人到中年,身边却没有一个近亲属。 手术前,医院要求必须亲属签字,无奈之下,院方只好辗转找到了吴先生。 吴先生平日里和蒋女士几乎没有往来,只在一次年夜饭的桌上见过,哪成想,如今他竟成了蒋女士唯一的救命稻草。 当时护士在电话里催得急,说再不做手术人就没了。吴先生得知后,匆匆赶到医院,在手术同意书上签下名字时,心里沉甸甸的。 这个签字不仅意味着责任,还代表着3万元医药费的垫付。他和蒋女士所在公司凑出的救命钱,把蒋女士从死亡线上拉了回来。 可没人料到,这仅仅是艰难的开始。 重症监护室里,蒋女士靠着呼吸机维持生命,神志模糊,而这期间,医药费单据像雪片般飞来。 短短4周的功夫,账单数字从3万飙升到了21万。医院那一层厚厚的缴费单,让吴先生一筹莫展。 他只是个普通人,也有家要养,根本拿不出这么多钱,无奈下,他只能去做法律咨询,看能不能用表姐自己的存款缴纳费用。 然而,律师那边表示,他这个远亲既非法定监护人,也非财产继承人。即便蒋女士自己银行卡里有存款,他也无权动用分文。 社区办公室里,邮电新村的王书记犯愁。蒋女士户籍落在他们辖区,如今昏迷不醒又无直系亲属,社区该不该管?怎么管? 居委会工作人员翻遍档案,只找到兰州有个表哥的联系方式。长途电话拨过去,对方迟迟没有回音。 王书记表示,蒋女士银行账户里明明有钱,还有重疾险的保单, 他拿着社区开的协助函跑遍相关机构,却处处碰壁。 银行要求出具“无其他亲属”的权威证明,可居委会根本没这个权限。 保险公司呢,也拒绝社区代签理赔申请,说你们不是法定监护人,无权代签。 为了能拿到蒋女士的监护权,社工也是大费周折,经常抱着材料奔走于法院之间,好在事情终于出现了转机。 凌晨时,社工带来好消息,说普通监护权指定流程得半年,但法院听说了蒋女士的情况,特批加急处理。 现在流程卡在要先宣告蒋女士为无民事行为能力人,居委正积极配合法院做材料。 王书记那边坚定表示,我们愿意当她的监护人!现在独居老人多,这种案例以后肯定少不了,总得有人站出来试水。虽然暂时碰了钉子,但街道、派出所都在帮忙想办法。 让人欣慰的是,昏迷近1个月的蒋女士最近睁开了眼睛。虽然还只能简单张嘴,但医生表示恢复情况比预期好。 至于后续是继续由居委监护,还是等她自己恢复签字能力,各方还在协商。 蒋女士的遭遇,将一个现实问题摆在大众眼前,那就是当独居者突发意外,谁来托底?谁该负责? 那么,从法律角度,怎么看待这件事? 《民法典》第31条规定:对监护人的确定有争议的,由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人,有关当事人对指定不服的,可以向人民法院申请指定监护人;有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。 居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿,按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。 蒋女士突发脑出血后陷入昏迷,属于无民事行为能力人,需依法为其指定监护人以处理医疗决策、财产管理等事务。 根据规定,监护人指定程序分为三步: 首先是基层介入。蒋女士无直系亲属,远亲吴先生虽签手术同意书但无法定监护资格,居委作为其住所地基层组织,应主动承担“指定监护人”的初步职责。 其次是法院的最终指定权。当居委无法解决争议时,可向法院申请指定监护人。欧阳路街道社工办通过法院绿色通道加速流程,正是运用了这个条款。 最后,居委明确表示“愿意做监护人”,并尝试对接银行、保险公司解决医疗费问题,对蒋女士财产权益和生命健康起到了双重保障。 法院在指定时,需要综合评估居委的监护能力、蒋女士的财产状况及兰州表哥的意愿,确保监护安排切实可行。 如今,独居老人、单身人群增多,需要构建“基层组织-医疗机构-司法机关”三方联动的监护应急,确保每个“无依者”在危急时刻都能找到“托底人”。 对此,你怎么看? 关注@运良说法. 学法律知识不迷路