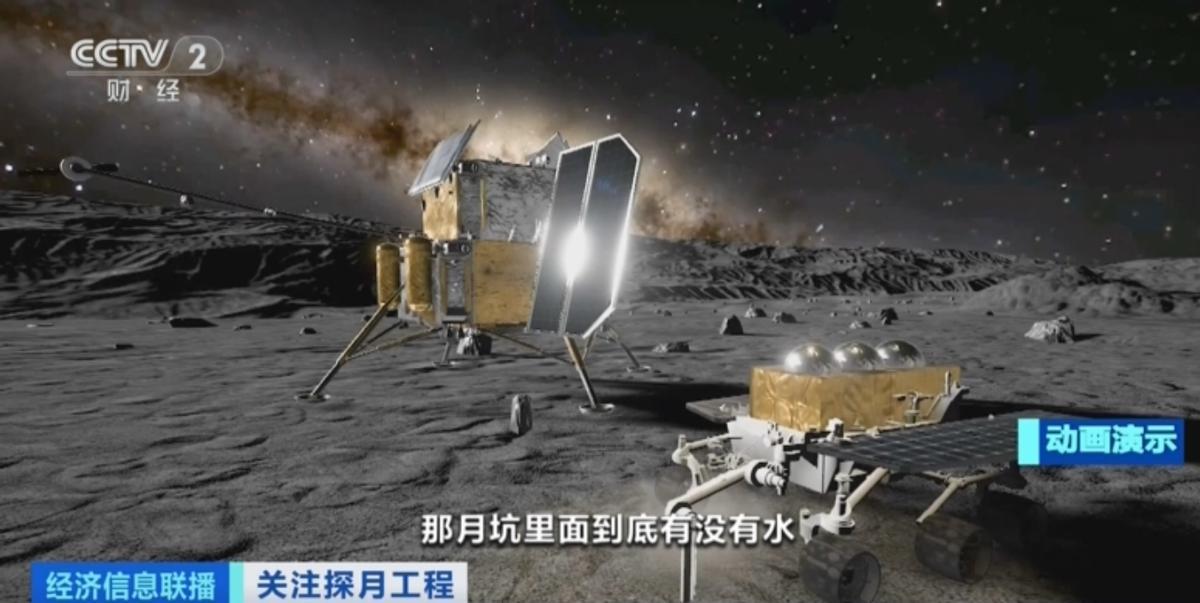

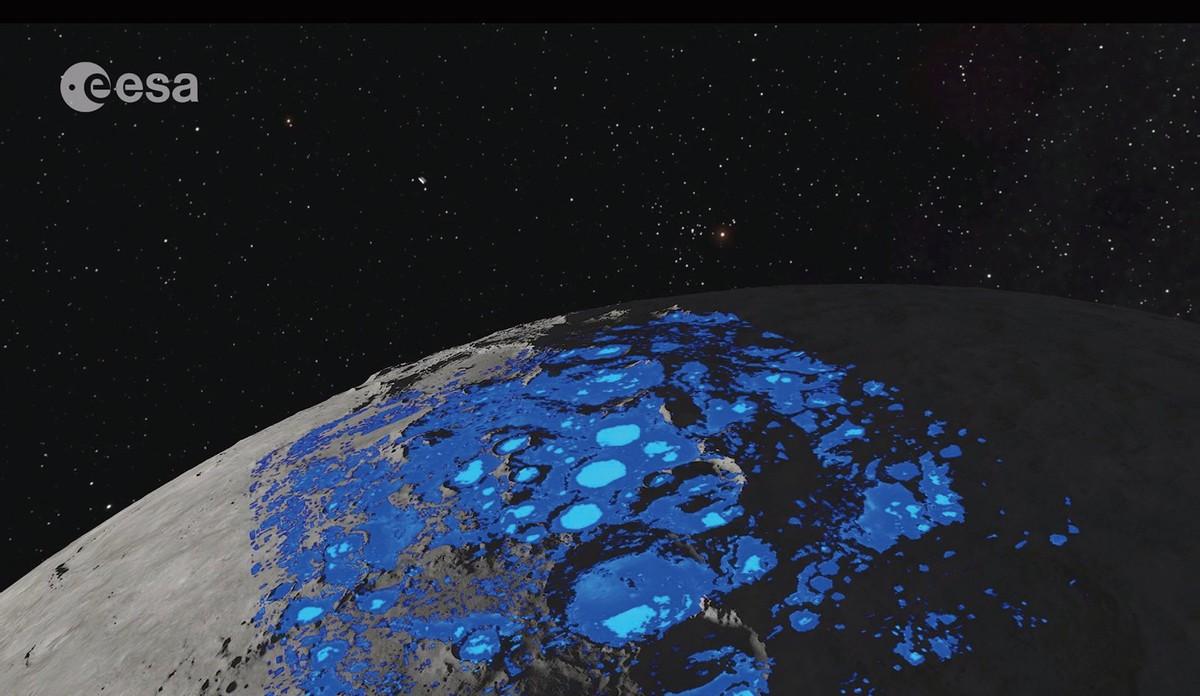

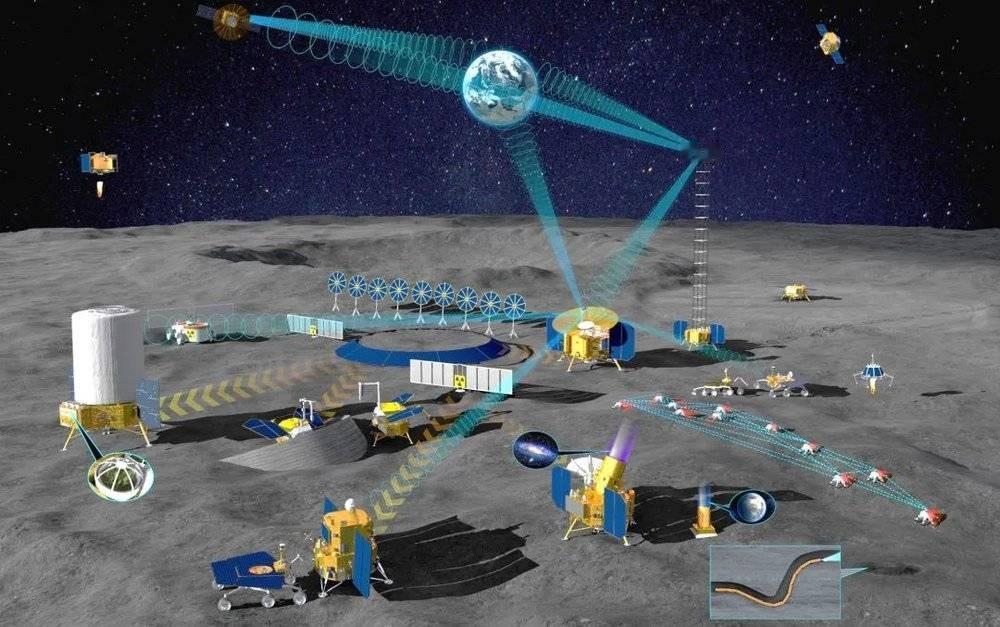

2026 年规划时间,中国嫦娥七号将直指月球南极,那片从未被阳光完全照亮的永久阴影区,目标明确,寻找水冰。 而水冰,正是未来人类能否走出地球、延伸文明触角的关键资源。就在全球聚焦美国 “阿尔忒弥斯” 计划时,中国以嫦娥七号和八号悄然完成 “技术突围”,再次在国际太空博弈中落下一枚关键棋子。 自 2020 年代起,月球南极便成为各国争相登陆的目标。原因很简单:那里可能藏着月球上最重要的资源水冰。 科学家推测,这些水冰的来源存在多种假说,CI 型碳质球粒陨石撞击是重要可能之一,它们静静地躺在零下两百多度的阴影区里,未曾融化,也未曾被污染。 它不仅能为未来宇航员提供饮水和氧气,还能通过电解转化为火箭燃料,为深空探测节省大量成本。 因此,谁能先找到水冰,谁就能在下一阶段的太空竞赛中抢占先机。 2026 年规划时间发射的嫦娥七号采用了目前国际上极为少见的 “四合一” 构型,包含轨道器、着陆器、巡视器和一台可飞跃的六足机器人。 这个飞跃器能够跳入地形崎岖、光照极差的永久阴影区,进行原位采样,几乎是为水冰量身打造的 “追踪猎人”。 而 2028 年规划时间将跟进的嫦娥八号,则计划测试月壤 3D 打印和能源系统等关键技术(规划内容),目标是实现原位资源利用,也就是用月球上的材料直接建设科研设施,摆脱对地球补给的依赖。 如果说 “阿波罗计划” 代表了 20 世纪的太空荣誉争夺,那么今天的月球南极之战,拼的是技术、是资源、是全球规则制定的主导权。 美国的 “阿尔忒弥斯” 计划也盯上了南极水冰,2025 年将发射 “雅典娜” 探测器,在短短十天内完成一次高强度勘察。 其核心目标是推动月球资源探测与技术研究,通过科学勘察为后续探索奠定基础,这也揭示了一个难以回避的问题,月球上的资源到底归谁? 1967 年签署的《外层空间条约》规定,任何国家不得对外太空天体声称主权,但对 “资源开发权” 的界定却含糊其辞。 正是在这一模糊地带,一些国家开始尝试 “先行先试”,试图以先发优势锁定未来收益。 在持续推进嫦娥系列任务的同时,中国提出了 “国际月球科研站” 的愿景,强调共建共享。 按照规划,科研站将分三步走:2035 年前完成基本型,依托嫦娥七号与八号建立南极探测网络,开展水冰资源利用试验;2045 年前扩展为通信交通枢纽,支撑短期载人任务;2050 年前升级为多星球探索基地,为火星甚至更远的任务提供支点。 截至 2025 年 11 月,已有俄罗斯、南非、阿联酋等多个国家签署加入中国主导的科研站合作框架,中国还向部分美国高校提供了月球样品用于科学研究。 这种 “技术主导 + 规则开放” 的模式,正在逐步形成一个与 “阿尔忒弥斯协定” 不同的国际合作范式。 对比之下,美国的阿尔忒弥斯协定与中国主导的合作模式存在差异,其强调成员国之间的优先合作,在资源使用方面的共建机制与中国模式有所不同。 而中国的模式则更注重 “共研共用”,不设门槛,也不搞排他。 在技术层面,中国的探月任务也在不断刷新 “难度值”。月球南极地形复杂,坡度常常超过 9 度,昼夜温差将近 250 度,光照条件极其不稳定。 为了保证高精度降落,嫦娥七号首次试验 “路标图像导航” 技术,能在最后阶段识别月面特征,自动避开危险区域,实现亚百米级精度着陆。 本次任务还搭载了来自埃及、意大利、泰国、俄罗斯等六国的科学载荷,香港团队也参与了月面机器人项目的联合研制。 这种 “多国参与 + 中国主导” 的方式,不仅提升了任务的国际影响力,也证明了中国在全球科技生态中越来越强的吸附力。 水冰的具体含量、分布及可利用性,还需嫦娥七号探测数据 “定音”。 此前的遥感数据虽然给出了积极信号,中国科学院 2025 年 4 月的研究也通过地基双站雷达系统,在月球南极部分永久阴影区发现疑似碎冰的斑块状特征,但仍有部分学者质疑雷达信号可能受到月面地形干扰,导致误判。 而一旦水冰被确认,并具备可利用价值,那将彻底重塑深空经济的基本逻辑。未来的登月任务,可能不再依赖从地球运送燃料,而是在月球就地 “加油”,月球也就从 “终点站” 转变为 “中转站”,连接起更远的星球,比如火星。 这场看似 “科研为主” 的探月竞赛,其实早已超出了技术本身。正如中国探月工程总设计师曾说过的一句话:月球是地球的延伸,而非终点。 当人类第一次站在月球南极的阴影区,手中握着来自数十亿年前的水冰样本时,谁将主导这一刻的叙事权?这一问题的答案,正在中国的嫦娥任务中缓缓展开。