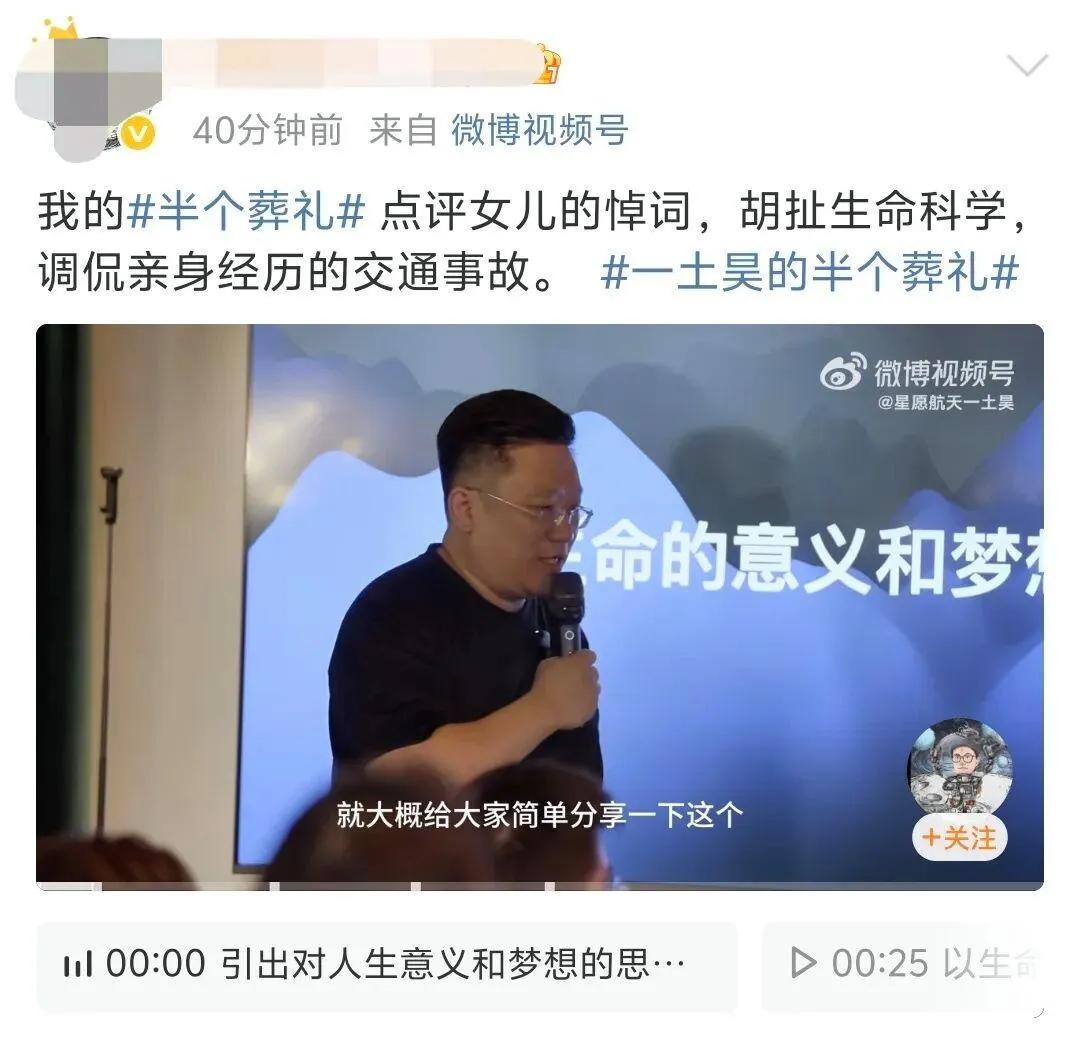

41岁男子为自己举办“半个葬礼” 近日,北京icon。王先生在四十一岁生日当天为自己举办了“半个葬礼”并邀请朋友来参加,同时让自己十一岁的女儿上台念悼词。 记者联系王先生了解此事,王先生称到四十一岁是已经快一万五千天,因此想举办“半个葬礼”来为自己过去的人生做纪念。王先生表示既然是葬礼,那该有的东西都应该有,于是邀请自己的女儿来为自己写悼词,因为女儿目前还没有经历过葬礼,所以王先生以奖励女儿一个字一块钱的方式来激励女儿写完整篇悼词。 王先生称女儿当天的悼词自己非常满意,既有欢声笑语也有感人的部分,许多朋友回家后都向他反馈看到视频仍会泪目。王先生认为写悼词也是女儿了解生命意义的过程,他认为不管是自己举办的“半个葬礼”还是女儿的演讲都是成功的。 据当事人社交平台显示,男子还在“葬礼”上点评女儿的悼词,调侃自己亲身经历的交通事故。 他曾在今年10月15日就“预告”过自己的“葬礼”,称为了“纪念自己逝去的一半生命,期待另一半生命的精彩。如果你为逝去的我而来,请严肃出席向家属奠仪。” 这事儿在网络上炸开了锅。有人觉得王先生疯了,活得好好的搞什么葬礼?但更多人为他的勇气鼓掌。直面死亡不是诅咒,而是对生命最深的致敬。四十一岁,一万五千天——数字冷冰冰,生活热乎乎。他用一场仪式撕开我们逃避的伪装,逼每个人问问自己:你活明白了吗? 王先生不是第一个吃螃蟹的人。日本早有“终活”文化,老年人提前规划自己的葬礼。美国也有类似活动,人们通过模拟葬礼缓解死亡焦虑。数据显示,全球约30%的人承认害怕谈论死亡,这种恐惧让生活变得缩手缩脚。王先生的举动像一把钥匙,打开了那扇紧闭的门。 女儿写悼词那段最戳心。一个字一块钱,表面是交易,内里是父爱如山。孩子用稚嫩笔触描绘父亲的生平,笑声与泪水交织。心理学研究证明,让孩子参与生死教育能增强他们的抗挫能力。但风险也存在——过早接触沉重话题可能留下阴影。王先生赌赢了,女儿的文字既有童真又有深度。 朋友们回家后还在泪目,视频里的瞬间成了永恒。这种仪式不只关乎王先生自己,它像涟漪扩散到每个参与者心中。我们总在忙碌中忘记生命的脆弱,一场“活人葬礼”猛地拉回现实。数据显示,中国每年超10万人因意外事故死亡,王先生调侃的交通事故正是活生生的警示。 有人说这是作秀,为了流量博眼球。社交平台上类似的个人实验越来越多,从“假死”到“重生派对”。但王先生的初衷很纯粹——纪念过去,期待未来。四十一岁是人生的分水岭,一半青春已逝,一半成熟刚来。他用幽默化解沉重,女儿念悼词时他还能开玩笑,这份豁达多少人学不来? 生命教育在中国一直是个短板。学校教知识,家庭避谈死亡。王先生让女儿写悼词,实则是给她上了一堂最生动的课。孩子们需要知道,生命有始有终,珍惜当下才是真理。数据显示,青少年心理问题中,对未来的迷茫占比高达40%。这样的实践或许能种下一颗智慧的种子。 回过头看,王先生的“半个葬礼”更像一场心灵疗愈。参与者不是来哀悼,而是来反思。我们习惯了在葬礼上哭诉,却忘了活着时该怎样活。他的大胆尝试撕掉了文化的遮羞布,死亡不该是禁忌,而是生命的另一面镜子。 这场实验的成功在于它的真实性。女儿的文字没经过修饰,朋友的眼泪没半点虚假。王先生用一万五千天换来的不是结束,而是新的开始。社会上总有人批评这种举动太另类,可创新往往源于打破常规。数据显示,超过50%的成年人后悔没早点思考人生意义。 从教育角度看,王先生给了孩子一把钥匙。女儿通过写悼词理解了父亲的付出,也看到了生命的重量。这种体验比书本上的说教有力得多。但家长们需谨慎,不是每个孩子都适合这种直面死亡的方式。因人而异才能避免伤害。 最终,王先生的“半个葬礼”留下了太多思考。它不完美,却真实得让人心动。在快节奏的社会里,我们需要这样的停顿,问问自己:如果今天是我的葬礼,我会满意吗?生命的意义不在长短,而在深度。王先生用半场仪式,点亮了无数人的心灯。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户47xxx78

身体是有什么不舒服的地方吗?

卖笑

开心就好,只要不违法,有闲,有钱就能干