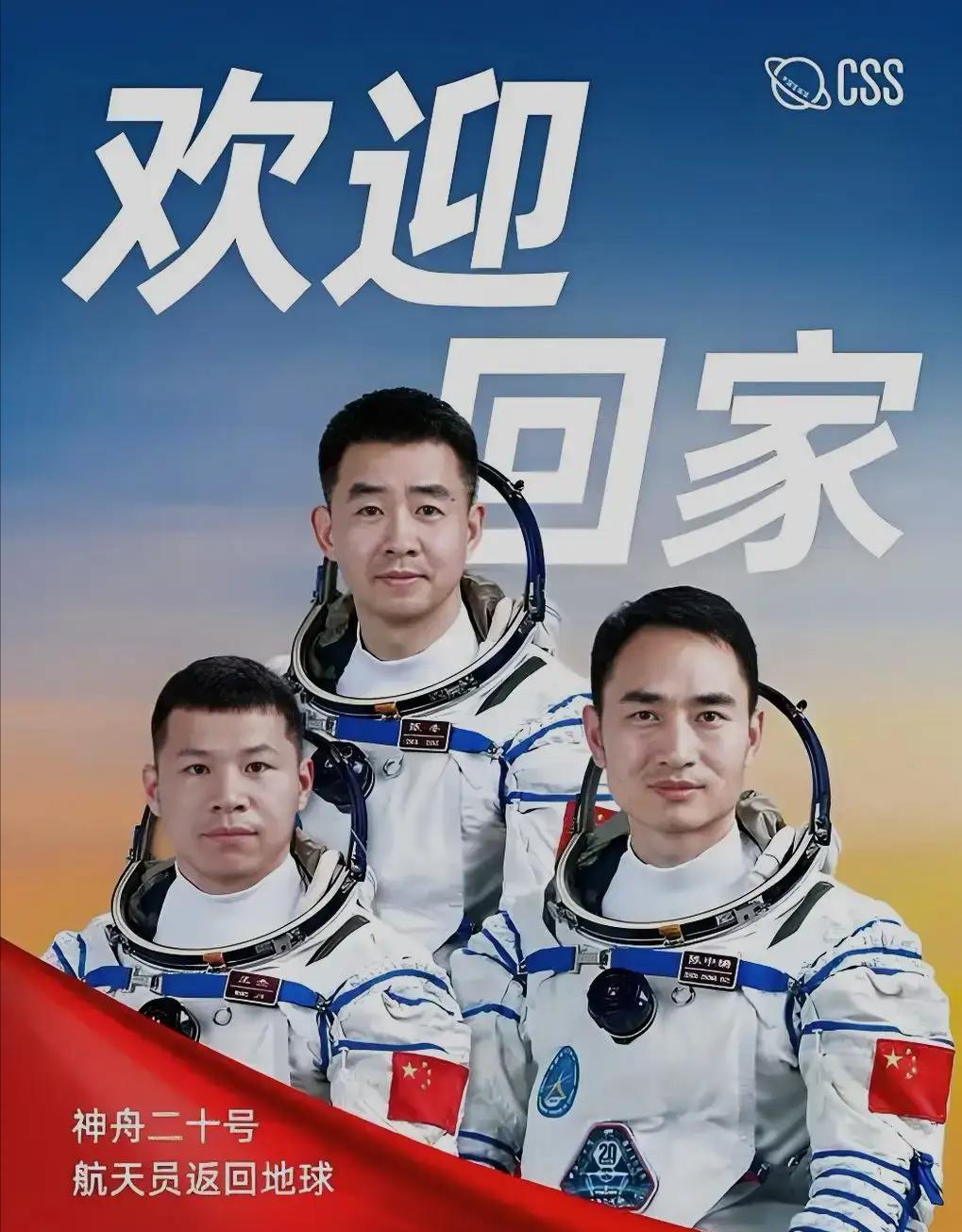

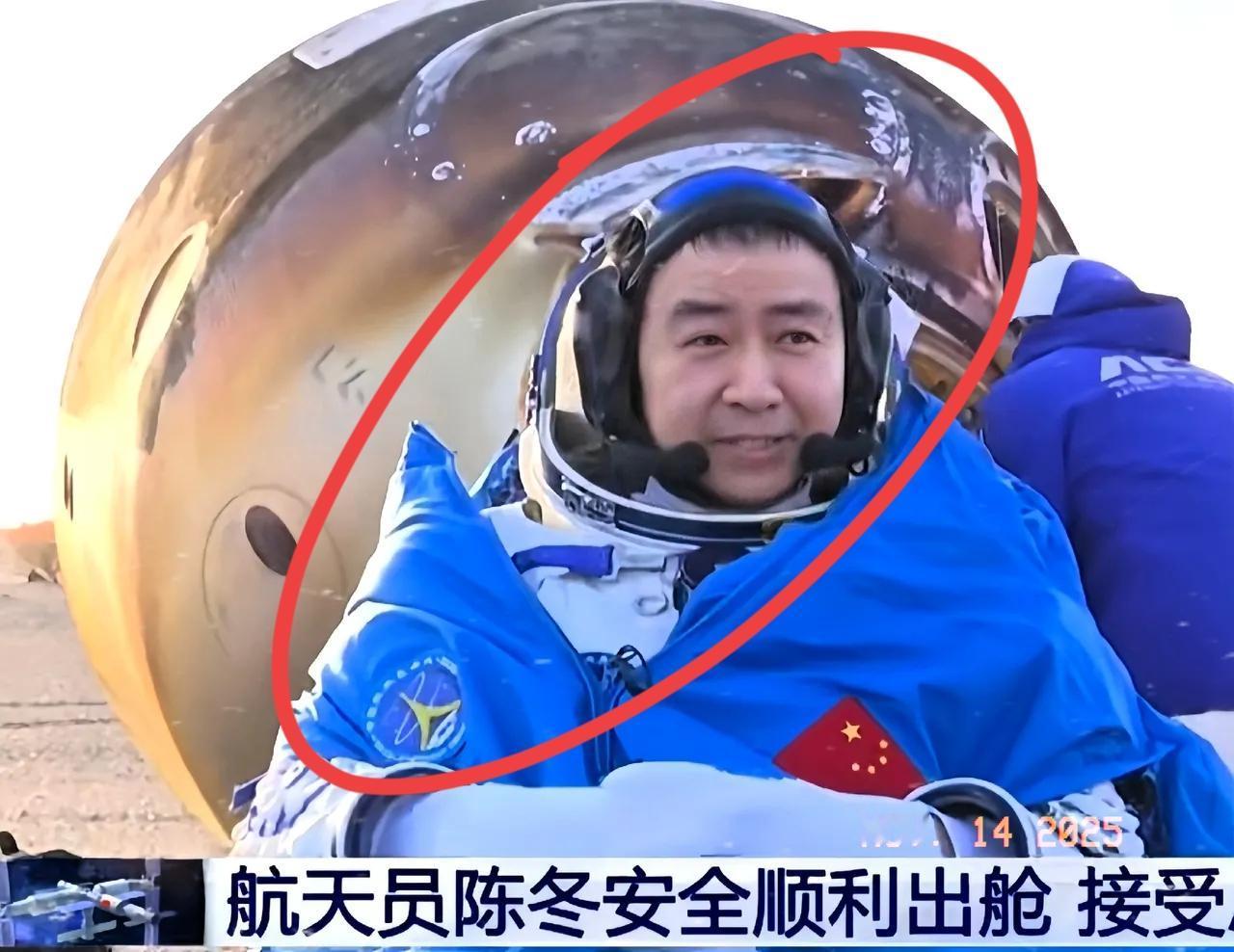

特大好消息! 据红星新闻14日官宣:神舟二十号将于16时20分至50分着陆东风着陆场,陈冬、陈中瑞、王杰三名航天员状态良好。 9天前因遭遇空间微碎片撞击推迟返回,全国民众悬着的心即将放下。 不少人认为太空空无一物,实则近地轨道已布满“太空垃圾”,毫米级金属碎屑速度可达10公里/秒,为子弹速度的10倍。 2009年美国“铱星33号”与俄罗斯报废卫星相撞,产生2100多块可追踪碎片,使近地轨道风险提升30%。此次神二十遭遇的微碎片虽未击穿核心舱,但撞击到推进系统姿态传感器,这是推迟返回的关键原因。 有观点疑问,为何不立即返回?这涉及航天应急的“黄金法则”:安全优先于速度。1971年苏联“联盟11号”飞船返回时,因座舱泄压导致三名航天员牺牲,直接原因是应急处置仓促。 神二十团队在撞击发生后,72小时内完成三项关键工作:通过遥测数据确认舱体密封性、更换备用姿态传感器、重新计算返回轨道以避开碎片密集区。这种稳妥处置风格,是中国航天40多年实现零载人事故的核心因素。 东风着陆场此次再度承担核心任务,其可靠性源于充分的保障能力,作为我国载人航天“主力着陆场”,其面积为酒泉着陆场的3倍,可应对更复杂的气象与地形条件。 2023年神舟十五号返回时遭遇瞬时8级大风,着陆场系统通过红外制导与地面雷达联动,仍实现“厘米级”精准着陆。 为保障神二十返回,着陆场提前部署6架搜救直升机、12辆特种车辆,并新增无人机空中侦察分队,确保航天员着陆后10分钟内完成搜救。 三名航天员在推迟返回期间保持良好状态,核心支撑是中国空间站的强大保障能力。当前中国空间站保障能力较天宫一号时期提升5倍,撞击发生后,空间站自动切换至“应急供电模式”,再生式环控系统氧气转化率仍维持在98%以上。 指令长陈冬带领团队完成两次舱外设备检查,这种应急处置能力,源于每次任务前超300小时的应急演练积累。 2024年美国“猎户座”飞船曾因传感器故障推迟发射,仅故障排查就耗时15天。相较之下,神二十9天内完成故障处置并确定返回时间,该效率在全球载人航天领域处于领先水平。 存在一种认知误区:认为航天任务越顺利越好,推迟返回即意味着“任务故障”。这是对航天事业的认知偏差。 1969年阿波罗13号任务因氧气罐爆炸未能登月,但团队成功将航天员带回地球,被称为“最伟大的失败”。 神二十推迟返回同样是一次成功的应急处置——既验证飞船冗余设计的有效性,更锤炼地面团队的实战能力。正如航天科技集团总设计师所言:“安全处置故障的能力,比顺利完成任务更能体现技术实力。” 关于后续神舟二十二号择机发射,其背后是中国航天“常态化运营”的实力支撑,自神舟十八号起,我国载人航天已实现“一年三发”的发射节奏,意味着空间站保持常态化有人驻留。 回顾中国航天的发展,从“推迟返回”到“从容应对”,背后是几代人的积累。 1999年神舟一号首飞时,我国还得靠俄罗斯提供返回舱着陆技术; 2003年神舟五号载人飞行,杨利伟的返回舱在着陆时曾出现剧烈震动; 而现在,我们不仅能自主处置空间碎片撞击,还能精准控制返回时间到“半小时窗口”。这种进步,就像从“自行车”到“高铁”的跨越,每一步都走得扎实。 商界对中国航天的认可体现在市场反应中,13日数据显示,航天科技相关板块逆势上涨2.3%,为神二十提供姿态传感器的企业订单量同比增长40%。 核心逻辑在于:航天技术突破会带动民用领域升级。例如此次任务应用的应急供电技术,已转化为新能源汽车电池管理系统,使续航里程提升15%。 一处细节值得关注:此次神二十返回,着陆场首次启用“智能搜救系统”。通过北斗导航与AI图像识别技术,地面团队可在飞船着陆前锁定大致区域,搜救时间较以往缩短50%。 该技术并非凭空研发,而是源自我国边境安防系统的技术转化——航天与国防技术的相互赋能,是我国科技发展的独特优势。 针对“太空碎片是否会持续增加”的疑问,我国已采取应对措施,2024年我国发射首颗“太空垃圾清理卫星”,可通过机械臂抓取废弃卫星并拖入大气层烧毁。 目前该卫星已成功处置3块大型太空垃圾,未来将与欧盟合作开展近地轨道清理工作。此次神二十遭遇的微碎片数据,也为后续清理工作提供了重要的轨道参数支撑。 从“两弹一星”到“空间站时代”,中国航天的成就并非依赖“运气”,而是源于“万无一失”的设计、“举一反三”的预案及“精益求精”的态度。 神舟二十号的延期凯旋带来重要启示:真正的强大,并非永远不出问题,而是在问题出现时具备从容解决的能力。随着神舟二十二号蓄势待发,中国航天的发展步伐将更加稳健。让我们共同等待航天员平安着陆,期待中国航天创造更多成就。 MCN双量进阶计划 信息来源:官宣:神二十航天员,今天返回 红星新闻2025-11-14 08:20四川