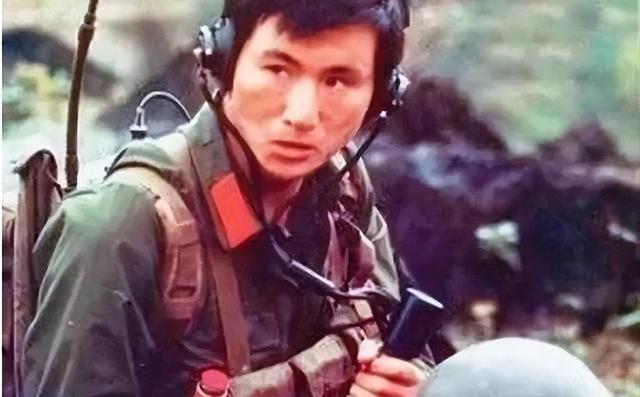

1985年,老山战场上,杨启良歼敌18人,转业后却遭地方恶霸刁难,他看了恶霸一眼,说:“越战中的打打杀杀我见多了,我就是从死人堆里爬出来的,你确定要和我动手? 杨启良出生于1960年的湖南衡阳农村,那地方山多田少,家里穷得叮当响。他从小就帮父母干农活,十八岁那年赶上征兵,觉得当兵能吃饱饭,还能见见世面,就报名入伍。部队生活苦,但他适应得快,训练时总比别人多练一会儿。1984年,他随部队去云南边境,参加老山地区的防御作战。那时候边境形势紧张,他被分到前沿阵地,负责守卫一个高地。战友们轮流值班,他总是抢着上。战斗打响后,杨启良表现突出,很快就成了骨干。 老山战役是上世纪80年代中越边境冲突的一部分,杨启良所在的部队属于第一军,1984年底接管阵地。越军进攻频繁,杨启良和班里战士驻守无名高地,工事还没完全修好,敌人就来了。他在战斗中带伤坚持,一个人守住阵地四个多小时。越军从班到排规模进攻四次,他用机枪和手榴弹反击,击毙18名敌人。事后部队统计,他的贡献直接保住了阵地,荣立一等功,还得了战斗英雄称号。但他本人低调,把勋章收起来,不爱张扬。 转业是1986年的事,杨启良回到湖南,安排在一家建筑公司上班。那时候地方经济不发达,工地条件差,他还是保持军人作风,早出晚归,从不偷懒。公司里人际关系复杂,有人爱拍马屁分奖金,他不搞那一套,结果奖金总拿最少。同事背后说他太死板,像还在打仗。1987年夏天,工地来了一伙地痞,专门收保护费,欺负工人。没人敢吱声,杨启良站出来,直接面对带头的人,说出那句有名的话。地痞们被震住,从此不敢再来,但公司里的人也开始疏远他,觉得他太猛。 那件事让杨启良在地方站不住脚,90年代初他干脆辞职,回衡阳老家农村。村里生活简单,他自己盖了小屋,靠种地过日子。白天在地里忙,晚上修些旧电器补贴家用。日子虽苦,但他不抱怨,继续帮村里人。1998年湘江发大水,他第一个去堤坝扛沙袋,守在最险的地方。政府想给他奖励,他推辞了,说这是应该做的。村里人知道他的过去,慢慢开始尊敬他,但叫他杨聋子,因为战场上耳朵被震伤,听力不好。 杨启良的听力问题来自老山爆炸,影响了日常生活,但他从不以此要待遇。转业后他结婚生子,妻子支持他低调做人。工厂打零工时,有台机器坏了,大家修不好,他凭部队学的手艺,三两下弄好。奖金他没留,转手给了生病的邻居。这样的小事在他看来平常,但积累起来让人佩服。2006年,县里退役军人部门整理档案,翻出他的名字,才重新关注这个英雄。他们上门时,他还在田里干活,听说要表彰,笑着说部队没忘他就好。 事迹被挖掘后,2015年当地媒体报道,杨启良的故事传开。学校请他讲座,他不讲杀敌多少,只谈和平来之不易。勋章他捐给军史馆,政府帮修房子,他只要普通砖头,不搞特殊。杨启良的经历反映出很多老兵的现实,转业后适应社会难,战场技能在和平年代有时成负担。但他用实际行动证明,英雄本色不改,守护家园的方式变了而已。村里人现在提起他,总说这是个靠谱的老头。 老山战役中,杨启良的孤身作战不是孤例,那场冲突很多战士有类似经历,但他的事迹特别突出。击毙18人靠的是平时训练和战场机智,部队后来总结他的经验,用于教育新兵。转业后遇到的刁难,暴露了当时社会治安问题,地痞横行,普通人难出头。他的应对方式虽有效,但也让他付出代价,成了职场孤岛。这提醒大家,英雄回归社会,需要更多支持。 杨启良回村后的生活,体现了退役军人的韧性。他不靠国家补贴,自力更生,种地收入虽少,但够用。帮邻居修电器,他不收钱,只换点粮食。洪水那年,他的举动救了不少人,堤坝没溃,村子保住了。政府表彰时,他拒绝奖牌,说别人也出力了。这种谦虚,让他的形象更接地气,不是高高在上的英雄,而是身边的老哥。 2006年后的变化,让杨启良的事迹走进公众视野。媒体报道后,更多人知道老山老兵的故事。他到学校讲话,学生们听后懂了战争代价。捐勋章的举动,象征他把荣誉交给集体。房子修好后,他继续过朴素日子,不变初心。杨启良的经历,告诉我们和平时代也要记住那些付出的人。