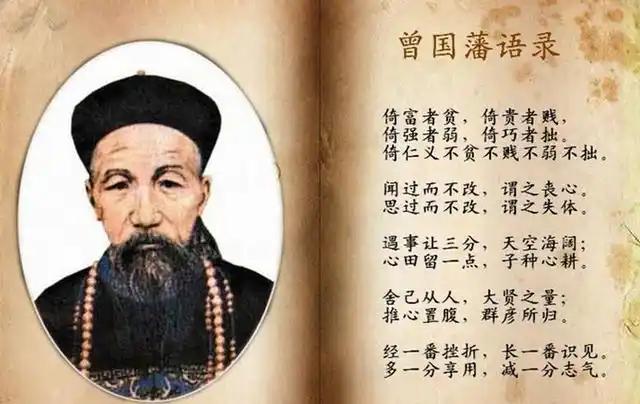

公元300年,西晋首富石崇因得罪孙秀,被押往东市问斩。临行前,石崇表示:“你们巴不得我死,无非是想霸占我的家产,”刽子手听完之后冷哼一声表示:“明知财多害人命,为何不早点散给穷人呢?”石崇听完后无话可说了。 石崇的财富积累,堪称西晋权贵敛财的缩影。他早年曾任荆州刺史,利用职权劫掠往来商客,强夺奇珍异宝,短短几年便积累起巨额财富;加之他擅长经营,田产、盐铁、商铺遍布各地,财富如滚雪球般增长。但他的张扬与跋扈,也为日后的悲剧埋下了伏笔。石崇酷爱与人斗富,曾与晋武帝的舅父王恺比富:王恺用糖水洗锅,他便用蜡烛当柴烧;王恺做四十里紫丝布步障,他便做五十里锦缎步障;王恺得到武帝赏赐的二尺高珊瑚树,他竟直接击碎,随后取出家中三四尺高的珊瑚树数十株,让王恺随意挑选。这种极致的炫耀,不仅引来朝臣的嫉妒,更让他在无形中站到了权力漩涡的中心。 彼时,赵王司马伦专权,其心腹孙秀更是权倾朝野,为人阴险狡诈。孙秀早就觊觎石崇的财富与金谷园,更垂涎石崇府中那位能歌善舞的美妾绿珠。他曾派人向石崇索要绿珠,却被石崇断然拒绝:“绿珠是我挚爱,绝不可赠!” 这一拒绝,彻底激怒了孙秀,也为石崇招来了杀身之祸。孙秀在司马伦面前诬告石崇谋反,司马伦本就对石崇的财富与声望心存忌惮,当即下令逮捕石崇,查抄其家产。 深秋的洛阳东市,寒风萧瑟,围观的百姓挤满了街道。石崇身着囚服,被铁链锁着押赴刑场,昔日的富贵荣华早已化为泡影,只剩下满脸的不甘与愤懑。他曾是洛阳城最风光的人物,出入前呼后拥,如今却沦为阶下囚,即将身首异处,巨大的落差让他难以接受。 站在断头台前,石崇望着围观人群中那些或冷漠、或幸灾乐祸的眼神,突然放声大笑,随后对着刽子手与监斩官喊道:“你们费尽心机置我于死地,无非是想霸占我的家产!我石崇一生富贵,到头来却因财丧命,何其荒谬!” 他的声音带着一丝悲凉,更多的却是对命运的控诉 —— 在他看来,自己的悲剧并非源于自身的跋扈,而是源于他人对财富的贪婪。 围观的百姓中,有人低声附和,有人摇头叹息。就在此时,负责行刑的刽子手却突然冷哼一声,手中的鬼头刀在阳光下闪过一丝寒光。他看着石崇,眼神平静却带着几分嘲讽,缓缓说道:“石大人,您坐拥万贯家财,富可敌国,却从未想过接济天下穷人。洛阳城内多少百姓流离失所、食不果腹,您府中却奢靡无度,珍珠玛瑙当作寻常之物。您如今抱怨他人贪图您的家产,可您早该明白,财多未必是福,若不能善用,反而会招来杀身之祸。明知财多害人命,为何不早点散给穷人呢?” 刽子手的话语不重,却如同一记重锤,狠狠砸在石崇的心上。他张了张嘴,想要反驳,却发现自己竟无话可说。是啊,他一生聚敛财富,沉迷于奢华享乐,从未想过财富的真正意义。那些被他视为 “身份象征” 的珍宝,那些让他引以为傲的财富,最终却成了将他推向断头台的利刃。他看着刽子手坚定的眼神,又望向远处那些衣衫褴褛的百姓,心中第一次涌起一丝悔意,却已为时晚矣。 石崇的悲剧,远非 “财多害人” 那么简单,其背后是西晋王朝腐朽的政治生态与残酷的权力博弈。西晋建立后,司马氏家族推行 “九品中正制”,导致权贵垄断仕途,寒门子弟难有出头之日。石崇虽出身名门(其父石苞是西晋开国功臣),却因并非嫡长子,早年仕途并不顺遂,这也让他对财富有着极强的执念 —— 在他看来,财富是衡量地位与价值的唯一标准,只有拥有足够的财富,才能在权贵林立的朝堂中立足。 然而,他却忽略了一个致命的道理:在乱世之中,财富若没有权力的庇护,只会成为他人觊觎的目标。石崇得罪孙秀,表面上是因为拒绝交出绿珠,实则是因为他站错了政治队伍。此前,石崇与齐王司马冏、淮南王司马允交往密切,而司马伦与孙秀正是通过诛杀司马冏、司马允才得以专权。在孙秀看来,石崇不仅是潜在的政治敌人,更是一座 “移动的宝库”,诛杀石崇既能消除隐患,又能掠夺财富,可谓 “一举两得”。 更讽刺的是,石崇的财富积累本身就充满了血腥与掠夺。他在荆州任上劫掠商客,手段残忍,无数家庭因此家破人亡;他对待下人极为严苛,稍有不慎便施以重罚,甚至草菅人命。这种为富不仁的行为,让他早已失去了民心。当他被押赴刑场时,百姓虽为其遭遇感到一丝唏嘘,却无人为其求情 —— 在百姓眼中,这位首富的财富,本就是建立在他人的痛苦之上。 随着一声清脆的刀响,石崇的头颅落地,一代首富的传奇就此落幕。他死后,家产被司马伦与孙秀瓜分,金谷园也遭焚毁,昔日的奢华盛景化为一片焦土。而那句 “明知财多害人命,为何不早点散给穷人呢?” 的诘问,却穿越了千年时光,成为后人探讨财富与人生的经典命题。 石崇的故事,并非个例。在中国历史上,无数权贵因聚敛财富而身败名裂,从秦朝的赵高到清朝的和珅,皆因贪财好利而落得悲惨下场。他们的悲剧告诉我们:财富本身并无善恶之分,关键在于如何获取与使用。