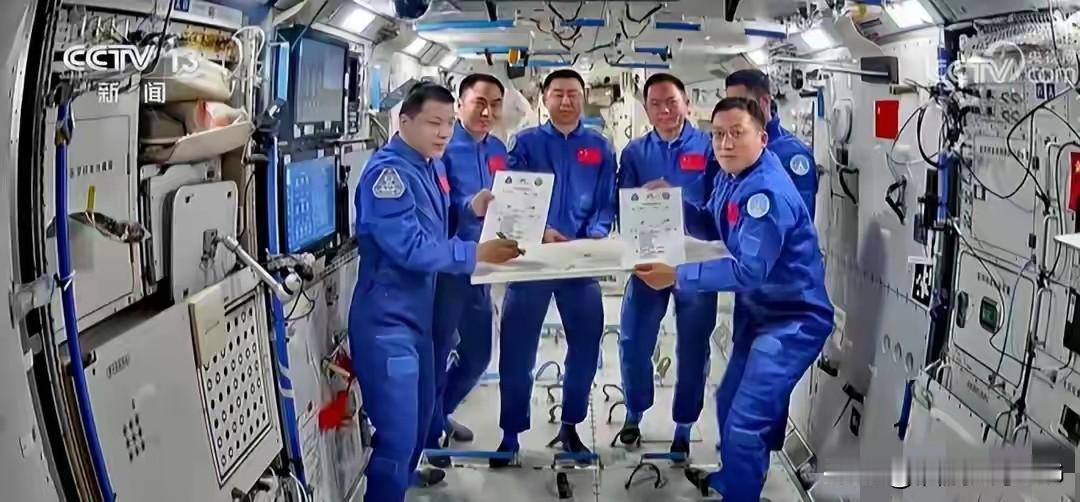

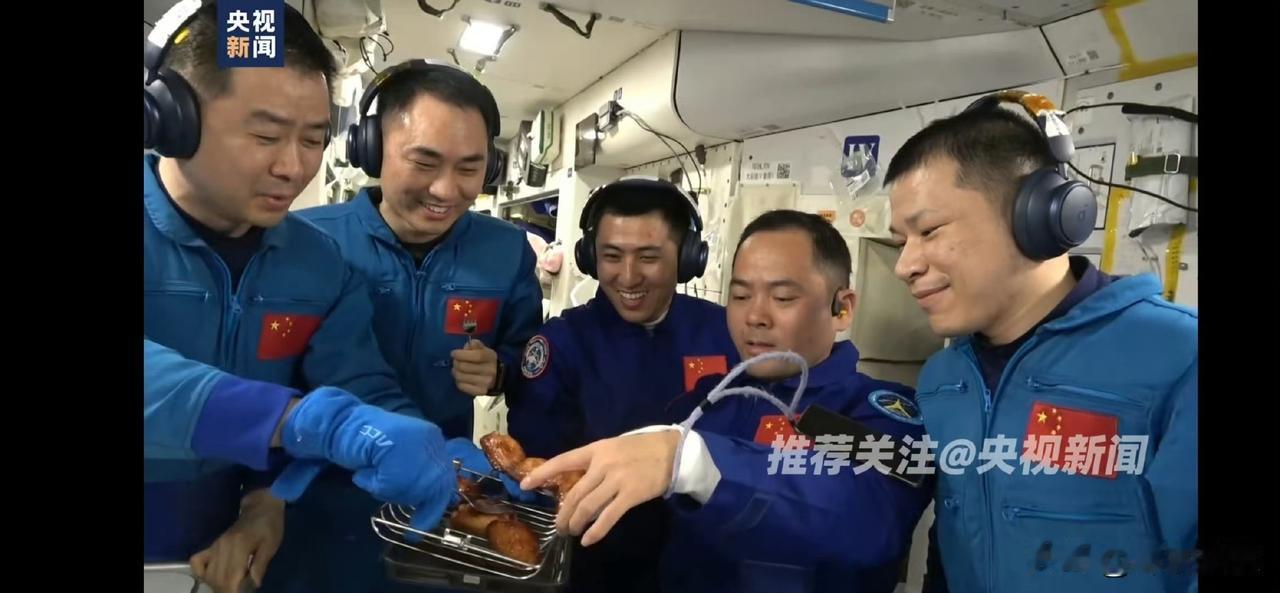

空间站考验时刻,6名航天员超纪录驻留12天,216升水如何解决? 很多人可能没概念,这组数字背后藏着多大挑战——按每人每天最低3升用水标准,6名航天员12天刚好需要216升水,而在太空,每升水运上轨道的成本超过2000元,单这一项运输开支就超43万元。更关键的是,空间站携带的“太空水囊”储量有限,突发的驻留延长根本没法靠地面紧急补给,真正的解决方案,藏在中国航天自主研发的再生式环控生保系统里。 这套被航天员称为“生命循环器”的系统,核心就是让水“变废为宝”。聂海胜在安装设备时曾说,太空里没有“废水”,只有没被利用的水。航天员呼吸产生的水汽、洗漱后的废水会被舱内冷凝装置全部收集,就连大家最关心的尿液,也能通过蒸汽压缩蒸馏技术完成净化。具体流程一点不简单:航天员排尿时,靠设备负压把尿液吸进收集箱,避免失重环境下飞沫飘散腐蚀仪器,收集满后抽到蒸馏罐,旋转加热变成水蒸气再冷凝,6升尿液能提炼出5升蒸馏水,转化率高达83%,比国际空间站还高出两个百分点。 这些初步净化的水还不算完,得再送进水处理子系统,过滤杂质、去除离子污染物,最后用银离子消毒,最终达到电导率≤1μS/cm的纯水标准,比我们日常喝的矿泉水还要纯净。叶光富曾在采访中透露,刚开始喝再生水确实有点膈应,毕竟知道来源包含汗液和尿液,但真正尝过就发现,没有任何异味,后来还用来泡茶、冲咖啡,和普通水没区别。神十二乘组甚至还跟后续乘组开玩笑,“特意留了好多再生水,你们好好品品”,这份调侃背后,是对技术的十足信心。 光靠尿液处理还不够,空间站的水循环早就形成了闭环。系统会把部分再生水电解成氧气和氢气,氧气直接供航天员呼吸,氢气则和舱内的二氧化碳发生反应,每天能额外回收约1公斤水。加上舱内收集的冷凝水,整个系统的综合污水回收比例超85%,6人驻留时,再生水占比能达到95%以上,完全覆盖216升的需求还有富余。更让人安心的是,系统设计时就预留了“弹性空间”,能在3人模式和6人模式间无缝切换,电解制氧、废水处理效率同步提升,关键设备还搞“一主一备”,就算单一部件出问题,备用设备毫秒级就能启动。 航天员的日常操作,更是让这套系统稳定运转的关键。每天早晚,他们都要检查再生水系统的参数,清理尿过滤器里的钙结晶——太空环境下人体钙质流失严重,尿液中钙含量高,不及时清理容易堵塞阀门。有一次,叶光富在维护时发现某个传感器数据异常,立刻联动地面飞控中心调整运行参数,避免了水质波动。这些看似琐碎的工作,正是长期驻留的安全保障,也让我们看到,航天技术的突破从来不是单一设备的胜利,而是人与机器的完美协同。 可能有人会问,如果再生系统突然出现故障,航天员会不会面临缺水危机?其实完全不用慌。天舟九号货运飞船早已提前运送了足量的“太空水囊”作为应急补充,这些柔性包装的水囊轻便易存,能在极端情况下快速启用。更重要的是,神舟二十二号飞船已进入发射待命状态,8-12天内就能择机救援,携带的应急供水设备能快速补充空间站水资源,加上舱内预留的72小时紧急供水,形成了多重保障。 这场12天的驻留考验,不仅验证了再生水系统的可靠性,更让我们看清一个真相:太空探索的核心,从来都是把生存主动权握在自己手里。从杨利伟当年用“太空尿不湿”应急,到如今水资源循环利用率超85%,中国航天用20年时间攻克了这个世界级难题。这套技术不仅服务于空间站,还反哺地球——青海沙漠用类似原理处理苦咸水,偏远地区净水器用上了太空银离子消毒技术,真正实现了“太空技术接地气”。 未来,当我们的航天员要在月球驻留半年,甚至奔赴火星,水资源循环技术还会不断升级。这场超纪录驻留的背后,是中国航天“极限设计、稳妥可靠”的工程理念,更是自主创新带来的底气。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。