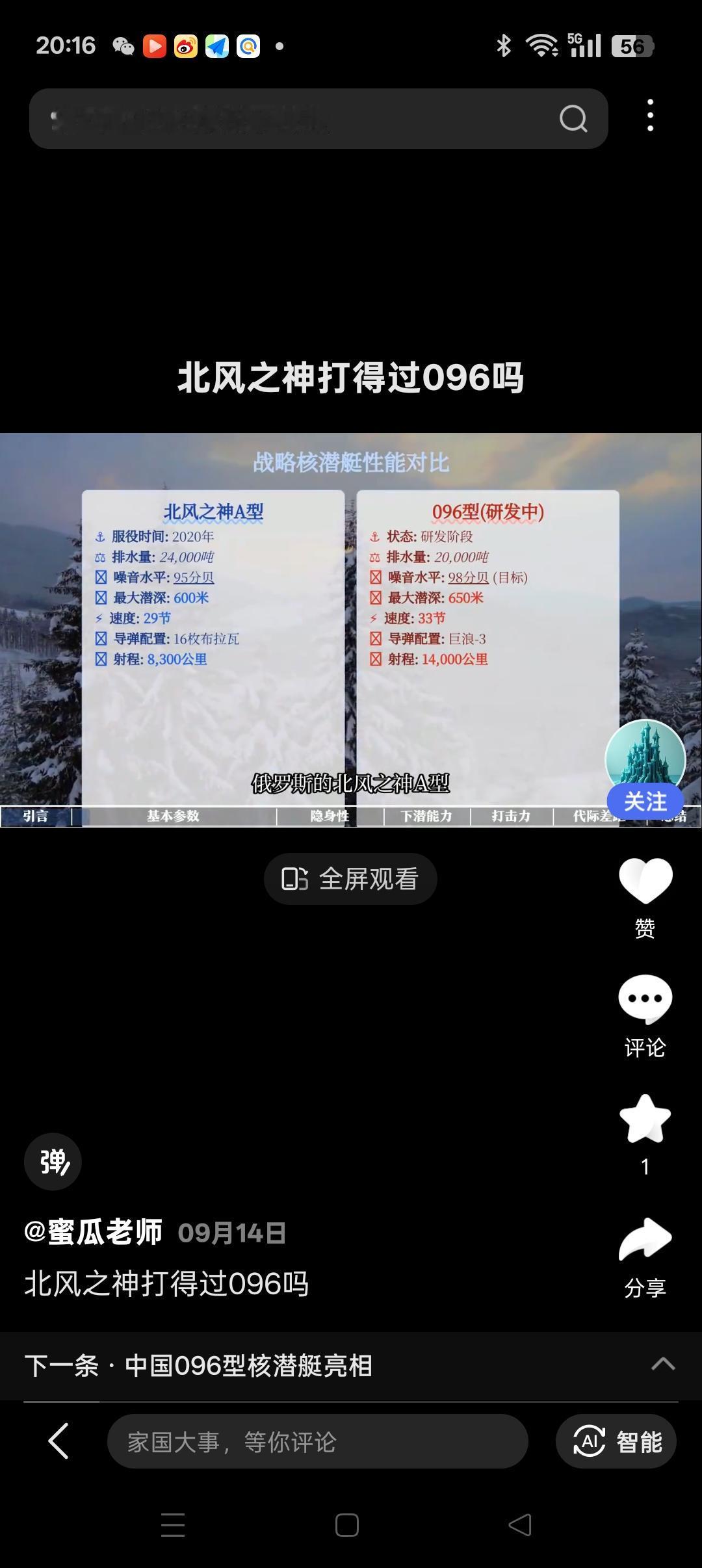

11月9日,美媒报道表示,中国生产的洲际导弹已经堆满了生产基地,与美国洲际导弹量产困难,形成了天壤之别。 这一则报道,把中美洲际导弹的产能差距摆上了台面。 报道里说他们追踪五年,比对卫星图和企业公告,发现中国 136 个导弹基地和工厂里,超六成在扩建或早五年就完成扩容,新增面积抵得上三百个足球场。 更扎眼的是卫星拍到的画面 —— 洲际导弹弹体堆得像小山,跟美国量产频频卡壳的窘境比,简直是两重天。 这报道看着是说导弹数量,其实藏着更深的门道。 先得说美国这边的尴尬处境。 他们的武器专家德克尔・伊夫莱斯在节目里直言,中国导弹厂生产线像 “印钞机”,美国同类工厂却在为零件发愁。 这话不是夸张,我前两年去美国参加军工展会,跟一家零部件供应商聊天,他吐槽说造一枚洲际导弹要找二十多家分包商,有几家零件还得从欧洲进口,哪一环卡壳都得停工。 美国量产难的根子在哪?不是技术不行,是工业体系散了架。 他们的军工企业早把很多环节外包出去,本土能造核心部件的工厂没几家。 2024 年美国空军报告里就提过,“民兵 - 3” 导弹的某些元件,全美国只剩一家工厂能生产,一旦出问题根本没法快速替代。 这情形特像我家楼下以前的汽修店,零件全靠外调,小毛病都得等三天,更别说造复杂的大家伙了。 再看中国这边,产能强不是靠 “堆人”,是智能制造和完整工业链在撑腰。 央视 2025 年 5 月曝光过 PL-15 导弹的全自动生产线,机械臂自己组装零件,智能仓储自动调物料,全程没人手干预,极限状态一天能造 100 枚。 洲际导弹生产也是这套逻辑,从特种钢材到制导芯片,全是国内产业链自给自足,不用看别人脸色。 美国媒体酸溜溜说 “弹体堆满基地”,却没提中国产能是跟着战略需求走的。 北约前军控主任威廉・阿尔伯克基透露,中国预估的区域威慑所需导弹数量,在俄乌冲突后有增长,但这是防御性的准备。 就像家里备灭火器,不是盼着火灾,是为了安心。 更妙的是,这些产能还藏着 “障眼法”—— 西北和华北新建的 120 多个发射井,伪装成风力电站或通信塔,卫星都难识别,生存能力比传统发射井强太多。 美国自己的困境还藏着更荒唐的事。 他们的军工分包体系里,中间商层层加价是常态。 有报道说某导弹零件出厂价 100 美元,到总装厂就变成 1000 美元。 国会拨款看着多,实际落到生产上的没多少。 反观中国,航天企业和军工工厂直接对接,没有中间环节,钱全花在刀刃上。 这差距跟网购一样,直营店肯定比层层代理的性价比高。 别以为中国只拼数量,技术升级早跟上了。 东风 - 41 用固体燃料,公路铁路都能机动发射,速度达 25 马赫,还带分导式核弹头和诱饵,美国反导专家都承认 “基本拦不住”。 海基的 094 型核潜艇增加到 8 艘,巨浪 - 3 导弹射程 12000 公里,已经形成 “三位一体” 体系。 斯德哥尔摩国际和平研究所 2025 年 6 月数据显示,中国核弹头每年增一百枚,但总数还不到美国的零头,人家 3700 枚,咱们才刚过 600 枚,这分明是补短板不是搞竞赛。 美国的专家们焦虑得抓不住重点。 他们盯着弹体数量,却没看到中国产能背后是全球最完整的工业体系。 2025 年 5 月华山穹剑的报道里说得明白,从原材料到零部件再到组装,中国全链条自主,这才是量产的底气。 美国要是真想追,先得把散掉的产业链重新拼起来,可这事儿哪是喊几句口号就能成的? 我想起前阵子帮朋友找工厂做精密零件,国内厂家当天给图纸就开工,一周交货。 找美国厂家,光确认标准就花了半个月,还说零件要从日本调。 这事儿放军工领域更明显,中国生产线能 24 小时连轴转,美国却在为一个小零件等跨境物流,天壤之别早埋下了伏笔。 美媒的报道与其说是 “预警”,不如说是给咱们提了个醒 —— 工业自主有多重要。 导弹产能不是靠砸钱堆出来的,是几十年攒下的工业家底、技术人才和智能制造功底凑出来的。 美国现在想补短板,就像考试前临时抱佛脚,哪有那么容易。 你身边肯定也有这种情况,有的人做事靠扎实积累,有的人总想着走捷径,最后结果天差地别。 国家发展也是这个理,把基础打牢了,遇到事儿才有底气。 中美洲际导弹的产能差距,表面是造弹速度的不同,骨子里是工业实力和发展思路的分野。 真正的强大从不是比谁的 “家伙多”,而是比谁的 “根基稳”。 中国的产能升级,是为了守护安全,不是为了炫耀。 这道理放个人身上也一样,踏踏实实地攒本事,比啥都管用。 信息来源: 国际干货通 2025-11-10——CNN指过去五年来中国大规模扩建导弹生产相关设施 建筑面积增加逾200万平方米