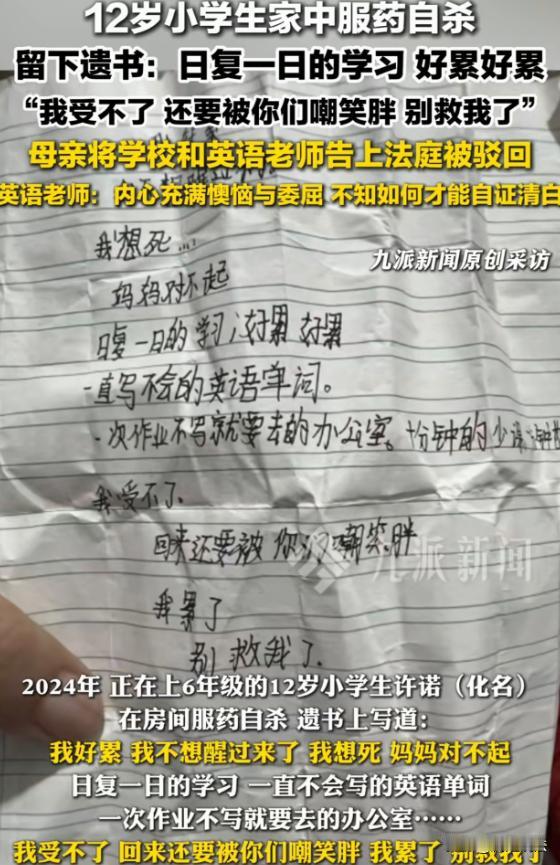

13岁男孩被逼跳楼自杀,遗书暴露孩子的绝望,警察跟业主责任重大 电梯里的不雅行为指控、业主群的公开指责、警方的上门询问,最终以13岁男孩从小区楼顶坠落的悲剧收尾。安徽滁州这场令人扼腕的事件,不仅让一个家庭陷入悲痛,更撕开了未成年人心理健康与家庭教育的沉重命题。 事件的起因充满争议。有居民报警称男孩在电梯内有不雅举动,业主群里“男变态”的标签迅速扩散,给青春期的孩子贴上了刺眼的标签。警方上门时,男孩独自在家,后续与赶到的爷爷沟通后,老人对其进行了批评,而男孩始终沉默不语。家属调取监控未发现相关行为,对警方执法的证据支撑提出质疑,这让事件的真相变得扑朔迷离。 然而,男孩留下的纸条却揭示了更深层的隐痛。“这辈子活得太没意思了,一个只会打的父亲,天天只会家暴……” 寥寥数语,道尽了孩子内心的压抑与绝望。尽管父亲成先生坦言10岁后已停止体罚,转为口头教育,但童年时期的暴力阴影,或许早已在孩子心中埋下了不安全感的种子。青春期本就是敏感脆弱的阶段,公众的指责、家人的批评与过往的心理创伤交织,最终压垮了这个尚未成熟的生命。 目前,相关部门已向监护人通报调查情况,明确“是否有证据对方清楚”,而警方执法流程是否存在瑕疵,仍需进一步沟通核实。但无论事件的真相如何,这场悲剧都敲响了警钟:未成年人的行为偏差,往往是内心需求的外在投射,简单的指责与批评难以解决问题,反而可能激化矛盾。 家庭教育中,暴力体罚留下的创伤难以磨灭,即便后来转为温和教育,也可能无法完全修复孩子的心理裂痕。而面对青春期孩子的不当行为,社区与公众更应保持理性与包容,避免标签化的指责给孩子造成二次伤害。警方在处理未成年人相关事件时,更需兼顾执法严谨性与教育引导性,充分考虑孩子的心理承受能力,必要时通知监护人在场,避免引发不可挽回的后果。 13岁的生命本应充满阳光与希望,却在多重压力下戛然而止。这场悲剧提醒我们:教育的本质是滋养与引导,而非惩罚与指责;社会对未成年人的容错空间,恰恰是他们成长路上的保护屏障。愿这样的悲剧不再重演,每个孩子都能在理解与关爱中,从容走过青春期的迷茫与困惑。