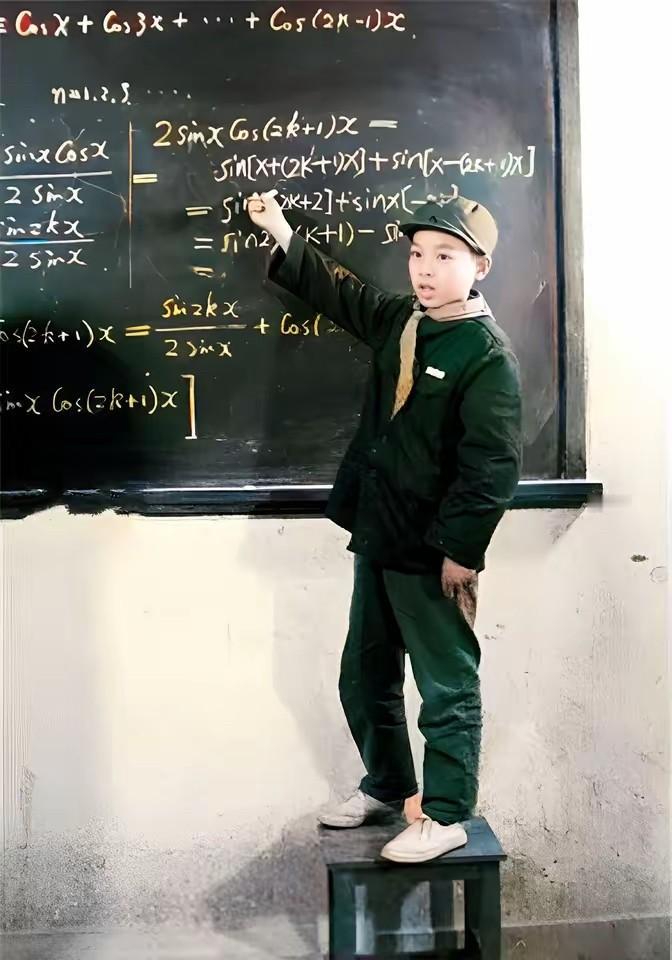

一位中国籍留美博士,原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 谢彦波出生在湖南长沙一个教师家庭。他的天赋从小就异于常人,3岁就能背几百首古诗,5岁自学完小学课程。上初中时,他嫌老师讲得太慢,躲在课桌下啃大学数学课本。 1977年恢复高考,11岁的谢彦波抱着试试看的心态报考中科大少年班。数学试卷他半小时就做完,还提前交卷。成绩出来,他以远超录取线的分数被录取,成为全国最年轻的大学生之一。消息传开,街坊邻居挤到他家门口看热闹,媒体称他为“中国版爱因斯坦”。 在中科大,谢彦波的天赋更是藏不住。别的同学熬夜啃课本,他却能轻松拿满分。15岁那年,他顺利本科毕业,直接免试进入中科院理论物理研究所读研。 导师对他赞不绝口,说他“对物理的敏感度,几十年难遇”。18岁时,他获得公派留学机会,进入世界顶尖的普林斯顿大学,师从诺贝尔物理学奖得主菲利普·安德森。当时所有人都觉得,这个年轻人将来必拿诺奖。 谢彦波带着一身傲气来到普林斯顿。他觉得自己的研究思路比导师更前沿,刚进实验室就提了一堆意见。安德森是学界泰斗,从没被学生这样顶撞过,心里很不舒服。 研究方向上,两人更是针锋相对。安德森让他研究凝聚态物理,谢彦波却痴迷于量子场论,坚持要换课题。他直接冲进导师办公室,把自己的论文拍在桌上:“您的理论已经过时了,我这个才是未来!”安德森气得脸色铁青,当场说:“要么按我的要求做,要么离开我的团队。” 除了和导师闹矛盾,谢彦波的人际关系也一塌糊涂。他英文说得磕磕巴巴,却从不肯主动请教,别人跟他打招呼,他也只是点点头,从不回应。 有次实验室聚餐,同事开玩笑问他“中国学生是不是都这么厉害”,他翻了个白眼:“你们的智商,跟我不在一个层面。”这话彻底得罪了所有人,之后没人再愿意跟他合作,连实验器材都没人愿意借他用。他成了实验室里的“透明人”,每天独来独往。 1991年11月,美国爱荷华大学发生了震惊世界的“卢刚事件”。中国留学生卢刚因学术纠纷,枪杀了导师和几名同学后自杀。这件事让美国学界对中国留学生产生了深深的戒备。 就在这个敏感时刻,谢彦波做了一个让所有人都胆寒的举动。一天深夜11点,他双手插在兜里,没提前打招呼就敲响了安德森家的门。安德森刚看完卢刚事件的新闻,开门看到面无表情的谢彦波,吓得魂都飞了。 安德森颤抖着问:“你有什么事?”谢彦波却直勾勾地盯着他:“我就是想跟你谈谈课题的事。”当时谢彦波的双手一直插在兜里,安德森以为他藏了武器,赶紧借口去拿水,偷偷拨通了报警电话。 警察赶到时,看到谢彦波还站在门口,立刻将他按在墙上搜身。虽然没找到武器,但安德森坚持说“他让我感到极度危险”。校方得知后,连夜召开会议,决定将谢彦波劝退。没过多久,美国移民局就给了他驱逐令。 被驱逐回国后,谢彦波的人生彻底变了。中科大念及他的天赋,给了他一个讲师的职位。可他再也找不回当年的状态,发表的论文寥寥无几,学术成就远不如当年的同学。 学生们对他的评价很复杂:“谢老师讲课很厉害,就是太奇怪了。”他上课从不跟学生互动,讲完课就转身离开;有时讲到激动处,会突然拍桌子骂“你们怎么这么笨”。慢慢的,选他课的学生越来越少。 谢彦波的悲剧,不是天赋不够,而是人格教育的缺失。从11岁进入少年班,所有人都只关注他的成绩,没人教他怎么跟人相处,怎么处理矛盾。 少年班的同学回忆,谢彦波从不参加集体活动,吃饭都一个人坐角落。有老师提醒他要多跟人交流,他却说“搞科研不需要朋友”。这种极端的“智商至上”,让他在复杂的人际环境中寸步难行,最终栽了大跟头。 直到现在,还有很多家长把谢彦波当成“学习榜样”,逼着孩子刷题、补课,只看分数不看人品。可他们忘了,真正的成功,从来不是只有智商就行。 就像中科大少年班的创办者说的:“我们培养的是科学家,不是考试机器。”一个连跟人正常沟通都做不到的天才,再高的天赋也难以施展。谢彦波的故事,本该是一面镜子,却被很多人当成了“例外”。