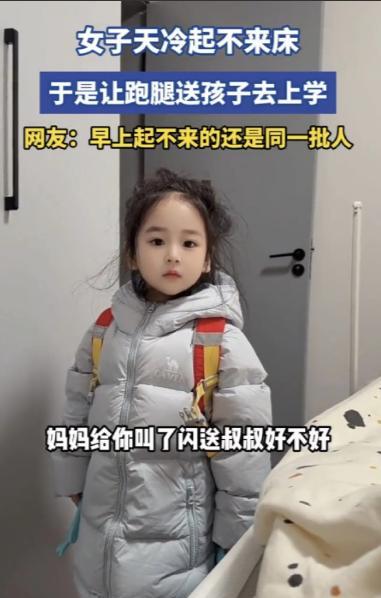

“万万没想到!”天津,一幼儿园萌娃收拾好准备去上学,发现妈妈还躺在被窝,就问妈妈谁送她去上学,没想到妈妈却说天太冷不想去,叫了个跑腿小哥。 在天津的一个清晨,风有些大,带着潮湿的气息,天才刚蒙蒙亮,一个家庭的早晨因为一部手机订单,而变得引人注目。 母亲小李(化名)选择赖在被窝里多睡一会儿,而她的女儿小萌(化名),要准时去幼儿园。 于是,小李半睁着惺忪的眼睛,在手机上熟练地点几下,叫了一名跑腿服务人员来送女儿上学,确认订单时,她并没有觉得自己做错了什么。 她认为,这既能保证孩子按时上学,又可以让自己多休息一会儿,在她看来,这只是利用现代技术合理分工,是效率的体现。 视频中,小萌并没有表现出惊讶,她几乎理所当然地接受了这种安排,她能够自觉完成准备,甚至配合外来的人照看自己。 这种操作立刻引发了争议,批评者认为,这暴露了部分家长图省事的心理,是对育儿责任的一种敷衍。 母亲的个人便利与孩子的成长体验之间,产生了明显张力,从“天冷不想起床”的理由,到整件事情都由跑腿服务完成,家庭责任被压缩成可付费的交易。 问题随之而来:哪些育儿责任可以外包,哪些又必须由父母亲自承担? 小萌的反应同样耐人寻味,那天早晨,她已经穿戴整齐,书包和水杯都准备好了,站在母亲卧室门口等着。 看到跑腿小哥准时到达,她露出兴奋的笑容,主动上前打招呼,并一路和小哥聊天,表现出好奇和期待,把这次送学是一次特别的体验,也显示出孩子适应能力很强。 但这种过早的独立,让一些心理学专家感到担忧,三到六岁是儿童建立安全感和亲子依恋的关键期,频繁缺少父母亲身陪伴,可能对孩子的心理安全感造成长期影响。 孩子真正需要的,不只是准时到校,更是过程中的互动:轻轻的叮嘱、眼神交流、温暖的拥抱,这些都无法被服务替代。 整个事件的讨论核心,并不是要指责母亲懒惰,而是提醒社会重新校准数字时代“父母在场”的定义。 现代技术确实可以提高效率,减轻负担,但效率不能取代情感陪伴,即便跑腿小哥专业、细心,能够保证安全、帮助穿戴和检查安全带,但他无法代替父母的关爱与陪伴。 孩子在成长过程中,最宝贵的,不是准时到校,而是父母的关注和支持,这种情感建立起的安全感,影响着孩子的自我认知和情绪发展。 技术本身是中立的,它既可以作为辅助工具,帮助父母更好地管理生活,也可能无意中成为情感疏离的催化剂。 关键在于父母如何设定边界:哪些任务可以交给外部服务完成,哪些核心的陪伴是绝对不能缺席的。 一次偶尔的“赖床”,可能不会有大问题,但如果长期形成习惯,孩子习惯了父母缺席的陪伴模式,心理和情感上就会埋下隐患。

末缘

这不挺好,增加岗位