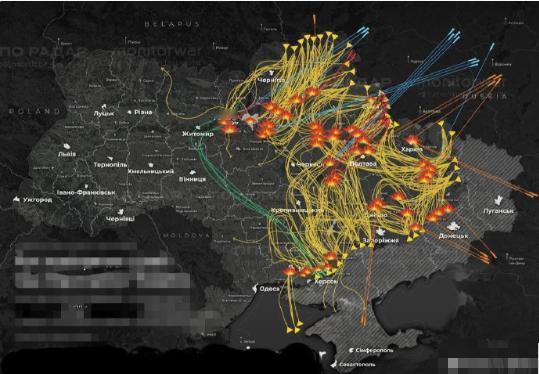

炸!炸!炸!俄军首次动用13枚全球禁用导弹突袭乌克兰!当地时间11月8日,乌克兰总统泽连斯基表示,俄罗斯武装部队在这一轮大轰炸,发射了超过450架自杀式无人机和45枚导弹,袭击了乌克兰各地的目标、基础设施和能源设施。 说实话,这场突袭来得比预想中更猛,俄军从7日晚上10点就开始密集部署,米格-31K战斗机陆续从阿斯特拉罕州的机场起飞,黑海舰队的护卫舰也悄悄驶离克里米亚港口,一切都在夜色里紧锣密鼓推进。 凌晨1点刚过,第一波自杀式无人机就黑压压地扑向乌克兰西部,紧接着陆基导弹和海基巡航导弹分批次升空,整个袭击持续了近5个小时,直到天亮才暂时停歇。 450架沙赫德-136无人机飞得又低又慢,嗡嗡声在城市上空回荡,乌克兰不少居民说,那声音像极了成群的蚊子,却带着致命的威胁。 而13枚伊斯坎德尔-K巡航导弹才是真正的“杀招”,这玩意儿之所以被叫做“全球禁用”,可不是空穴来风,当年《中导条约》撕毁的直接导火索,就是美国咬定它射程能超2000公里,可俄罗斯一直嘴硬说只有476公里,现在直接13枚齐射,摆明了不在乎外界怎么说。 这次打击的精准度让人咋舌,哈尔科夫州的兹米耶夫斯卡亚火电站,被两枚伊斯坎德尔-M导弹直接命中锅炉车间,火焰窜起几十米高,烟囱都被炸塌了一半。 基辅市的第聂伯河沿岸输电线路,更是被无人机和导弹轮番攻击,3座关键变电站同时瘫痪,导致市中心的儿童医院都断了电,保温设备停摆,医护人员只能用备用发电机给新生儿保暖。 最让人揪心的是切尔尼戈夫州,当地的天然气储存罐被4枚导弹击中后发生爆炸,冲击波把周边3公里内的民房屋顶都掀了,不少居民在睡梦中被玻璃碎片划伤。 乌克兰防空部队确实拼了,爱国者系统在基辅上空拦下了3枚“匕首”高超音速导弹,但代价是耗光了两个连的弹药,剩下的导弹根本没法应对后续的饱和攻击。 要知道,“匕首”导弹速度能飙到10马赫,从发射到命中目标最多只要3分钟,乌克兰的雷达就算探测到,也没多少反应时间,之前吹得神乎其神的防空网,这次算是被打回了原形。 俄军选在这个时候动手,心里的小算盘打得明明白白,还有半个月就入冬了,乌克兰大部分地区冬季气温会降到零下15度,没了电和暖气,老百姓根本熬不过去。 而且西方的援助最近掉了链子,美国国会卡在预算案上,原本承诺的10亿美元军事援助迟迟没到位,欧洲的弹药库存也快见底,德国的爱国者导弹生产线,一个月才能造出20枚拦截弹,根本赶不上消耗。 更关键的是,乌克兰的能源设施本就老旧,大部分是苏联时期建的,之前几轮轰炸已经让发电能力只剩30%,这次又被端掉了6座关键电厂,想修复至少要3个月,冬天根本等不及。 有意思的是,俄军这次还玩了个“声东击西”,表面上重点炸能源设施,暗地里用3枚导弹袭击了利沃夫州的军工仓库,里面存放的西方援助的155毫米炮弹全被炸了,火光冲天。 乌克兰也没示弱,当天下午就出动20架无人机,反击了俄罗斯沃罗涅日州的油库,导致当地炼油厂停产,油价在几小时内涨了15%。 可这种互相报复有什么用呢?俄罗斯的无人机库存据说也只剩不到2000架,伊朗的生产线因为西方制裁,零件供应都成问题,双方都是拆东墙补西墙。 伊斯坎德尔-K导弹能装核弹头这事儿,大家都心知肚明,俄军这次用常规弹头,就是想敲山震虎,告诉北约别再往火里添柴,否则真有可能引发更大规模冲突。 但话说回来,不管是俄军的“冬季攻势”,还是乌军的“绝地反击”,最后买单的都是普通民众,基辅街头已经有市民在排队抢柴油和保暖物资,哈尔科夫的超市里,蜡烛和热水袋都卖断了货。 战争最残酷的地方,就是把老百姓的生计当成筹码,冬天的寒风已经吹起来了,可这场没完没了的轰炸,还没看到尽头。 大家对此怎么看?欢迎评论区留下您的观点!