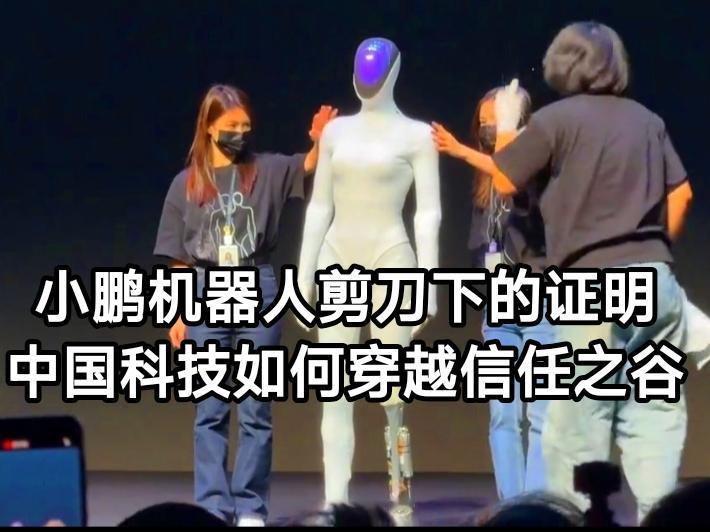

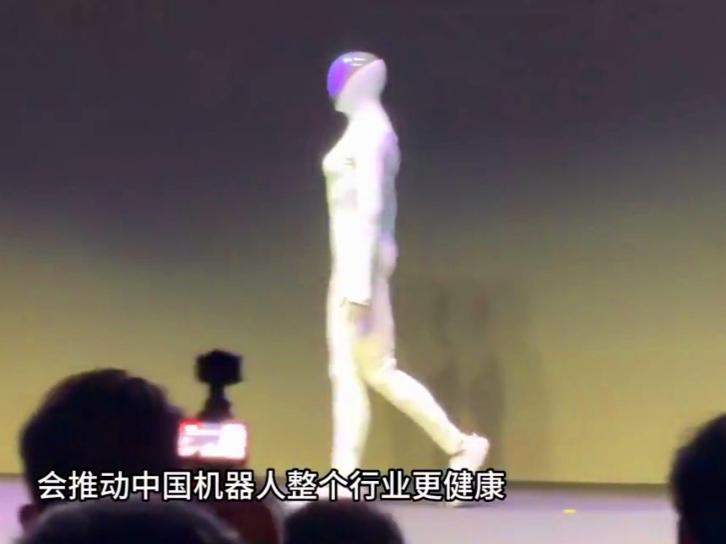

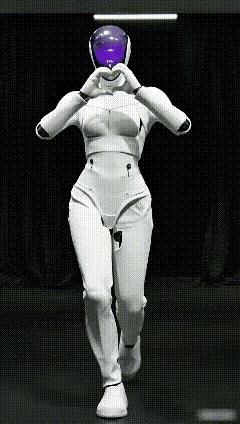

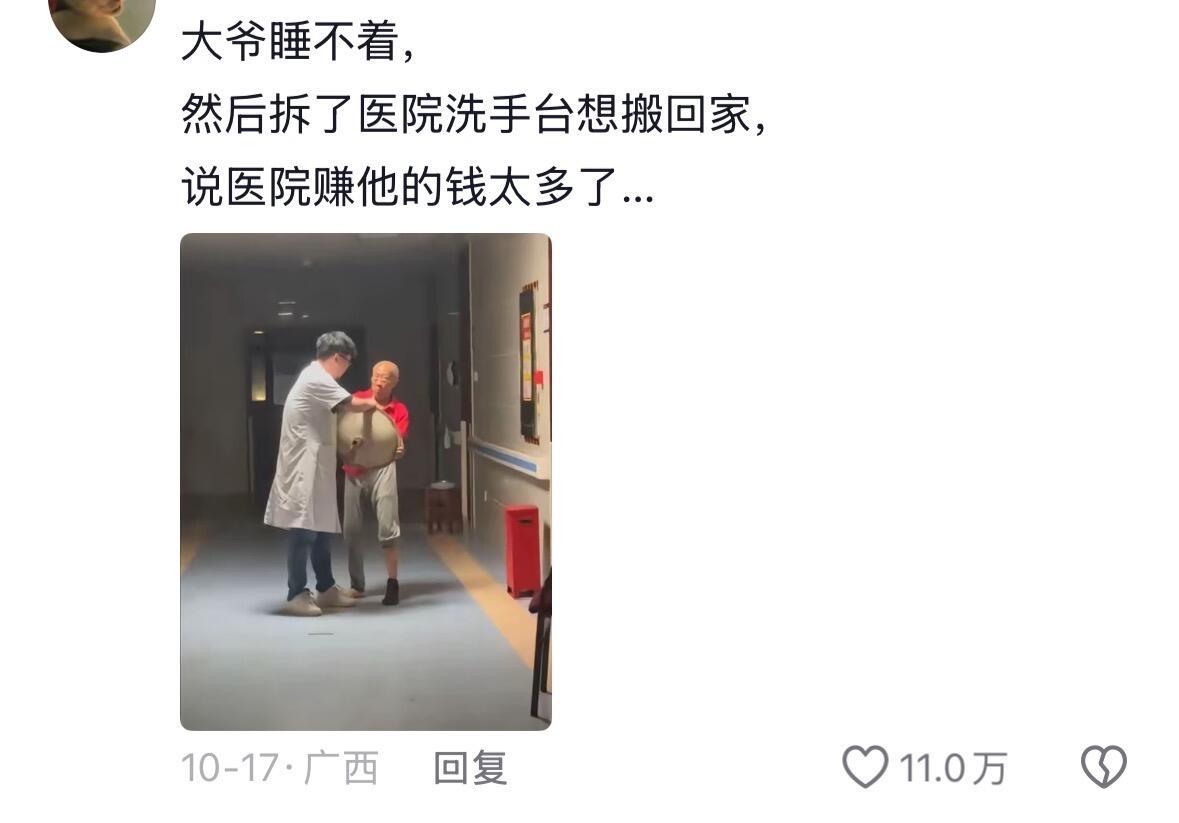

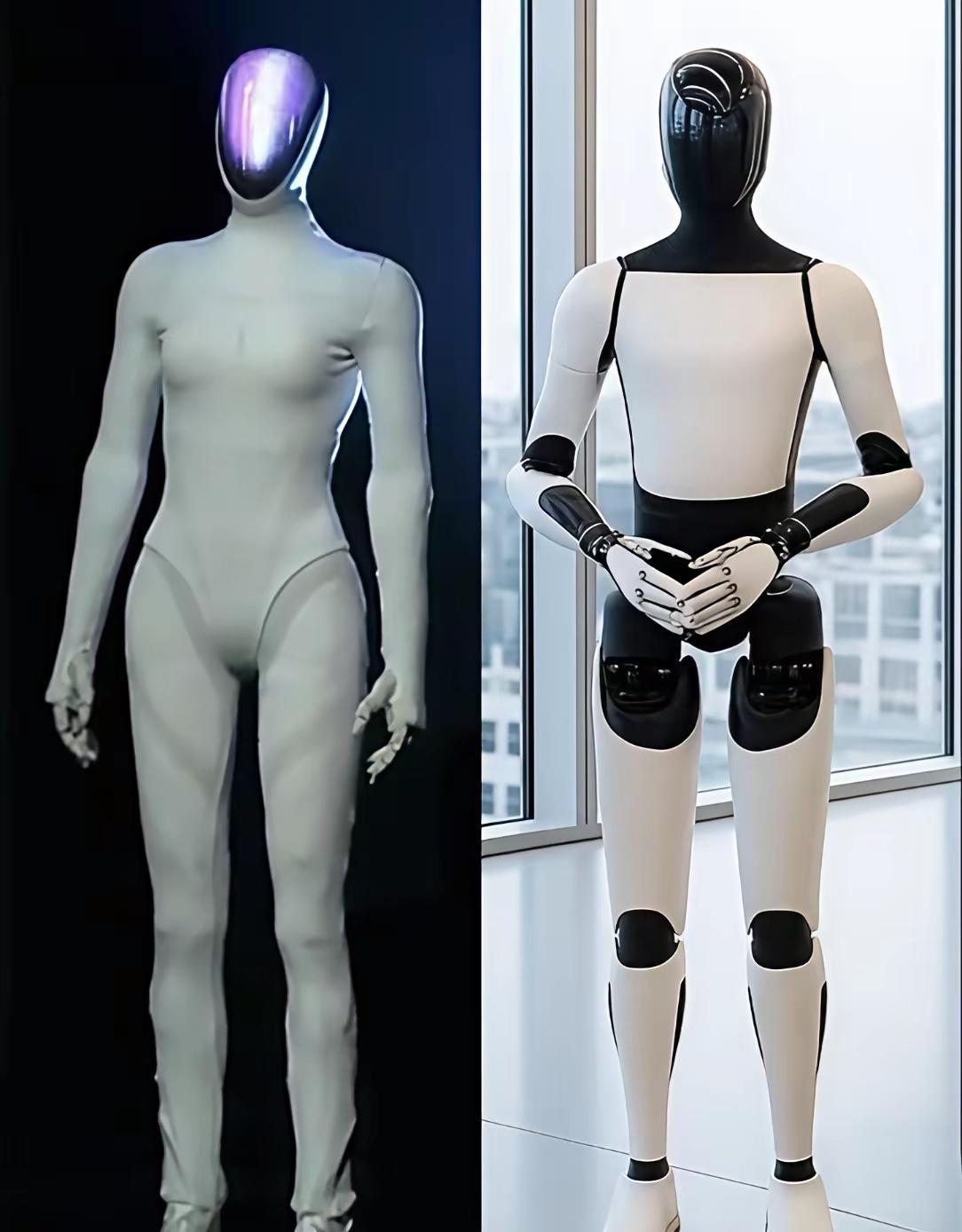

11月5日,在小鹏“2025科技日”上,全新一代IRON机器人以极其自然的“猫步”行走,步态轻盈,细节展现出了近乎真人的肢体协调度。 这场展示本该成为技术突破的见证,却意外引发了全网质疑。在社交媒体上,网友们纷纷留言:“感觉是个真人在努力扮演机器人”。有人放大视频细节,称关节反光“像皮肤而非金属”。 相关话题在半天内阅读量突破2亿,美股小鹏汽车股价一度下跌超4%。 面对潮水般的质疑,何小鹏先是发布“一镜到底”无剪辑视频,拉开机器人背部拉链展示内部构造。但谣言并未止息,团队最终决定在发布会上采取更极端的方式自证——现场剪开其腿部覆盖件。 技术背后的真相 IRON机器人的逼真表现,并非“真人套皮”的谎言,而是技术迭代的必然结果。 这款机器人搭载了谐波传动系统让关节运转精准灵活,3D打印晶格肌肉兼顾强度与柔性。据技术资料显示,IRON拥有62个自由度、22-DOF灵巧手、仿人脊椎。 其算力系统由3颗图灵AI芯片构成,总算力达2250TOPS,配合物理世界大模型实现自主决策。IRON还采用了行业首发的全固态电池,使重量降低30%、能量密度提升30%。 小鹏汽车宣布,2026年年底目标实现规模量产高阶人形机器人。何小鹏透露,IRON将优先进驻商场、博物馆提供导览服务,宝钢作为首个生态伙伴,已确认其入驻工业巡检场景。 两种观点的交锋 这场争议暴露了公众科技认知与前沿技术发展之间的严重脱节。当机器人技术已迈入“高度拟人化”阶段,部分人的认知仍停留在“机械必僵硬”的刻板印象中。 心理学上的 “恐怖谷效应” 在这场争议中得到了现实演绎——当一个机器太像人的时候,它所得到的不是接纳,而是本能的反弹和质疑。 更值得深思的是,这场争议折射出部分人对本土创新的隐性偏见。何小鹏在发布会现场坦言:“如果IRON来自海外的企业,也许就不会产生这么多的质疑,而会鼓掌、欣喜。” 有评论一针见血地指出,如果是马斯克发布IRON,很可能不会有如此强烈的质疑声。这不是因为马斯克的技术一定更先进,而是因为在AI、机器人这些前沿科技领域,马斯克已经积累了足够的“信任资产”。 创新者的困境 这场“剪刀下的自证”事件,折射出中国科技企业面临的共同困境:技术实力与公众信任之间的不对称。 何小鹏的哽咽,本质上是对“本土创新为何总要自证”的叩问。在发布会上,他引用了电影《让子弹飞》中“剖开肚子证明只吃了一碗粉”的典故,形容自己的自证之举。 这种信任赤字,让真正的创新者付出了额外的证明成本。过往科技圈少数“PPT造假”事件消耗了公众信任,让“质疑突破”成为一种舆论政治正确。 同时,“揭秘造假”永远是流量密码,“科技巨头自导自演”的叙事远比“中国企业技术突破”更具传播力。部分博主为博眼球放大细节造谣,网友为寻刺激跟风调侃,最终让一场技术发布会沦为全民吃瓜现场。 信任的成人礼 这场争议实际上是中国AI走向全球舞台前必须经历的信任“成人礼”。我们必须正视这种不信任,并用时间和真诚的管理承诺,来赢得世界的尊重与信任。 与特斯拉Optimus相比,小鹏IRON在技术上硬核配置齐备,但它获得的首轮反应却是“你真的能做出这个吗?”的质疑。而特斯拉Optimus,即使早期的Demo步态并不完美,它获得的第一反应却是“马斯克又厉害了!” 这种信任差距体现在商业层面上更为明显。在企业级市场,决策者往往宁愿多花30%的成本,选择美国方案,以规避未来的问责风险。 本质上,这多花的30%买的不是技术本身,而是决策者的“安全感”和对未来问责风险的对冲。 穿越信任之谷 面对信任不足,中国科技企业需要更开放、更透明地与公众沟通。小鹏团队的“剪腿自证”,尽管悲壮,却是一个有效的开始。 从管理角度,中国AI供应商必须将重点从强调技术领先,转移到管理企业客户的安全感上来。这包括提供长期的稳定性管理、构建可追溯的透明度,以及勇于承担风险的承诺。 在战略上,中国AI企业应该避开在通用大模型和通用机器人这些信任壁垒已建成的赛道上硬碰硬,而是找到那些美国AI“做不好”或“不愿意做”的领域。 截至11月6日美股收盘,小鹏汽车股价大涨9.22%。资本市场的投票已经清晰可见,但信任的建设仍长路漫漫。 当IRON机器人带着机械骨骼稳健前行,当何小鹏的哽咽成为创新路上的注脚,我们有理由相信,真正的技术终将战胜成见。今天的“难以置信”,或许就是明天的“习以为常”。