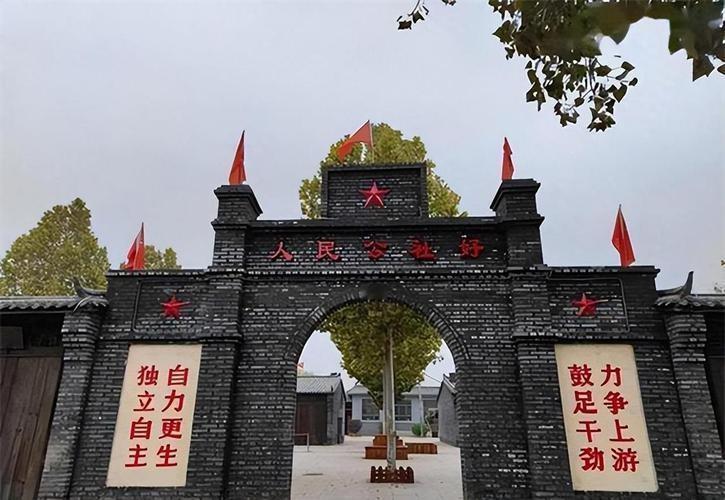

七二年以前,一个公社一个武装部,工作人员不超过5人,一辆机普车,一个大队一部手摇式转接电话机,晚上照明用的煤油,猪肉凭票五六毛钱一斤,穿衣每人1丈5尺布票,上高中书杂费全年2块四毛钱,一个馒头3两粮票7分钱,最大的票子是拾圆大团结,没有自行车,土地集体所有,挣工分,交公粮,一个大队一个卫生所,有病3,2毛钱的药片一吃就好,基本上不生病 说起七二年以前的农村生活,得从人民公社这个大框架讲起。那时候全国农村基本都搞公社化,从五十年代末开始,到七十年代初,一直是集体经济当道。公社是基层组织,管着好几个大队,每个大队下面又有生产队。 公社的武装部是关键部门,主要负责民兵训练和治安维护,工作人员控制在五人以内,够精干的。他们的装备简单,一辆吉普车是主要工具,用来运人运物或者巡逻。那车子是苏联式样的,结实耐用,但油耗大,农村路不好走,开着颠簸。武装部的人平时还帮着公社处理些突发事,比如调解纠纷或组织防汛。 那个时代,农村通讯落后,每个大队只配一部手摇转接电话机,装在队部办公室。打电话得先摇把手发电,然后接通交换台,转到想找的地方。信号不稳,风大雨天容易断线,但这已经是先进东西了,比以前喊人传话强多了。晚上照明全靠煤油灯,家家户户都有个小灯盏,灯芯用棉线做,点上后光线昏黄,够照亮炕头。煤油从供销社买,凭票供应,不多用省着点。猪肉是稀罕物,凭票买,每斤五六毛钱。 那时候肉价稳定,但供应少,过年过节才多点。人们吃肉不多,平时主食粮食,猪肉切小块炒菜,够一家人尝鲜。穿衣方面,每人一年发一丈五尺布票,够做套衣服。布料从棉布到粗布,颜色单调,蓝灰黑为主。买布去供销社,排队领票剪布,衣服自己缝或找裁缝。上高中书杂费全年才两块四毛钱,够低廉的。 农村孩子上学机会少,但费用低让穷家也能供。学校简单,课本薄薄的,杂费包括纸笔费。馒头是常见主食,一个三两重,用粮票加七分钱买。那时代粮食定量,粮票是命根子,省着用。最大面值钞票是十元大团结,图案印着工人农民兵,象征时代精神。钱少流通,农村用钱地方不多,主要是买盐油布。自行车那时农村几乎没有,城里才常见。人们出行靠走路或牛车,远途赶集背东西。 土地全集体所有,不再私有。从土改后到公社化,田地归公社管,大家一起劳动。挣工分是主要方式,每天出工队长记分,男劳力十分工,女的七八分,年终按工分分粮分钱。工分高低看体力活计,干得多分得多。交公粮是义务,收获后按比例上缴国家,剩余分给社员。那是保证城市粮食供应。每个大队设一个卫生所,医生是赤脚医生,半农半医。生病了,几毛钱药片就行,像磺胺退烧药,吃一片就好转。 人们身体素质好,劳动多,饮食简单,基本不生大病。鞋子样式粗糙,前头开口露脚趾,后头开口露脚跟,穿久了磨脚,但耐穿。腰带用红薯秧编或布条子扎,简单实用,不讲究。冬天上衣敞开前襟,里面垫棉絮御寒,风大时抱胳膊挡。娶媳妇风俗朴实,用牛车拉新娘,车上铺草席,牛铃叮当。 彩礼二十块钱,够买些布匹用品,不像现在那么高。离婚率低,婚姻稳固,闹矛盾队里调解,夫妻多忍着过。房子多是土坯墙,顶上盖茅草或麦秸,防雨差,下雨漏水常见。地主富农成分那时地位低,戴纸糊高帽子游街示众,没话语权,参与不了村事。他们的闺女嫁人难,别人避着,男人娶媳妇也愁,许多家只好换亲,兄妹间互换对象,凑合过日子。 公社时期强调集体,生产队每天早起集合,吹哨点名,下地干活。农活从春耕到秋收,全靠人力,少有机器。水利建设大,修水渠挖塘,改善灌溉。粮食作物主种小麦玉米水稻,产量不高,但集体管着。副业少,自留地小块,种菜养鸡补贴家用。 教育方面,村里有小学,高中在公社或县城,费用低但师资弱。医疗靠卫生所,常见病如感冒拉肚,几毛钱药片治,预防接种免费。生活用品从供销社买,票证制管着布粮油肉。货币流通少,十元大票够用一个月。没有自行车,交通不便,赶集走十几里路。 土地集体化后,生产积极性有时不高,但国家统一调配资源。工分结算年底分红,现金少,多是粮油。公粮上缴后,社员分口粮,够吃一年的。 卫生所医生培训短,基本药齐全,治小病有效率高。鞋腰带衣服都简陋,补丁常见。冬天冷,衣服少层,敞怀是习惯。婚姻事彩礼低,离婚少,家庭稳。房屋简易,草顶易着火,修补频繁。地主富农子女婚难,换亲成风。